シリーズでお伝えする「戦後80年、「つなぐ約束」」。第1弾は広島の被爆者について。時の経過は、被爆者を取り巻く環境にも変化をもたらしている。

被爆者の体験を語り継ぐ「語り部2世」が胸の内を明らかにした。

「あんたが聞いてくれて良かった」当時20歳で被爆した義母・ハルコさんの遺言を語る多度津町の男性

「経験をした人がまた1人減った。これは人間の老いの宿命。どういう体験をした人であれ、いずれ老いて死んでいく」

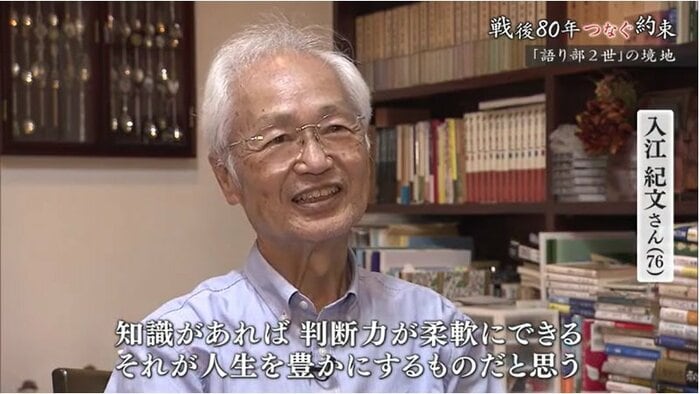

2024年、98歳で亡くなった妻の母親について語る香川県多度津町の入江紀文さん(76)。妻の母親、松村ハルコさんが被爆者だった。

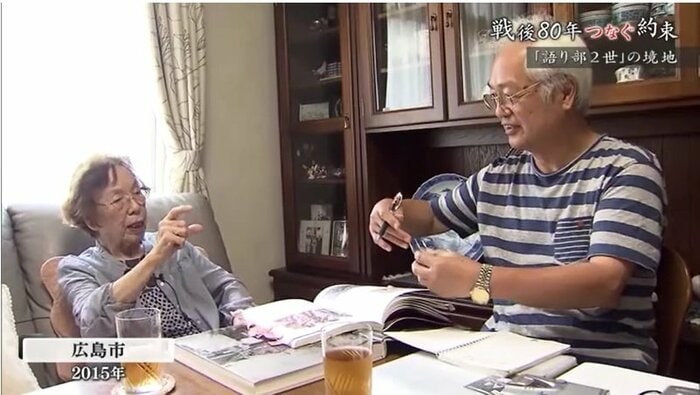

10年前、入江さんは広島に住む生前のハルコさんから被爆体験を熱心に聞いていた。

1945年8月6日、広島の上空でアメリカ軍機が投下した原子爆弾。まちは壊滅し、その年だけで約14万人が犠牲となり、多くの人が放射線による被害に苦しんだ。当時20歳のハルコさんは爆発の衝撃を免れたが、まちの惨状を目の当たりにしていた。

「(被爆者は)皮膚は伸びて焼けて汁が垂れる。それが土を擦るほど、下に伸びる・・・」当時90歳のハルコさんの話を真剣に聞く、入江さん。

ハルコさんは、忘れられない(被爆後の)1週間を、同じことを繰り返さないために残したいと思っていた時に「あんたが聞いてくれて良かった。戦後70年が戦後80年、90年、100年とずっと数字が増えることを望みたい」と入江さんに言っていたという。

ハルコさんはさらに「人間はばかだと、痛い目に遭ってもまた同じことを繰り返すと。その典型が戦争だと言っていた」と、入江さんは話す。

現地に足を運び、文献調査も…被爆体験をまとめ「語り部2世」に、しかし…ハルコさんの死を受け気持ちに変化

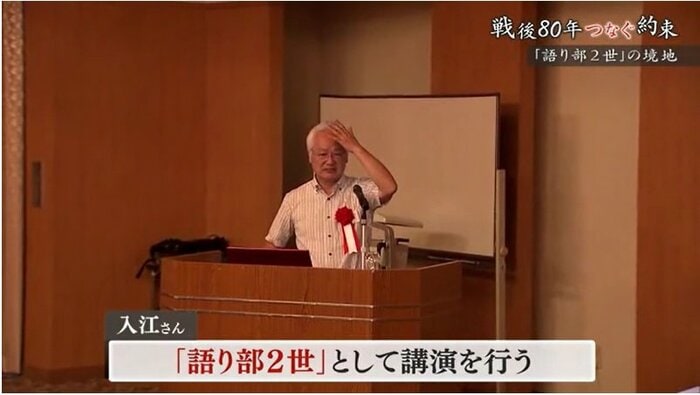

入江さんはハルコさんの話をもとに、現地に足を運んだり文献を調べたりして被爆体験をまとめた。そして、ハルコさんの代わりに「語り部2世」として講演を行うようになった。

「やけどをした体、水を欲する心で、とにかく水を求めて死体をかき分けた。そして顔を突っ込み、水を飲み、死んでいった・・・」

戦後生まれの入江さん。戦争や被爆の体験がなく「伝えきれない」という葛藤が生じる中、この10年、講演を続けてきた。ただ2024年にハルコさんが亡くなってから気持ちに変化があった。

「亡くなった友達や身内のためにも何倍も何倍も生きていかないといけないと口癖にしていた。そういうのが私自身の支えだった。その母が亡くなってしまうと、その母が今も頑張って98歳で生きていますというのでは、伝え方、気持ちの入れ方が違う。ちょっと、なえた部分がある」と入江さんは語る。

自身の体験の中に「語り部として伝えるような中身がない・・・」記憶の継承にも感じる限界

2025年は戦後80年の節目の年。しかし、現在「語り部2世」としての活動の予定はないものの、入江さんは「そういう話す機会が向こうから巡ってきたら応じたい。戦争体験の語り部は昔の、昔の、その昔の出来事だと、だんだん過去に追いやられていくように思う」と語る。

伝えきれないという葛藤の中で活動を続けてきたが、記憶の継承にも限界を感じているという入江さん。

「自分自身が生きるか死ぬかなら強烈に記憶に残る。(母親が)生きるか死ぬかの思いを体験したと子や孫に話しても「それは大変だったな」で終わる。それに語り部として伝えるような中身がない。私自身の体験の中に・・・」

「過去を知りたい」という心を育む…「語り部2世」が至った”戦後80年“の境地

入江さんは、地域史の研究家でもある。

8月10日、瀬戸内国際芸術祭で注目される香川の離島に関して、戦争時代の知られざるエピソードを紹介する講演を行うことにしている。戦後80年、身近なものから戦争の歴史に関心を持ってほしいと願いを込めている。

「人に歴史あり、ものに由来あり。それを追求するといろいろな知識ができる。知識があれば判断力が柔軟にできる。それが自分の人生を豊かにするものだと思う」と入江さん。

記憶を押し付けるのではなく、「過去を知りたい」という心を育む。「語り部2世」が至った戦後80年の境地だ。

(岡山放送)