長崎県内から壊滅したとされる暴走族。しかし、バイクなどの夜間の騒音走行に対する苦情は後を絶たない。暴走族全盛期時代の昭和から、令和の壊滅へ。半世紀にわたる暴走族と取り締まる長崎県警との歴史を振り返る。

大きな社会問題になった昭和から、令和の「壊滅」へ

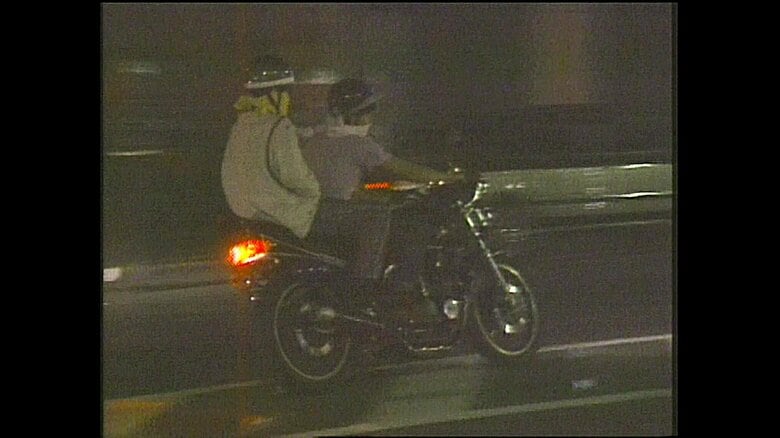

長崎市の繁華街で追跡するパトカーを挑発しながら車の間ギリギリをすり抜け危険運転を行う「暴走族」。

爆音をとどろかせ、蛇行運転や信号無視など違反行為を繰り返す「暴走族」は時に一部が暴徒化し、市民を巻き込む事件を起こすなど1980年代をピークに大きな社会問題となっていた。

しかし2025年1月、長崎市で暴走行為を行った少年らが逮捕され、県内唯一の暴走族グループが解散に追い込まれた。県警は少年らの特攻服と暴走に使用した原付バイクなどを押収。県内に住む当時16歳から17歳の配管工や高校生など6人を逮捕し、バイクに同乗していた当時14歳から18歳までの飲食店従業員など別の5人も送検された。そして、少年らには誓約書を書かせ、県内に唯一残っていた暴走族を解散へと追い込んだ。

長崎の暴走族の事実上の壊滅ー。

ここに至るまでには、警察の取り締まりと地域一体となった長い取り組みがあった。

損壊・傷害事件も 拡大する暴走族組織の取り締まり強化へ

県内でも暴走族の動きが激しくなっていた1988年。県警は県下すべての警察署の署長を集めた対策会議を開くなど、壊滅に向け総力を挙げた取り締まりの強化に取り組んだ。

この頃、暴走族は組織を拡大し、少数・ゲリラ的な暴走行為を繰り返したり、警察車両に対する損壊事件を起こすなど挑発的な動向を見せていた。

この年、県内では暴走族、あるいは暴走族に属さないものの暴走の「常習者」はあわせて500人にのぼっていた。

暴走行為だけでなく、長崎市の派出所に酒瓶を投げ込んだり、一般人に大けがをさせる傷害事件を起こすなど悪質さを増していた。

地域一体となった追放に向けた地道な取り組み

こうした暴走族を追放しようと地域を巻き込んだ取り組みも同時に活発化していった。

県警や県、それに交通安全母の会などが「暴走族追放キャンペーン」でキャラバン隊を結成した。キャラバン隊は県内を巡回し、追放に向けて各自治体や地域住民などに協力を要請した。

また暴走のルートになることが多い繁華街では追放を呼び掛けるビラを約4000枚配布するなど、地道な活動は続いた。

警察署で交通安全を誓わせる「解散式」も

こうした地域一丸となった取り組みと警察の厳しい取り締まりによって「解散」に追い込まれたグループも。

真夏の夜、暴走族のメンバーらが白い特攻服を着て警察署の前に続々と集まってきた。

暴走族リーダー:暴走行為により一般市民に多大な迷惑をかけ、深くお詫びいたします。今後暴走行為などを一切せず、交通道徳に従い安全運転を心がけることを誓います。

暴走族の活動が活発になる夏場に合わせ、「サマーナイト作戦」と銘打った連日連夜の取り締まりによって県警は複数の暴走族を解散に追い込んだ。しかし、解散してもまた別のグループを再編成するなど当時白バイ隊員として取り締まりにあたった長崎県警交通指導課・松尾浩晴警視は警察と暴走族の「いたちごっこ」だったと振り返る。

長崎県警交通指導課・松尾浩晴警視:平成2年(1990年)は警察官になったばかりで白バイ隊にいたけど平成2~4年(1992年)は毎年100人の暴走族を検挙していた。暴走族の離脱、チームの解散に追いやってもまた新しく芽吹いてくる「いたちごっこ」のようだった。

終わりが見えない暴走族への取り締まり。それでも県警が取り締まりの手を緩めることはなかった。

1993年に暴走族特別捜査班が発足。暴走族の取り締まりや捜査を行い、多くの暴走族を解散に追い込んだ。

また、暴走車両を制止するためのアイテムも発案された。

暴走するオートバイを強制的に制止させる「車両阻止器材」を警察官が発案した。排気ガスで膨らませる風船式で、道路のバリケードとして活用された。発案した警察官は科学技術庁長官「創意工夫功労者」表彰を受けた。

事実上の「壊滅」へ しかし爆音走行への苦情は後を絶たず

県警によると、県内の暴走族は1972年をピークに減少。その後1998年になるとグループ数は一けた台を推移し、2025年1月、最後の暴走族が解散、県警が認知している暴走族は「ゼロ」となった。

これで「市街地に静かな夜が戻ってくる」と思われた。

長崎唯一の暴走族壊滅のニュースから半月後、夜9時過ぎに長崎市内を爆音を響かせながら走る数台のバイク。近くには老人福祉施設や住宅街などもあるが、夜遅くに走るバイクの騒音で「うるさい」「眠れない」などの苦情は後を絶たないという。

騒音走行への苦情は、新型コロナウイルスによる行動制限が緩和された前年度(2023年度)と比較すると大幅に減ってはいるものの、今年度も100件を超えている(2025年2月25日現在・長崎県警調べ)

SNSでのつながりから「暴走常習者」へ

県警はこの深夜の暴走者を暴走族に属さない「暴走常習者」によるものと認識しているが、その実態を把握することは難しいという。

長崎県警交通指導課の松尾浩晴警視は「どんな犯罪でもそうだが、SNSの発達で非対面で集会はなくても連絡がとれて意思決定ができる、いつどこで暴走をやるぞ、参加する者はどこに集合などお互いそれほど顔見知りではない、極端に言うと全然知らない者同士が集まって暴走行為をする、昔はなかったような形態も現代の特徴といえる」と話す。また、人と人とのつながりが薄い者がSNSの呼びかけで集まり、違法行為をした犯罪形態では誰が犯罪をしたのかという特定においての捜査は難しいという。

松尾警視は「今後も暴走族が勢いを増すことないように。何といっても暴走行為をする少年はヘルメットを被っておらず非常に危険。若い命を暴走行為で落とすことのないように、一番起きてはいけない結果になる前に未然に防いでいきたい」と取り締まりへの強い姿勢を見せる。

県警は暴走族の解散後もSNSなどでの動向を監視し、再編成の兆候が見られれば迅速に対応する体制を整えている。昭和の全盛期時代から市民と共に撲滅運動に取り組んだ平成、実態把握が難しくなっている令和へ。

市民生活の平穏と若者の命を守るため、暴走常習者がいなくなるその日まで警察の取り締まりは続く。

(テレビ長崎)