「和而不同(わじふどう)」

(=人と協力しても、むやみに同調しないこと。『論語』に出てくる孔子の言葉)

北欧の国・フィンランド。

国土は33.8万平方キロメートル、人口は556万人。日本よりやや小さい面積に、東京都の半分以下の人口しか住んでいない国です。

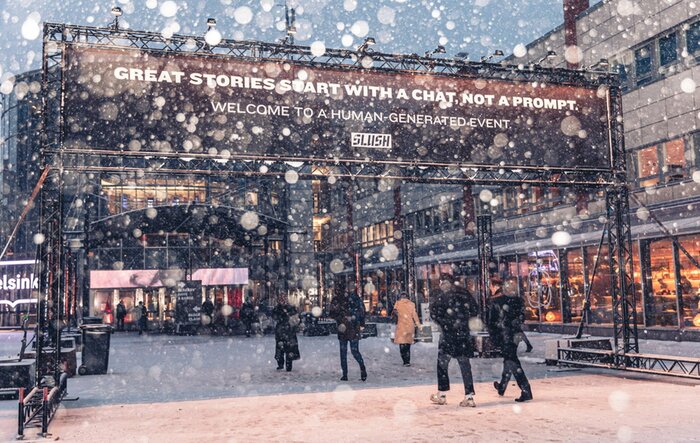

冬の気温は、南部に位置する首都ヘルシンキでマイナス10度ほど、北部ではマイナス30度にまで下がる厳しい気候。11月には、すでに雪が降っています。

また、ロシアと国境を接するなど、地政学的にもリスクの大きな国です。

そんな過酷な環境にあるにも関わらず、フィンランドの国際競争力は15位(日本38位/IMD2024)、イノベーション力は7位(日本13位/WIPO2024)、世界幸福度は堂々の1位(日本51位/国連2024)と、いずれも世界の中で日本より高い評価を受けています。

その強さの秘訣は「和而不同」。世界中から投資家やスタートアップが集まって協力しつつも、独自の成長を続けています。

それを如実に表すのが、ヘルシンキで年に一度行われるイベント「SLUSH(スラッシュ)」。2024年もその「和而不同」ぶりを見せていました。

日本から参加者が増えるSLUSHとは?

ヨーロッパ最大級のスタートアップイベント祭典「SLUSH」。

人口67万人のヘルシンキにやってくる来場者は1万3000人以上。日本からの参加者も増えています。

参加者の目的は新しいビジネスの創出。世界中のスタートアップや投資家、メディア、大企業が集まり、あちらこちらでネットワーキングが活発に行われています。

予約制の商談ブースを訪れると、数百の座席が常に満席状態。時間が足らずに別のスペースへ移動して話し込んでいる姿も何度も目にしました。

日本からは、東京都や福岡市など自治体職員の姿も見られました。

東京都は「SusHi Tech Tokyo(スシテック・トーキョー)」、福岡市は「RAMEN TECH(ラーメンテック)」という日本らしい名前の国際ビジネスイベントを開催するなど、どちらも海外とのコネクションづくりに積極的です。

彼らの狙いは、日本人起業家を世界につなぐことと、世界の起業家を日本に呼びこむこと。

福岡市では、市内で創業を志す外国人に対して「スタートアップビザ」を発給したり、オフィスがコワーキングスペースでもビザの更新を可能にしたりと、外国人に向けた独自の支援策を次々と打ち出しています。

福岡市のグローバルスタートアップ推進担当・石長史康係長に現地で声をかけると、SLUSHのような海外カンファレンスに自治体が来る意義をこう語りました。

「福岡市内のスタートアップが海外に行きたいと思った時に、行政としてアプローチできるような海外展開の環境づくりが大事だと思っています。そして、海外の事業会社や投資家が福岡市に来たくなるエコシステムを創っていきたい。一緒に交じり合って、多様なコミュニティやコネクションが生まれることが、福岡が大きくなっていく要素だと思っています」

環境先進国にやってきた最先端の技術

会場には様々な展示ブースも並んでいます。

世界的な趨勢を反映するようにAIに関するセッションやブースが目立つ一方、環境先進国のフィンランドらしく電気自動車(EV)関連の技術も多数展示されていました。

スウェーデンのボルボが展開する高級ブランド「ポールスター」は、新モデル「ポールスター4」を出展。洗練されたデザインの最新EVに、多くの来場者が広さや乗り心地を体験していました。

目を引いたのは、ラトビアのスタートアップが開発した世界初の「電動シングルトラックオフロードバイク」です。

このEVバイクは、緩い砂地や、ぬかるんだ森林、岩場の登り坂、さらには雪の中でも走行可能だといいます。

フィンランド人に話を聞くと、冬場に厳しい環境となるフィンランドで問題なく走行できれば、世界中どんな場所でも通用するだろうとのこと。EV技術を実証するには、フィンランドは最適な環境なのだといいます。

厳しい環境というピンチをチャンスとして生かす。単に技術を取り入れるだけでなく、独自の進化を遂げ、世界標準となることを目指す意志が、SLUSH全体から感じられました。

若い力で「システミック・イノベーション」を起こす

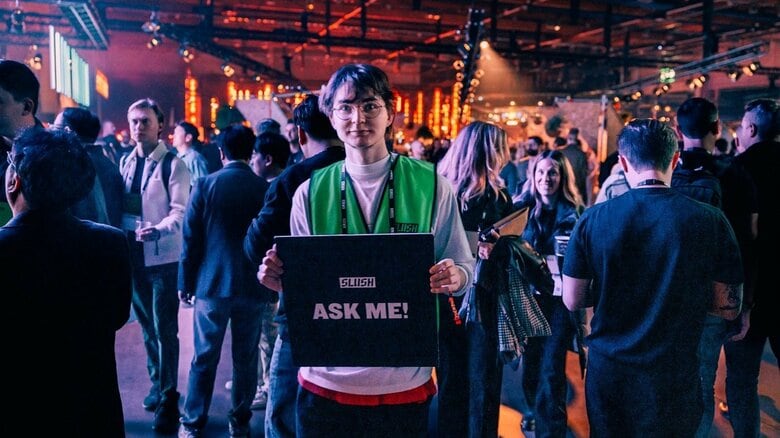

グローバルなネットワーキングや先端技術など様々な見どころがあるSLUSHですが、一番の特徴とも言えるのが運営体制です。

これほどの大規模イベントにでありながら、経営陣は20代の若手が中心。そして、大学生が中心となった約1600人ものボランティアが運営を支えています。

フィンランドの大学生たちの多くは「自分たちの手で世界を変えることができる」と信じていて、学生起業に挑戦する人も少なくありません。

フィンランドでトップクラスのテクノロジー、ビジネス、アート、デザインの大学として知られるアールト大学を訪れる機会がありましたが、そこで耳にしたのは「システミック・イノベーション」という言葉です。

「システミック・イノベーション」とは、これまでのシステムを変え、社会全体に影響を及ぼすような変革のこと。目先の利益や小さな変化ではなく、大きなビジョンを持って行動しているかどうかを、学生同士がいつも会話の中で確認し合っているといいます。

和而不同。人と協力はしてもむやみに同調しないことを意味するこの言葉には、『論語』で続きがあります。

「君子和而不同、小人同而不和」

君子は主体性を持ってむやみに同調しないが、小人はやたらと妥協するものの本当の協調性には欠ける。

いかに自分の信念をもって取り組むか。それが未来を切り拓くカギであるとSLUSHの会場やフィンランドの大学生たちが力強く語りかけているようでした。

(フジテレビ経済部 清水俊宏)