政府は22日、電気・ガス料金への補助を再開することなどを盛り込んだ総合経済対策を閣議決定した。

総合経済対策に「電気・ガス代支援」

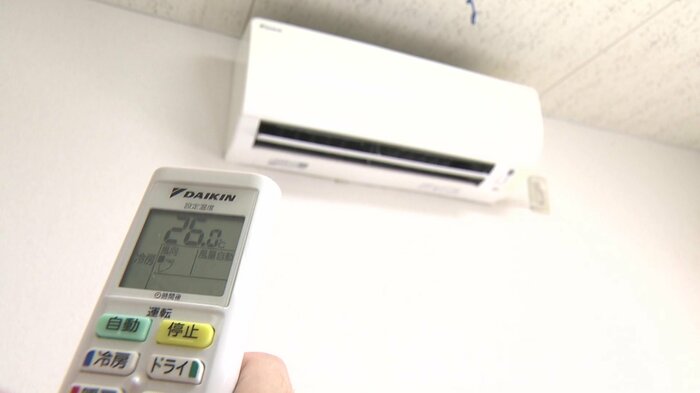

「電気・ガス代支援」について具体的には「電力消費量がピークの1月・2月使用分の負担軽減を特に重点化する」と明記した。

1月・2月使用分については、一般家庭で電気は2.5円/kWh、ガスは1立方メートルあたり10円助成するとしている。また、3月も補助率は引き下げるものの、電気は1.3円/kWh、ガスは1立方メートルあたり5円の助成を継続する。

モデル家庭で電気ガス“月1000円安”

1月と2月について、電力各社や大手ガス会社が設定する一般モデル家庭(使用電力260kWh、使用ガス30立方メートル)にあてはめると、電気代は月650円安く、またガス代は月300円安くなる。

家計に電気・ガス代が占める割合は、総務省が作成する「消費者物価指数」を元に計算すると、生鮮食品や肉類など生活必需品の中で最も高い。

電気・ガス代だけで月1000円近い補助は、まさに暖房などの使用量が増える冬の家計にとって、重要な助けとなることは間違いない。

逆進性の懸念から“金持ち優遇”批判も

一方「金持ちほど支援額は高くなる」(政府関係者)と指摘する声もある。なぜなのか?

令和3年度(2021年度)の「家庭部門のCO2排出実態調査」によると、1世帯あたりの毎月の電力消費量が、250万円以下の世帯で239kWh/月なのに対し、2000万円以上の世帯では、527kWh/月にもなるという。

つまり電力消費量は、所得により約2.2倍の開きがあることになる。

この消費量に2025年1月と2月の支援額を当てはめてみると、250万円以下の世帯では597円/月が支援されるのに対し、2000万円以上の世帯では1317円/月支援されることになるからだ。

各国では電気ガスにどんな支援?

ロシアによるウクライナ侵攻以降日本では3度目となった電気・ガス代支援だが、こうした支援策は日本だけではない。

ヨーロッパでも、イギリスやドイツなど化石燃料への依存度が高い国を中心に、電気料金が著しく高騰。その高騰ぶりはすさまじく、経済産業省によると、2023年上期では、1kWhあたり日本が31.3円に対し、イギリスでは倍以上の73.4円、ドイツでも60.1円に高騰していたという。

こうした事態を受け、イギリスでは2022年10月から上限44万円の電気ガス料金の定額補助を開始。ドイツでは電気の単価に上限を設定した。しかしイギリスでは、2023年6月に、ドイツでも2023年12月にこうした措置は終了した。

日本でも1回目の支援は2023年1月から開始し、燃料輸入価格がウクライナ侵攻前と同じ程度にまで低下したことで、2024年5月末に一度は終了した。

政治的判断含みも「家計への恩恵大」

しかし夏には「酷暑乗り切り緊急支援」として3カ月の復活、そして今回また再開することになった。

この復活劇には、ある政府関係者が「もともと再開する予定はなかった。しかし与党などが支援を求める中で検討して実現したもの。政治的な判断を含んでいる」と話す。

断続的に再開される電気・ガス代支援。これまで補助のため使われた予算は4兆円以上で「補助金慣れしてしまった」(政府関係者)との指摘もあるが、予算額も大きい一方、家計への恩恵も大きいのは事実だ。

今回の支援は、あくまで3カ月の期間限定。3月に終了することになるのか、継続するのか、「酷暑」で復活するのか?…暮らしに影響する“判断”の1つ1つを今後も注視していかねばならない。

(フジテレビ経済部 杉山和希)