東日本大震災から間もなく12年がたつ。宮城県石巻市では大川小学校が津波にのまれ、児童74人、教職員10人が亡くなった。

地震発生から津波が学校に到達するまで約51分。津波情報は学校側にも伝えられ、校庭のすぐ裏には山があったのに、なぜ子どもたちは校庭に居続けて津波に巻き込まれたのか?

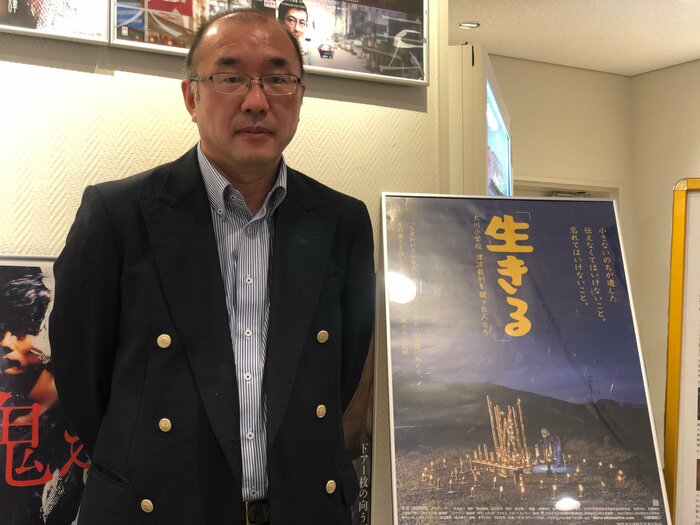

裁判を闘ってきた遺族と行政側の姿を映像に収めた映画「生きる」が上映されている。製作に携わった関係者を取材した。

「嘘や隠ぺいがある」と遺族は訴訟を起こした

石巻市立大川小学校はこの震災で多くの子どもの犠牲者を出した唯一の学校だ。

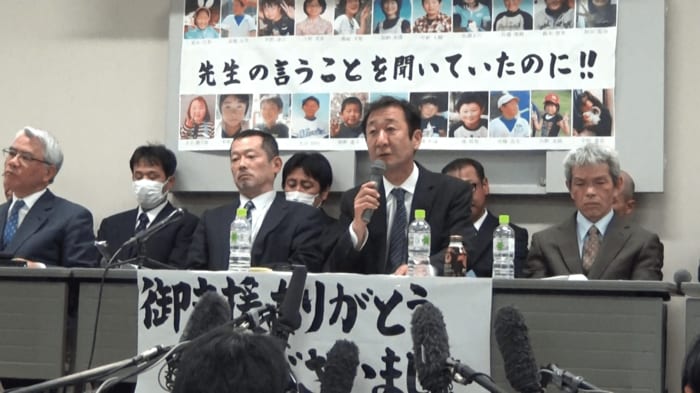

遺族は「子どもの最後を知りたい」と学校や石巻市教育委員会に情報提供を求めたが誠意ある対応は見られず、「嘘や隠ぺいがある」と感じた遺族は国賠訴訟を起こし勝訴した。しかし裁判中も遺族は「金が欲しいのか」と誹謗中傷を受け、脅迫事件まで起きた。

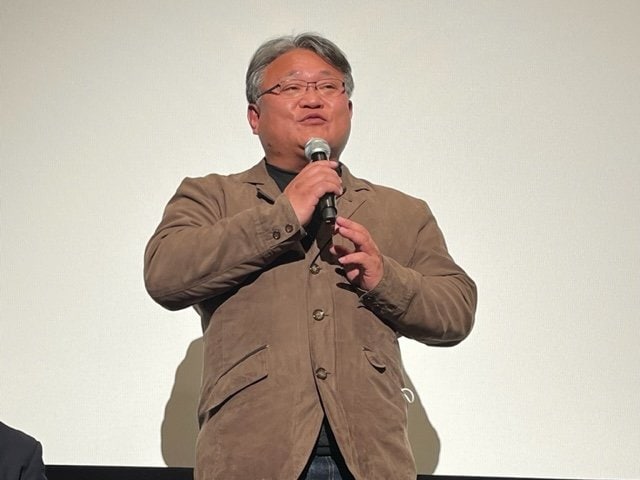

映画「生きる」は遺族が自ら撮影した、発災直後から裁判までの自分たちの映像が柱となっている。監督の寺田和弘氏は、映画化のきっかけをこう語る。

「2020年の夏ごろに裁判の原告代理人だった吉岡和弘弁護士から電話があって、『脅迫事件が起きて原告の皆さんが沈んでいる』と。普通裁判が終わると原告団は解散しますが、遺族の方々は裁判後に真相究明や教訓を活かす活動をスタートしようとしていたので、何かアクションを起こしたいとのことでした」

遺族が撮影した保護者説明会の記録

寺田氏は遺族から200時間を超える映像の提供を受けた。なぜ遺族はカメラを回し続けたのか?寺田氏はこう語る。

「2011年4月に行われた石巻市教育委員会による1回目の遺族・保護者説明会は、遺族が撮影したのですが、唯一生存した先生が出席したのに行政は議事録も残していなかった。もしこれが撮影されていなかったら、あの日のことが記録に残らない可能性もあったのです。2回目の説明会は行政側から一方的に打ち切られました。そこで遺族に『このままだと行政のやりたいようにやられてしまう』と不信感がつのり、映像を撮り続けたのです」

遺族・保護者への説明会は2014年3月まで計10回行われ、その間文科省主導による第三者検証委員会も発足した。しかし「なぜ子どもが亡くなったのか」「どんな最後だったのか」は明らかにされず、犠牲となった74人の54家族のうち23人の19家族が真実を求めて石巻市と宮城県を提訴した。

結果は地裁・高裁とも原告が勝訴し、2019年10月に最高裁が上告を棄却したことで高裁判決が確定した。

裏山から校庭を見て「これは人災だ」と確信した

この裁判を遺族とともに闘った吉岡弁護士は、当初「学校の責任が問えるか難しい」と思ったという。

「千年に一度の大震災であり大川小学校周辺で200人近くの大人が亡くなっている状況で、学校の責任を問うのは難しいと思っていました。しかし現場に行ってみて、裏山から校庭を見下ろした時に『これは人災だ』と確信を持ちました」

筆者もこの裏山に登ったが、校庭にほとんど隣接しており、しかも大川小の子どもたちは日常的にここでしいたけ栽培などの活動をしていたというから登るのも容易だったはずだ。

吉岡氏は「裁判でも遺族は裏切られ続けた」という。

「遺族は子どもがどのように亡くなったのかを知りたいと裁判に期待していました。しかし教員で唯一生存した教務主任の証人尋問も、『出廷させれば死んでしまう』との主治医の意見書が出され、裁判所は証人採用をやめてしまいました」

「教育委の報告は嘘で塗り固められていた」

記録映像を撮影し続けたのが遺族の只野英昭氏だった。只野氏は父親と妻、そして当時大川小学校の3年生だった長女を津波で失い、5年生だった長男・哲也さんは奇跡的に助かった。只野氏は「なぜ大川小学校ばかりが取り上げられるのか?という人がいます」と語る。

「津波で亡くなった人はこの地区でも200人以上いたのだから仕方なかったでしょうと。しかし子どもたちは逃げたくても逃げられなかった。山へ逃げようと言った子どももいたのに、『ここにいなさい』と大人から言われたのです。だから大川小は天災ではなくて人災なのです」

只野氏は石巻市教育委員会の報告が「嘘で塗り固められていた」という。

「唯一生存した先生は当初教育委員会に対して、裏山にいたと報告していました。生存した子どもの『先生は裏山にいて手招きした』との証言もあります。しかし先生は遺族に対して自分も津波に巻き込まれたと語りました。おそらく自分だけ先に逃げたと言えないからだと思います。でも先生を責めているのではありません。なぜなら一生懸命『山に逃げろ』と言ったのは、この先生なんです。先生に嘘を言わせている組織があるわけです」

仙台高裁は「平時からの組織的過失」を認定

吉岡弁護士も学校や教育委員会側は「次々と嘘の上塗りをしていった」と語る。

「最初学校側は『裏山になぜ逃げなかったのか』と遺族が聞くと、『木が倒れていたからだ』と答えました。しかし遺族がすぐ裏山に行ってみたら木は倒れてなかった。そこで遺族から『木は倒れていませんよ』と言ったら、『倒れているように見えました』と発言を変えていくんです」

仙台高裁は「平時からの組織的過失」を認定した。つまり石巻市教育委員会、大川小学校校長らが、組織全体として地震発生前に津波避難場所を決めて避難訓練をし、子どもたちの安全を確保する義務があったのに怠ったと認定したのだ。吉岡氏はいう。

「教育委員会は防災研修をやっていましたが、大川小学校に津波が来るのかという具体的な議論は一切されていませんでした。そこに問題があることが明らかになったという点では一歩前進でしたが、遺族らにとっては『なぜ裏山に逃がしてくれなかったのか』がいまだに解らないでいるのです」

「大川小から学ばないと学校防災はできない」

大川小の惨事について吉岡弁護士は「職場環境に原因があったのではないか」と推測する。

「走れば1分で駆け上がれる裏山があって、1人の先生が『山に逃げよう』と言っているのに全体の意見にならなかったのはなぜなのか。職員室が自由闊達に物を言えない空気になってしまっていたのではないだろうか。そういう日常的な職場環境が、今回事故を巻き起こしてしまったのではないか。そしてこういう事故が起きた時には、真実を明らかにするのが検証委員会の役割だったし、文科省はこのことを全国の学校に伝えるべきだと思います」

只野氏は石巻市教育委員会の防災教育を危惧する。

「防災教育副読本を読むと大川小のことはほとんど触れていない。また全国から学校関係者、教員の方々が訪れてくるのに、市内の学校から研修で視察にきたのは聞いたことがありません。戦後最悪と言われている大川小の事故から学ばないと学校防災なんてできないと思います。また河川津波の恐ろしさもここにきて知ってほしいです」

若い世代が大川小保存を訴え震災遺構に

現在大川小学校の校舎は震災遺構として残すことになっている。当初は行政に解体する動きもあったが、残すことを訴えたのは只野氏の長男・哲也さんを始めとした若い世代だった。只野氏はこう語る。

「哲也たちが言い出さなければ、大川小はとっくに更地になっていました。哲也は自分が体験したことをより若い世代に伝えるのは本当に大事だと言っています。また震災当時、支援の方に自分の話を聞いてもらった経験があって、いま傾聴ケアの勉強をしています。被災地に行って子どもたちにケアをできるようになりたいそうです」

吉岡弁護士もこう語る

「当初は記憶を早く消して欲しい、学校を解体してほしいという声もありました。しかし若い人たちが校舎の掃除を始める中で、学校保存の機運が高まりました。広島の原爆ドームの保存は、意見の対立が20年近く続いたそうです。大人同士の対立する意見が若い人たちの声によって統合されていく。若い人たちの持っている力はすごいなと思います」

「起きた事実にどう向き合って生きていくか」

最後に石巻市教育委員会にこの映画と防災教育についてコメントを求めた。

回答は「様々な立場や視点から、震災を見つめ、そして伝えていくことは、記憶を風化させないための非常に重要な取組みと認識しております。石巻市教育委員会としては、二度と悲劇を繰り返さないよう、防災教育の充実と学校の安全体制構築に努めていくことが責務と考えています」だった。

只野さんはこう語る。

「よく震災を乗り越えると言いますけど、乗り越えるものではなくて、起きてしまった事実にどう向き合って生きていくかです。これをやっていくしかないんですね」

映像を撮り続け、裁判を闘った大人たち。そして校舎を震災遺構にし、次の世代に伝えようという若者たち。大川小学校と向き合い生きていく人々の姿を決して忘れてはならない。

『「生きる」大川小学校 津波裁判を闘った人たち』は新宿K’s cinemaほか全国順次公開中

【執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款】

(本文写真:©2022 PAO NETWORK INC. )

(※記事トップ画像 大川竹あかり)