山形県との県境、朝日連峰に連なる山々の間にある新潟県村上市の山熊田集落。

厳しい自然と向き合う山の暮らしの中で、クマ狩を始めとする伝統文化が大切に受け継がれてきた。

しかし今、ここに暮らすのはわずか16世帯43人。過疎化が進み、猟師はたったの4人となってしまった。存続の危機に向き合いながらも、生き物の命に対する敬意や誇りを背負い、伝統を守り続けるムラの営みを追った。

集落の伝統を守るため、厳しい雪山で行う狩猟

山熊田の猟師、58歳の大滝国吉さんは、猟師の頭領の家で行われた新年会に参加していた。

国吉さんは30年以上クマと対峙してきた山熊田のベテラン猟師だ。

そこでは山熊田ならではの儀式『おのぼり』が行われていた。捕らえたクマの霊を慰め、その年の大猟を祈るものだ。上座に座る頭領から左右に分かれ、コップいっぱいに注がれた清酒を2杯飲み干していく。

1月、国吉さんは雪が積もった山の中へ猟銃を持って向かった。

木の穴の中にいる冬眠中のクマを狙うアナグマ猟だ。あらかじめクマのいそうな木を調べ、穴にいるかどうかを見て歩く。

この日、朝から雪山を何度も昇り降りし、5箇所も回ったが、クマを見つけることはできなかった。

なぜ雪深く厳しい山に入り、狩りに行くのだろうか。

「それが自然だからだ。環境が厳しくても、獲物を取るためには、そういう厳しさがあって初めて捕れる話。楽なことだけでは到底出来ない」

「昔の文化、狩りを村中でやっていた時代があったから、今ここにこの集落が残っている。そのことをしっかり繋げていくという気持ちもある」

国吉さんは、山の暮らしを愛し、狩猟に対する哲学を持っている。

狩猟の伝統を背負うが、次の世代がいない悩み

ある日、山熊田の猟師仲間がアナグマ猟でクマを仕留めた。体重150 kg にもなるオスのクマをなれた手付きでさばいていく。

肉は同じ重さにして人数分に分けられ、持ち帰る際にはくじを引いて公平になるようにするという。山熊田では山の恵みを猟の参加者で平等に分け合うしきたりが、今も続いているのだ。

その理由について「うちの集落は陸の孤島みたいな小さな集落で、自分たちで助け合うという精神なんで」と話す国吉さん。

その後猟師たちは皆で集まり山の恵を頂く。今日食べるのは熊の肉を入れた味噌仕立ての鍋と、丸ごと茹でたクマの舌だ。

「命を貰うということは、やはり最後まで責任を持っていかないといけないこと。クマをちゃんと大切に、みんなで責任を持って食べるところまでやるということが一番肝心だと思います」

獲った以上は、皆で食べて供養する。そこには、狩猟の伝統を背負う誇りや、生き物の命に対する敬意が秘められていた。

その狩猟の伝統を受け継ぐ山熊田の猟師たちだが、今、過疎化という問題に直面している。

「昔から続いてきたクマ狩りの伝統を引き継いで、何とか頑張ってる次第です」と話すのは、山熊田で最年長の猟師、74歳の大滝幸男さんだ。「何とか今の若い人たちに頑張って存続していってもらいたい。でも残念なことに若い人たちがいないんだよね」と続ける。

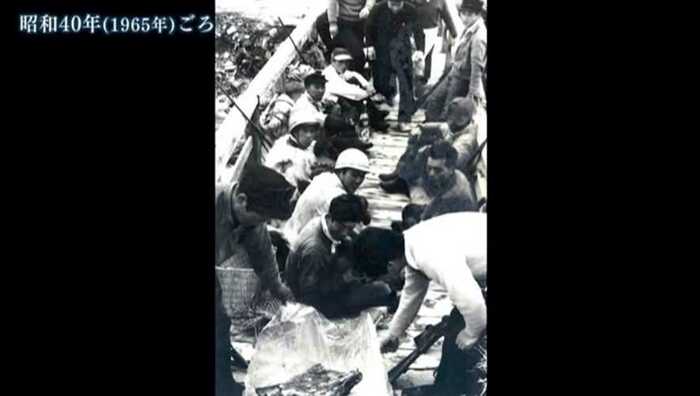

1965年頃、クマを仕留めムラに帰ってきた男達に、子供たちが嬉しそうに駆け寄っている写真がある。この頃、山熊田の猟師は30人余り。しかし高齢化や若者の流出などにより猟師は減少し、今は50代が3人、70代が1人と、たった4人になってしまった。

国吉さんは「うちらもだいぶ歳になってきて、若い人がいないんでね。このままいくとうちらの世代で終わりかなという寂しい気持ちも持っている」と目を伏せた。

山熊田で最年少の高校生がこの春学校を卒業。ついにムラに高校生以下の住民はいなくなった。

1年で最も大切な巻狩りの結果は…

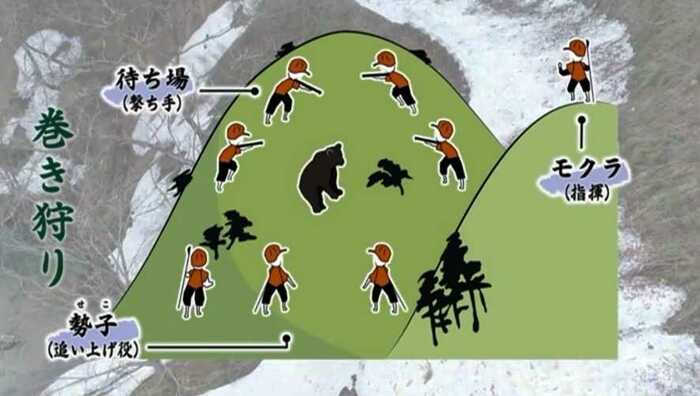

4月、国吉さんたち山熊田の猟師は、1年で最も大切にする春のクマ狩りに臨む。冬眠明けのクマを集団で追う伝統の猟“巻狩り”が行われるのだ。勢子(せこ)が声を上げてクマを追い上げ、待ち場と呼ばれる山の頂上で撃ち手がしとめる。山には勢子たちの「ヤッホヤッホ」という声がこだまし、ムラに春の訪れを告げる。

雪がどれだけ消えたか、猟場を下見する国吉さんは「これを一年中待ってたんさ。クマがどこから出てくるか、それを考えるだけでもワクワクするよ」と話すが、去年の春は、約20年ぶりにクマが捕れなかった。

参加者も経験者も年々少なくなり、撃ち手のいる待ち場までクマを上手く追い上げられなくなってしまったという。

巻狩りの伝統を取り戻したい山熊田の猟師とその仲間総勢14人は、猟場へ向かった。

道中、猟師たちが慌ただしく動きはじめた。向かいの山にクマを見つけたのだ。早くも訪れたチャンス。しかし移動するクマを囲み、巻狩りの陣形を整える余裕はない。しかしライフルを構えても、距離が遠く引き金を引けない。そうこうする間にクマは逃げ、仕切り直しとなった。

猟場に入ると、雪の上にクマの足跡がないか必死に見て回る。

「カクマピラ(山の地名)いたぞ多分。カクマピラを巻くような配置をしなければいけないぞ」無線で仲間に呼びかける。

「駄目だ駄目だ、アガリト(山の地名)へ行った」

足跡をたどり懸命にクマの行方を追うも、またも見失ってしまった。

日没から逆算するともう時間がない。クマは確認できないが、巻狩りの陣形を組むことになった。

国吉さんの役割はモクラ。モクラとは猟場で一番高い峰のこと。全体を見渡して指示を出す、要の役割も意味する。山頂付近には撃ち手の猟師が到着し、木陰に隠れクマを待ち構える。

「ヤッホ!ヤッホ!」

勢子が谷底から声をあげ、巻狩りが始まった。

しかし勢子がいくら声を上げてもクマは姿を現さない。クマは捕れないのか、猟師たちが諦めかけたその時。

「バーン」

猟場に1発の銃声が響いた。

「捕れたぞ!」国吉さんが満面の笑みを見せた。

「オテンガラ(お手柄だ)!」

クマを仕留めた猟師をたたえる山熊田伝統の言葉がこぼれた。

崖のような山を駆け下りると、横たわる大きなクマの姿があった。

山熊田はクマを授かったのだ。伝統の巻狩りではなかったものの、クマが捕れたことに安堵の思いが広がっていた。

「あちこちで足跡は見つけたけど、なかなか姿が見つからなかった。皆が諦めきれなくて、意地を出してこの峠まで来たから、いい結果があがった」

ようやく桜が咲いた4月末の山熊田で、クマ祭りが2年ぶりに開催された。

猟師たちはこのクマ祭りでしか行わない、伝統の儀式に臨んだ。

“山の神様”とするトチノキと、ムラの公民館の前の二手に分かれ、神様に感謝の気持ちを捧げるのだ。

「ヤーッホ!」「ヤーッホ!」

山からムラへ、ムラから山へ、クマ狩りのときと同じ声が3回往復した。

春の訪れを告げる“鳴り声”が、山熊田に再び響いた。

国吉さんに山熊田がどんなムラか聞いた。

「そんなことはわからない。ただ、俺はここに住んで、住みよい自分の家だと思っているし、どこにもない世界一の家だと思ってるから、ここを絶対残したいと思ってるだけだ」

山熊田の伝統がこの先も残って行くのか、それは誰にも分からない。ただ、この村に生きる人たちの営みが、私たちに失った何かを問いかけているのは確かだ。この小さなムラに、これからも伝統の春が訪れることを願う。