AIで選別サポートも課題多く

処理の現場では、こうした地道な作業をほぼ毎日、人の手でやっている。

町田ハイトラスト 島尻徹総括責任者:

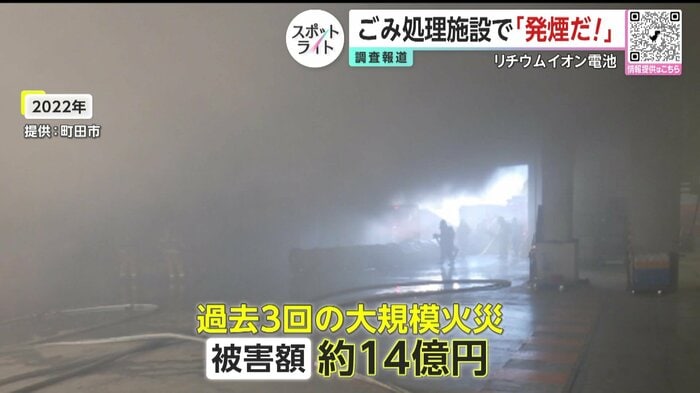

発火したリチウムイオン電池が、コンベアの中で発煙して、ベルトコンベヤーが全焼したというのがありました。

この施設でも、過去に3回の大規模火災が発生。被害額は14億円に上ったという。

こうした問題を打開すべく、町田市は、AIを使った「選別」の実証実験を取り入れた。

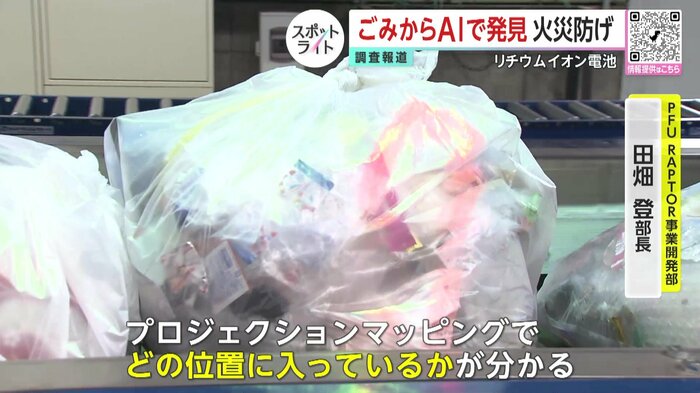

機械にごみ袋を流すと、縦と横の2方向からX線が当てられる。

リチウムイオン電池があると赤く点滅し、音が鳴る仕組みだ。

「ビービー」

プロジェクションマッピングがあり、どの位置に入っているかが分かるようになっている。

ピンポイントで当てられたライト。実際に袋を開けてみると、スマートフォンが見つかった。

これはリコー傘下のPFUが、スキャナーの開発で培った技術などを応用して開発した検知システム。8月の実証実験では、人の手による選別よりも多くのリチウムイオン電池を見つけることに成功した。

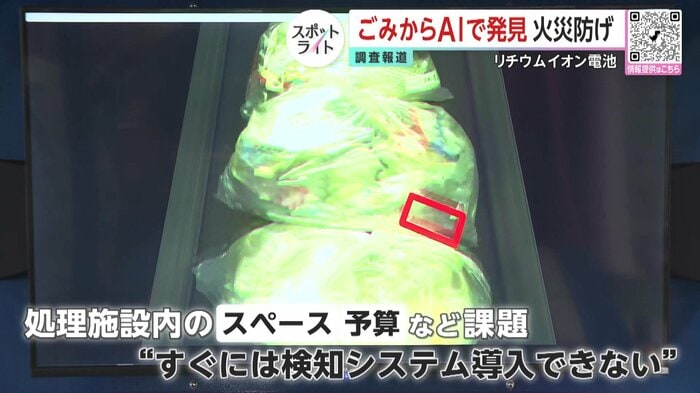

一方で、こんな課題も…。

町田市循環型施設管理課 阿曽友斗さん:

新たに今まで想定していなかったものを取り付けるというところで、サイズだったり大きさだったりところで、今後入るかどうか、どうやって導入していくのかっていうところが課題。

処理施設内のスペースや予算などの問題もあり、すぐには検知システムを導入できないと話す。

「適切な捨て方」は浸透せず

やはり「捨てる側」による分別が重要だが、一筋縄ではいかない。

町田市循環型施設管理課 阿曽友斗さん:

(市民に)周知啓発っていうものはしているつもりなんですけれど、まだ市民の全員の方々に行き渡ってないっていうのが現状。

では、町の人はどれくらいリチウムイオン電池の正しい捨て方を知っているのか。リチウムイオン電池の製品を使っている市民に聞いてみた。

男性:

(何のごみとかにしてますか?)燃えないごみで。

実際にこの男性が住んでいる地域の捨て方を調べてみると、「有害ごみ」として排出する必要があった。

女性:

家電みたいなものを捨てられるものがあるので、その日が…不燃ゴミか。(捨て方は)知らないです。

話を聞いた15人中、適切な捨て方を知っていたのは1人だけだった。

なぜ知らないのか聞いてみると、捨て方を巡って「分かりにくい」や「統一されればいい」などといった声があった。