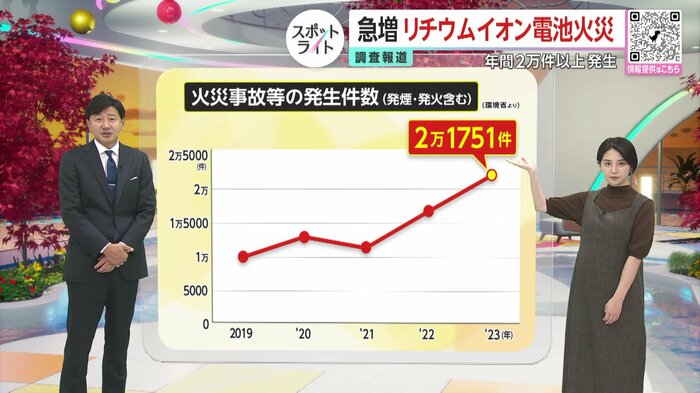

発煙する電池、止まるコンベヤー──。年間2万件以上の火災を引き起こすリチウムイオン電池の誤った廃棄。その現場の取材で、処理施設の緊迫した作業や、自治体ごとの回収ルールの格差、そして市民の認識不足が明らかになった。便利さの裏に潜む、捨て方を巡る“身近な危機”の実態とは。

急増する電池火災、背景に誤った捨て方

モバイルバッテリーなどに使われるリチウムイオン電池による発火や爆発事故が相次いでいる。製品の普及とともにこの5年間で火災が急増していて、2023年度には2万件以上発生。

火災の原因のひとつが、「間違った捨て方」だ。

そもそも、なぜ適切に分別がされないのか。調べると、そこには地域ごとに異なる回収方法や、自治体間の格差、危険と隣り合わせの処理の実態など、大きな社会課題が浮かび上がってきた。

コンベヤーで発煙、止まる作業…

リチウムイオン電池によるごみ処理施設や収集車の火災は、1年間でおよそ8500件も発生している。

「こちらでは東京・町田市で燃やせないごみの収集を行っています」

ごみを集める作業員。手元をよく見ると、カッターで集めた袋を開けている。

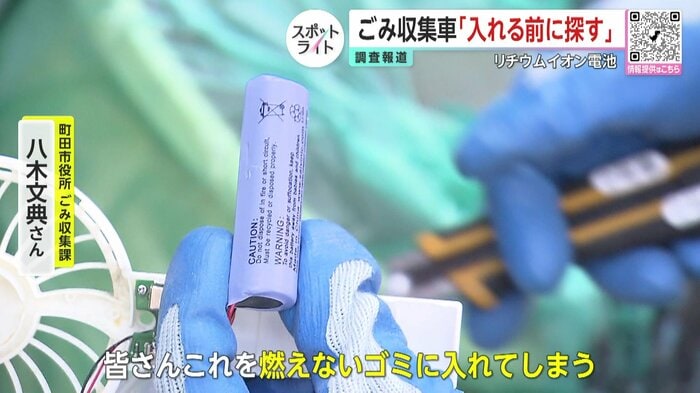

町田市ごみ収集課 八木文典さん:

中にリチウム電池とか、スプレー缶とか、ライターとか入ってると燃えちゃうんで探して取っています。

掃除機や携帯電話、電動シェーバーなど、30分間で8個もリチウムイオン電池入りの製品がでてきた。

収集車によって施設に集められたごみは、まず重機で広げられた後、コンベヤーに流しながら改めて人の手で選別する。

一日に何本のリチウムイオン電池がでてくるのか。

定点カメラを置き、調べてみると…。

作業を始めてすぐ、何かを取り出した。さらにその5秒後、次々と取り出していく。

リチウムイオン電池のほか、鉄やアルミなどを仕分けていく。

そして、開始から20分後…

町田ハイトラスト 島尻徹総括責任者:

ちょうど発煙した。ちょうど発煙したリチウムイオン電池が出てきます。

さらにその30分後も、リチウムイオン電池から煙があがった。

こうして煙が出るたびにコンベヤーを止め、点検し、ほかのごみに燃え移らないように水をかける。

放水が終わり再開したと思った直後に、またも発煙するリチウムイオン電池。

作業を進めることおよそ5時間。コンベヤーからは96個のリチウムイオン電池が見つかり、ほかの選別過程とあわせると、その数は1日で150個を超えた。