2025年7月30日(水)午前8時25分ごろ、ロシア極東のカムチャツカ半島東方沖を震源とするマグニチュード8.8の地震が発生。午前9時半すぎ、根室港(北海道根室市)には、防潮堤の扉を人の手で閉める姿があった。その10分後、太平洋沿岸に津波警報が発表された。

東日本大震災(2011年3月11日)では、手動で防潮堤を閉めようとして犠牲となった人々がいた。この痛ましい経験を教訓に、防潮堤や水門の「電動化」「遠隔化」が進められているが、現状はどうなっているのだろうか。

作業員の安全確保で4つの対策

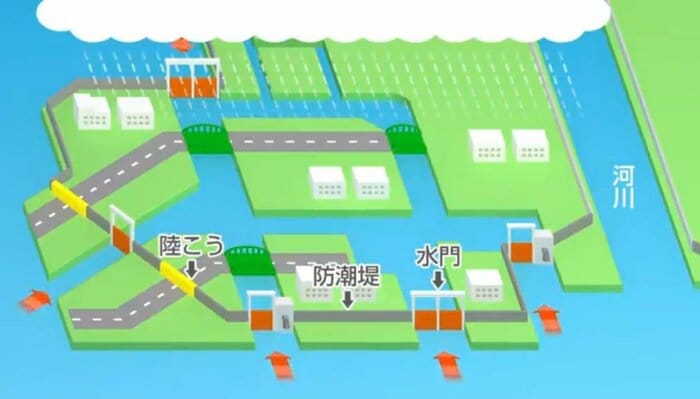

国土交通省港湾局海岸防災課によると、津波の侵入を防ぐ「海岸保全施設」には、水門、防潮堤の陸こう、地下水路の扉の3種類がある。2014年の「海岸法」改正以降、作業員の安全を確保するために、各施設は以下4つの方向で見直しが進められてきた。施設ごと、地域ごとに、選択的に導入されている。

・なくせる施設は「統廃合」

・基本的に動かさない「常時閉鎖」

・人手を介さない「自動化」

・遠隔地から操作する「遠隔操作化」

「海岸保全施設」の見直し達成率は89%

2025年3月時点、上記4政策の達成率は、89%に達している。ただこれは全国の施設を網羅したものではない。対象は、南海トラフ地震、首都直下地震、日本海溝・千島海溝沖地震の想定地域、さらに海抜ゼロメートル地帯にある重点施設の、計約1万4000カ所。優先すべき地域に限った数字だ。

立ちはだかる「地域の事情」

一方で、地域ごとの進捗には差がある。特に四国地方は79パーセントにとどまった。なぜ四国が比較的低調だったのか。それは、全域が「南海トラフ地震防災対策推進地域」に指定され、津波到達までの時間が短いことが考えられる。

四国では、まず施設の統廃合や常時閉鎖を進めようとしたが、「日常の利便性が損なわれる」という声が上がり、合意の形成に時間がかかっているという。安全と生活の折り合いをどうつけるか。現場の苦心が垣間見える。

遠隔操作の先駆け…北海道浜中町

北海道浜中町では、早くから備えを進めていた。

浜中町では、1960年5月、チリ地震津波で、高さ4.3メートルの波に襲われ、11人もの命が失われた。悲劇を繰り返さないため、2001年、全国で初めて水門などを遠隔操作で閉じるシステムを導入。今回のカムチャツカ地震でも、津波到達の25分前に自動的に水門が閉じられた。

先人たちの経験が、確かな備えへとつながっている。

防潮堤「電動化」の先に

根室港で見た手動操作の光景は、まだ過渡期にある防潮堤の姿を映している。

電動化や遠隔化の取り組みは確実に進んでいるが、背景には「使い勝手」と「安全性」という2つの現実もある。

津波は待ってくれない。地域と行政が知恵を共有し、危機の瞬間に迷いなく動く仕組みをつくれるかどうかが問われている。