地震や台風などの災害時、人々の命をつなぐツールとなる通信網。しかし停電や携帯電話基地局が被害を受け、多くの被災者が“情報難民”となっている。通信大手が連帯し、その解決を図っている。

台風がどう来るのか…八丈島の不安

2025年10月8日の夜、台風22号が伊豆諸島の八丈島を直撃し、島の通信は広い範囲で途絶えた。島の防災対応にあたる男性は「テレビもつかない。スマホも使えない。情報は伝聞と防災無線だけ。情報が錯綜(さくそう)している。報告もできず、本部も混乱している」と明かす。

給水があると聞き、人々が集まったが、それが誤った情報だったと知り、立ち尽くした。スマートフォンの画面左上には「緊急通報のみ」の表示。口づてを頼りに「向こうは無事か」と確かめ合う。

住民の一人は、「本土で同じことが起きたら大混乱でしょう」と話した。

「次の台風がどう来るのか分からない。心配しているのだけど」。当時、台風23号の接近が予想されていたが、その予想も、最も知るべき島の住民に伝わっていなかった。

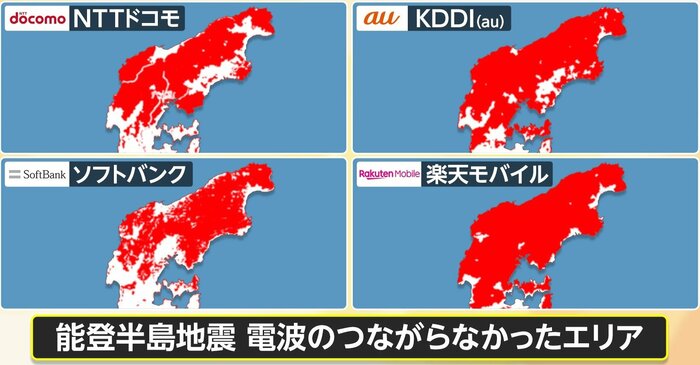

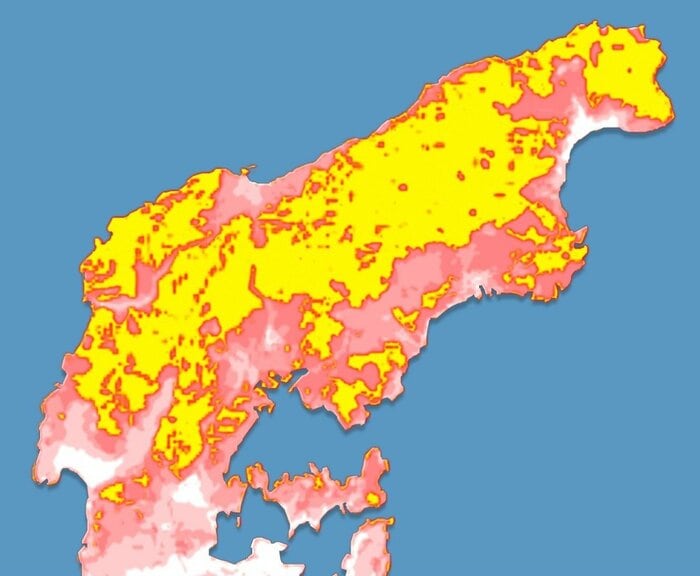

能登半島地震で孤立した市長

2024年の元日に発生した能登半島地震でも、通信が広範囲で長期間にわたって絶たれた。

震度7を観測した輪島市の坂口茂市長も、携帯電話の電波が圏外の地域で孤立した一人だ。

発災からの3日間、市長は孤立した。自宅の周囲は倒壊家屋と崩れた橋で車が通れず、歩いて支所へ。「無線も通じなかった」建物の下敷きとなった住民の救出を、地元消防や住民と手探りで始めた。

当時の自身や職員の状況を「家族が無事なのかどうかを含め不安の中、とにかく災害の対応をと、全員が不安な中で日々を過ごしたと思う」と振り返る。

電話はつながらず、本庁舎とも連絡が取れない。

職員をどう集めるのか。救助をどう指示するのか。

支所では、同行していた職員がたった一本のアナログ回線を見つけた。奇跡的に生き残った古い電話線。ようやく本庁舎に「生存」の報告を送るとともに指示を飛ばした。

だが、思わぬ落とし穴があった。

都市部などから次々と安否確認の電話が殺到。「この番号にかければ被災者の情報が得られる」とSNSで広まり、業務用の回線は市民対応に使えなくなったのだ。

「情報が一切通じないことの不安とは恐ろしいものがあるなと思いました」

坂口市長の苦い実感だ。

発災3日目の朝、支援物資を積んだヘリが支所に着き、市長はその空いた席に乗り込んだ。

もう二度と、誰も孤立させたくないために、被災後、新たな仕組みづくりに着手した。衛星電話を常備し、孤立しそうな集落には衛星を使ったインターネットサービスの設置を進めた。

さらに、国や県と連携してドローン監視網を整備し、被害状況を上空から把握できる体制をつくろうとしている。

「どこが孤立しているか、瞬時に把握できる体制をつくりたい」。通信断絶の3日間を胸に刻んだ市長は、次の災害に備えて着実に足場を固めている。