2026年度の創設を目指し、政府は「防災庁」の実現に向けた動きを加速させている。退陣を表明した石破首相の主要政策の一つであり、2024年11月には「防災庁設置準備室」が発足。地方分局の設置を含め議論が続くなか、この施策が次の政権にどのように引き継がれるのか注目が集まっている。ここでは現時点の動向を整理したい。

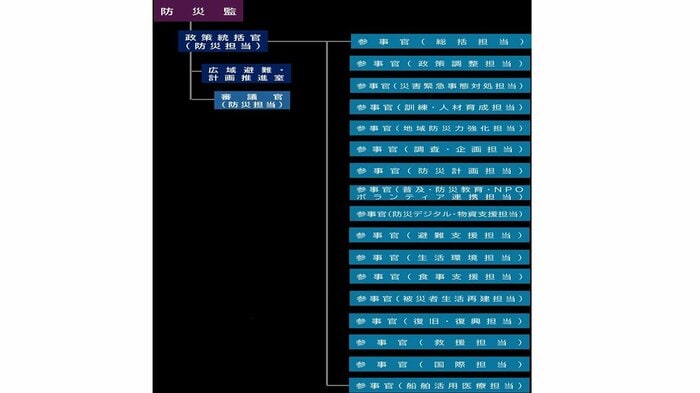

現在の防災体制『内閣府防災担当』

現在、政府の防災の司令塔は、2001年に中央省庁再編で誕生した内閣府防災担当だ。防災担当大臣のもと、各省庁や自治体、民間企業からの出向者がチームを形成している。災害現場で救助に当たる実動部隊は持っていない。

被災地に出向き、自治体やNPOとともに情報収集する職員は居るものの、“現場で汗をかく”というよりは、“各省庁をはじめとする防災関係機関との総合調整を担う組織”の意味合いが強い。発災対応だけでなく、平時は政府全体の横断的な防災計画の企画立案や住民の防災意識向上の普及啓発などに取り組んでいる。

拠点は中央合同庁舎8号館と赤坂グリーンクロスの2つが、首相官邸を挟むように配置されている。

拡充された予算と人員

2026年度の防災庁設置を見据え、2025年度、内閣府防災担当の予算と人員体制は大幅に強化された。

・2024年度:約73億円 約150人

・2025年度:約146億円 約300人

2026年度は、内閣府防災担当として200億円規模の予算が概算要求されている。加えて、準備室からは「『防災庁』の設置準備等に必要な経費」を事項要求として要求。今後の予算編成過程で詳細を検討するとしている。

司令塔機能の新設と現地支援体制

2025年7月、大規模災害への対応強化のため、災害対応全体の司令塔を担う次官級ポスト「防災監」が、さらに平時から各自治体と連携する部門「地域防災力強化担当」が創設された。

初代防災監には、内閣官房復旧・復興支援総括官として、能登半島地震(2024年1月)の被災地復興の陣頭指揮を執った長橋和久氏が就任。地域防災力強化担当の職員は、47都道府県をそれぞれ担当する。

平時から、備蓄や訓練および研修、ボランティアとの連携を促進するよう各都道府県とやりとりし、災害が起きれば現地に入り、避難所の環境や、被災の状況を把握する。防災政策の“机上の空論”ではなく、地域との連携を強化し、制度と実態とを直結させる狙いだ。

その背景には、能登半島地震がある。発災そのものが命を奪うだけでなく、その後の避難生活の過酷さから「災害関連死」が相次いだ現実は重くのしかかった。

新設ポストは、その教訓を正面から受け止め、「いかに人命を守り抜くか」を司令塔機能と現場力の両輪で強化するための布石だ。机の上で描いた図面が、被災地の冷たい夜や不便な生活のなかで活きるのか。大災害の反省を乗り越えるための正念場といえる。

打ち出された「勧告権」や「4部局」

第3回防災立国推進閣僚会議(2025年9月2日)では、防災庁関連で3つのポイントが打ち出された。

・内閣直下に防災庁を新設(現在は内閣府防災担当)

・専任大臣の配置(現在は兼任)

・他省庁に防災対策の実施を促すことのできる「勧告権」付与

これらは、デジタル庁の設立形態と類似する部分がある。

さらに、防災庁の組織体制の骨格として、4つの部局を置くことが確認された。

・平時から防災減災に向けた対策を検討する「戦略的な防災計画・対策の企画立案」

・災害発生時の被災者支援「事態対処」

・産官学民が連携し、避難所の環境改善や人材の育成を担う「地域防災力強化」

・防災庁全体の「総合調整」

平時からの事前防災と、いざというときの危機管理対応を両輪で担う構図だ。

残された課題「規模」と「地方拠点」

ただし、未定の部分も少なくない。最大の焦点は庁としての人員規模をどの程度にするか。そして、地方拠点をどこに置くかだ。

多くの自治体から拠点設置の要望は寄せられているが、政府は「支援強化や災害時の業務継続性の観点から検討を進める」のみで、具体的な制度設計を示していない。

現場に近い司令塔をどれほどの厚みで整えるかは、防災庁の将来を大きく左右する。単なる霞が関の組織増殖にとどまるのか。それとも被災の教訓を血肉に変え、被災者の命を守る実効性を持った改革に至るのか。

災害大国に生きる私たちに必要なのは、机上ではなく現場と結びついた政策であり、命を守る現実に根ざした施策だ。2026年度、その実効性を社会が厳しく問うことになる。