もとより、琉球は中国と関係が深いので道教的要素が強いこれらのまじないのたぐいが導入されるのも不思議ではないが、最近では世界遺産の斎場御嶽(せーふあーうたき)がパワースポットになるなど、沖縄はさながら魔除け都市になっている。

「ちまき」とは…?

と思っていたところ、京都にも鍾馗さん以外にさまざまな魔除けがあることを、のちに知ることになる。それは民家の玄関の表札や軒先にある。京都の住宅街を歩くと5軒に1軒は注連縄(しめなわ)にとりつけられた「ちまき」に気づくはずだ。

そもそも注連縄は神道における祭具で、糸の字の象形を成す紙垂(しで)といわれる白い紙を垂らしたもの。よく神社の神木に巻きつけられているが、京都では玄関の上にもごくふつうに掛けられている。

はやい話が神聖な区域とその外を区分する結界だ。これだけでも十分魔除けになっていると思うのだが、京都人はそれだけでは足りぬらしい。

その注連縄に、笹の葉で作られた厄除けの護符をとりつけたものを一年間玄関に飾る。毎年祇園祭のときにだけ、各山鉾のお会所や八坂神社で販売されている。

ちまきに挟まれた紙には「蘇民将来子孫也(そみんしょらいしそんなり)」が大書されている。八坂神社の祭神、スサノヲノミコト(牛頭天王:ごずてんのう)が旅先で一夜の宿を請うたところ、蘇民将来という人物が粟で炊いたご飯で手厚くもてなした故事にちなんだもの。

蘇民将来の親切な振る舞いを尊んだスサノヲノミコトは感謝の印として、疫病流行の際「蘇民将来之子孫也」と記した護符を与え、蘇民は疫病より免れると約束したとされる。つまり、蘇民将来之子孫也には「私は蘇民将来の子孫です。だから疫病からお護まもりください」という意味が込められている。

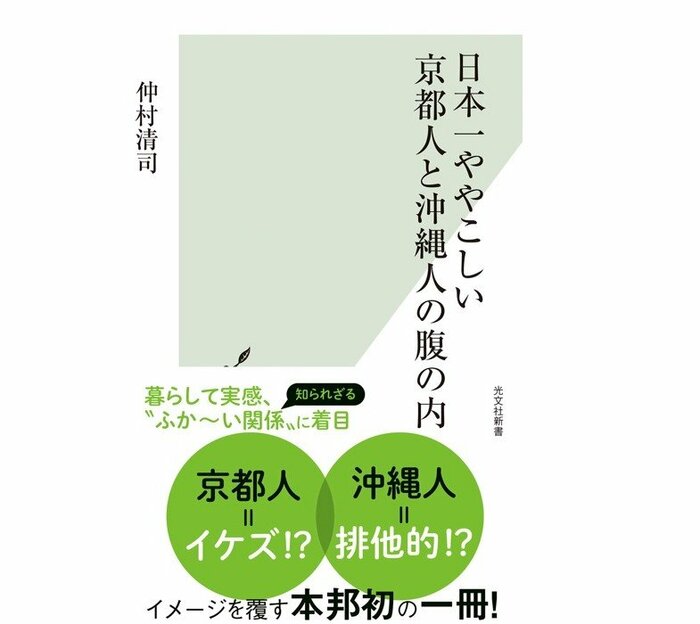

仲村清司

1958 年、大阪市生まれの沖縄人(ウチナーンチュ)2世。作家・沖縄大学客員教授。著書に『消えゆく沖縄』(光文社新書)、『本音の沖縄問題』(講談社現代新書)、『本音で語る沖縄史』『沖縄学』『ほんとうは怖い沖縄』(以上、新潮文庫)、共著に『新書 沖縄読本』(講談社現代新書)、『これが沖縄の生きる道』『沖縄 オトナの社会見学 R18』(以上、亜紀書房)などがある。