「車止めポール」が次々と消える

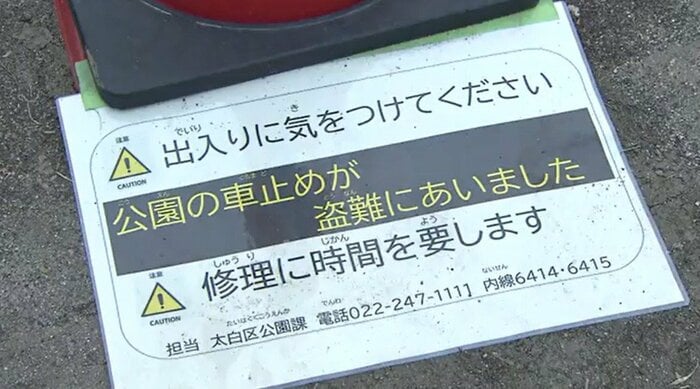

仙台市内の公園や緑地で、車止め用のステンレス製ポールが次々と盗まれている。

市や各区役所によると、少なくとも39カ所で108本。設置部分には盗難防止用の南京錠が付いているが、鍵を破壊して抜き取られたとみられている。

仙台市によると、ポール1本の設置費用は5万〜10万円。被害総額は少なくとも数百万円規模に達する見込みだ。

なぜステンレスが狙われるのか?

取材に応じた県内の金属リサイクル業者は、こう分析する。

「鉄スクラップは1キロ20〜40円程度で取引されますが、ステンレスは鉄の4倍前後。

代表的な“SUS304”と呼ばれる素材だと、1キロあたり100〜150円。

10キロ以上あるポールなら、1本で2000〜3000円になります」

実際に得られる金額は決して高額ではないものの、「短時間で現金化できる」点が犯行を誘発しているとみられる。

銅線盗難から見える「法規制の限界」

金属窃盗は全国的にも急増している。

警察庁によると、2024年の認知件数は2万701件で統計開始以降「過去最多」。

しかし検挙率は3割未満にとどまり、検挙者の6割が外国人だった。

こうした事態を受け、国は今年6月、「金属盗対策法」を制定。

・買取時の本人確認義務

・取引記録の保存

・盗品疑いの申告義務

・ケーブルカッター等工具所持の罰則強化

といった対策が導入された。

ただし今回狙われたステンレス製ポールは規制対象外。

取材した業者もこう指摘する。

「銅やアルミを中心に規制が強化されたので一定の効果はあると思います。

ただ、ステンレスは対象外。逆に“抜け道”になる恐れがあります」

「非正規ヤード」が盗品の受け皿に?

もう一つ浮かび上がったのが、「情報の壁」だ。

県内のリサイクル業者によると、正規業者は再生資源組合を通じて警察と情報共有している。

盗品らしき品が持ち込まれれば、一時保管し、警察に通報する仕組みが確立されているという。

しかし、組合に加盟していない業者、特に外国人系ヤードでは、盗難情報が共有されにくい現状がある。

「正規の組合に入っていない業者は、盗品の情報が届かず、そのまま流れてしまうケースもあると思う」

こうした“情報の抜け穴”が、盗品の換金ルートを温存している可能性がある。

相次ぐ「公共金属」の盗難被害

仙台市のポール盗難だけでなく、県内では金属窃盗が後を絶たない。

・2025年5月:川崎町の閉鎖スキー場で変電設備の銅線ケーブルが盗難

・2024年7月:山元町・震災遺構「旧中浜小学校」でアルミ製校銘板が消失

・2024年12月:気仙沼市・南三陸町で小型漁船の船外機が相次ぎ盗まれる

いずれも転売目的の犯行とみられている。

業界と市民に求められる“自主防衛”

取材した業者は、法規制だけに頼らない「業界全体の自衛努力」が重要だと強調する。

「取引記録を自主的に残したり、警察と情報を共有することが大事。

法律だけでなく、業界が一丸となる必要があります」

一方、仙台市では、防犯カメラの設置や鍵の強化など、町内会単位での対策が急がれている。

「抜け穴」をどう塞ぐか

今回のステンレスポール盗難は、

・高騰する金属価格

・外国人系ヤードを含む情報の壁

・法規制の対象外という盲点

という複数の背景が絡み合っている可能性がある。

金属盗難は、銅線・ケーブルからステンレスへと狙われる対象を変えながら拡大している。

制度と現場の双方で「抜け穴をどう塞ぐか」が問われている。

(記事の内容は2025年8月25日時点)

仙台放送