サバやイカなどの海産物に寄生する「アニサキス」による食中毒が後を絶たない。

「刺身は大丈夫?」「酢締めなら安心?」ネット上に様々な情報があふれている中、正しい知識が求められている。アニサキスとはそもそもどういった寄生虫なのか。アニサキス症にならないためにはどうしたらいいのか。

仙台市の食品衛生の担当者に、アニサキスの実態と予防策を聞いた。

アニサキスはどんな寄生虫?

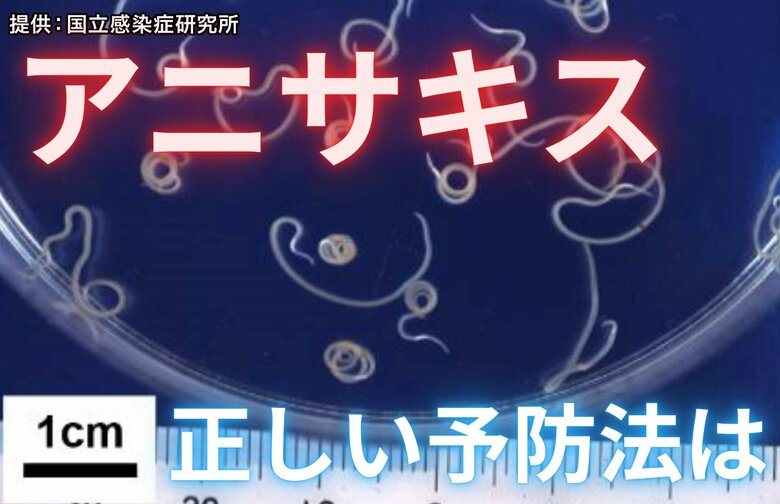

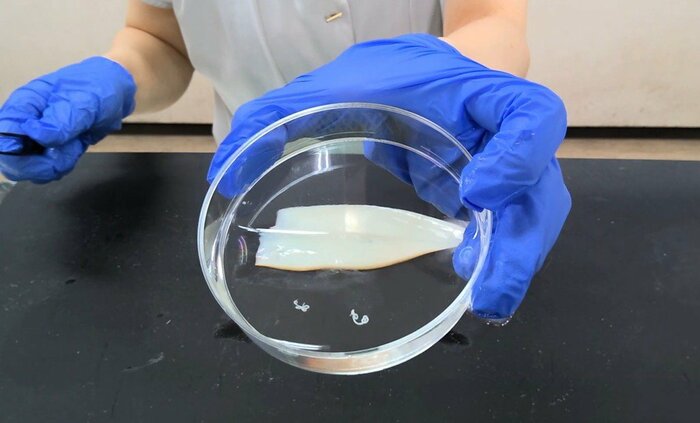

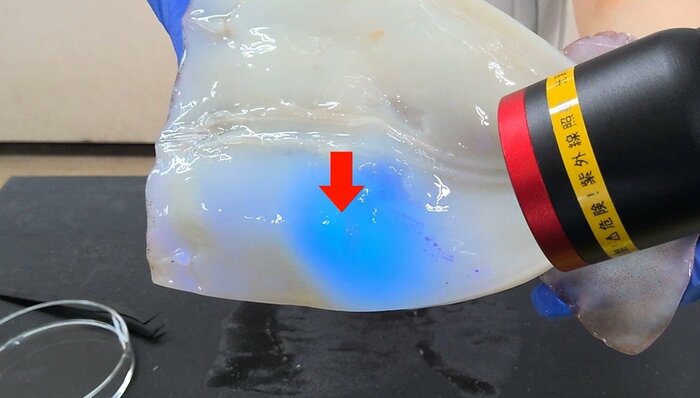

アニサキスは、主に魚介類に寄生する白い糸状の寄生虫で、大きさは約2~3センチ。

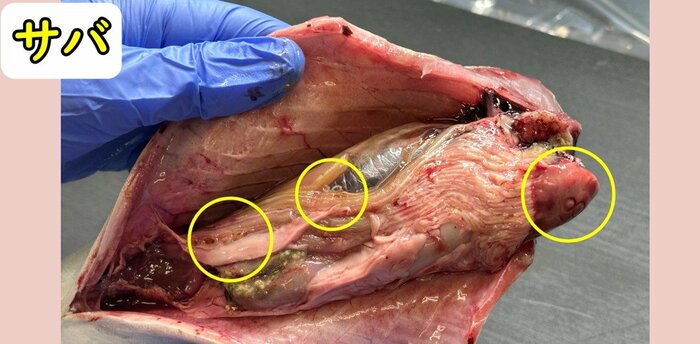

オキアミに寄生したあと、そのオキアミを食べたサバやアジ、イカなどの内臓に入り込み。最終的にはクジラやイルカなどの体内で成虫となり、卵を産む。

人間は本来“寄生サイクル”に含まれないが、サバやアジなどの魚介を生で食べた際に、アニサキスが体内に入り込み、激しい腹痛を引き起こすことがある。

仙台市太白区保健福祉センター衛生課の遠藤由紀さんはこう話す。

「サバやサンマ、アジ、カツオなど、一般的な魚、何にでもついていると考えていただいて差支えありません。生で口の中に入れることが感染の一番の原因です」

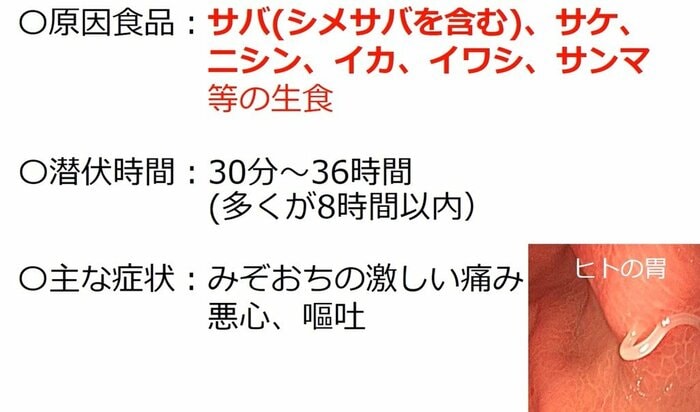

アニサキスは、体内に入ってから30分~数時間で胃壁に噛みつき、強烈な痛みを発するのだという。

感染を防ぐための正しい対策

アニサキス症を防ぐには、次の対策が有効だ。

① 冷凍処理

仙台市太白区保健福祉センター衛生課 遠藤由紀さん:

マイナス20度以下で24時間以上冷凍することで、アニサキスは死滅します。

スーパーや飲食店で流通する冷凍魚は、この方法でリスクを抑えていることが多い。

② 加熱処理

中心部まで、60℃以上で1分間加熱、または70℃以上で加熱すればアニサキスは死滅する。焼き魚や煮魚にすれば安全性は高い。

③ 目視による確認

アニサキスは細菌とは違い、肉眼で確認できる大きさ。調理の際は、内臓や身をよく見て、白い糸状の虫を取り除くことが大切だ。

間違った“都市伝説”に注意

一方で世間に広まる“予防法”の中には、誤った情報も多いため注意が必要だ。

・「よく噛めば大丈夫」→嚙み切るのは困難

・「酢締めにすれば安心」→酢・塩・わさびでは死なない

・「わさび醤油で消毒できる」→全く効果なし

仙台市太白区保健福祉センター遠藤由紀さん:

アニサキスを噛み切ろうとしても難しい。酢締めや塩、ワサビ醤油などでは死にません。そのような対策では予防効果は全く期待できません。

季節を問わずリスクあり

公益社団法人日本食品衛生協会によると、すしや刺身など、生で魚介類を食べる文化がある日本では、年間推定7,000人以上がアニサキスによる食中毒を発症。厚生労働省によると、2024年の1年間でアニサキスによる食中毒は全国で330件発生した。

宮城県内でも9件確認され、その全てが「魚を生で食べたこと」が原因だった。発症件数は突出して多いわけではないが、食品の衛生状態に関係なく、季節を問わず感染のリスクが付きまとう。

感染で起こる症状と“稀なケース”への注意

アニサキス症は主に胃や腸に噛みつかれた際の激しい腹痛が特徴だが、それだけではない。

じんましんなどのアレルギー症状:

近年、アニサキス感染をきっかけに、じんましんやかゆみなどのアレルギー症状を起こす事例が報告されている。こうした症状は年々増加傾向にあり、魚介類を食べたあとに皮膚症状が出た場合は、アニサキス感染の可能性を疑う必要がある。

消化管外アニサキス症:

きわめて稀だが、アニサキスが胃壁や腸壁を通り抜け、肝臓など他の臓器に入り込み、肉芽腫を形成することがある。さらに全身性のアナフィラキシーショックを起こすケースもあり、注意が必要だ。

治療方法は?

治療の基本は虫体の摘出だ。内視鏡で噛みついているアニサキスを取り除けば、多くの場合は症状が速やかに改善する。

また、アニサキスによるアレルギー症状が強い場合には、抗ヒスタミン薬などを用いたアレルギーの緩和措置が有効とされる。

正しい知識で「おいしい魚」を安全に

刺身や寿司など、生の魚を味わう機会は多いが、アニサキスのリスクをゼロにすることはできない。しかし、「冷凍」「加熱」「目視」という正しい知識を身につければ、安心して海の幸を楽しめる。

仙台放送