日本人の食生活になくてはならない「味噌」。鹿児島で一般的なのが麦を使った甘い風味の「薩摩味噌」だ。麦味噌は全国的にはだいぶ少数派だが、そこには鹿児島の風土が育んだ特性があり、新しい食べ方を提案しようと日々研究を重ねている人たちもいる。

鹿児島の味「麦みそ」の手作り教室に多くの親子が参加

「参加した方たちが『やっぱりこれだよね』と話されるので、鹿児島では小さい時から麦味噌に親しんできたんだなと思います」。こう語るのは、夏休みに鹿児島市で開催された親子向けの「麦味噌手作り教室」で講師を務めた、永野正江さんだ。

夏休みが始まって間もない7月のある一日、会場となった醸造会社の販売所には、エプロンと三角巾を身に着けた親子連れが大勢集まった。子どもの母親は「鹿児島県の味を、娘と一緒に作りたいなと思って」参加したという。

この日仕込んだ味噌が食べごろになるのは、約1カ月後。夏休み中に完成するため、自由研究の題材としても人気なのだそうだ。

「麦をこね、大豆をつぶすのが楽しかった」子どもたちは笑顔

参加者にはそれぞれ作業台が割り当てられ、台の上にはパック詰めの大豆と麦こうじ、このほか水や塩が用意してある。これらの材料を直径30センチほどのボウルに投入すると、6~7分目ぐらいまで埋まる。子どもたちはずっしり重そうな材料を底から両手ですくってもみ込んだり、前のめりになって力いっぱい混ぜ合わせたりしていた。

機械を使わず全て手作業で行うため、かなり力が必要でこねるのも潰すのも一苦労だろうが、参加した女の子は「麦をこねるのと、大豆をつぶすのが楽しかった」と、笑顔を見せた。

出荷量は全国的に4%未満の少数派だが、九州では麦みそが主流

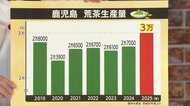

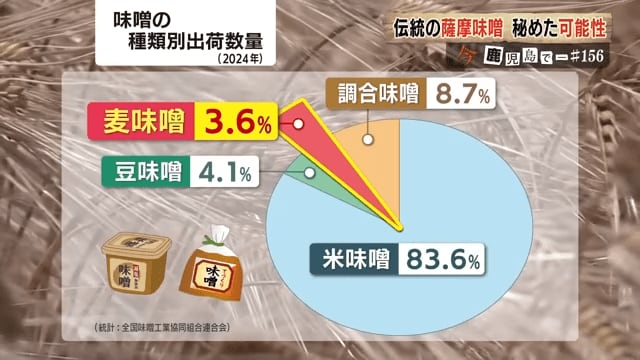

鹿児島で作られる麦味噌は「薩摩味噌」と呼ばれ、地元ではおなじみだが、原料別に全国のみその出荷量を見ると、全体の80%以上を占めているのは「米味噌」で、「麦味噌」はわずか4%未満と、かなりの少数派だ。

九州では米の生産量が少ないため、麦味噌が主流になったと言われている。そして、中でも鹿児島の「薩摩味噌」は、その甘さに特徴がある。どのように造られているのか、鹿児島市の工房を訪ねた。

徹底した温度管理で長時間かけて造られる麦こうじ

鹿児島市東俣町にある「ほたる醸造」。田園風景に建つ三角屋根の工房は、かつて学校の校舎だったそうだ。

工場で作業をしていたのは、小城章裕さん。家で味噌造りをしていた母親の影響を受けてこの世界に飛び込み、この場所で30 年前から造り続けている。

小城さんは、工房内にある金属製の横長いタンクのロックを外してふたを開けると、中に入っている麦こうじを見せてくれた。麦味噌造りに使う麦こうじは、蒸した麦に種こうじを付けて作る。「少しだけ白っぽく見える。今、こうじ菌が繁殖しているところ」だと小城さん。この時点では、ぷくっとした薄茶色の麦に、白い菌がまだらに付着していた。

「これからあと20時間ちょっとかけて、真っ白になっていく」。小城さんは、菌が付いた麦をタンクから大きな冷蔵庫のような機械に移しかえた。その機械の中で36℃から38℃で温度管理をして寝かせると、翌日、菌を均一にまとって表面が白っぽくなった麦こうじが完成した。

「薩摩味噌」が甘いのは、麦こうじの割合が多いから

次に、業務用のミキサーで麦こうじ、ミンチ状にした大豆、塩、水を混ぜ合わせる。小城さんがミキサー内の様子を見ながら水を加えると、大量の麦こうじと大豆がドンドンと豪快にぶつかり合いながら混ざっていく。

混合が終了したばかりの“味噌”を記者が特別に味見させてもらった。「しょっぱい。塩の味が強くて」ここからどうやってあの甘~い風味が醸し出されるのだろう?

小城さんによると、「大豆の量に対して麦こうじの量が3倍くらい多い。通常の米みそは、こうじと同じ量の大豆を使います。麦はでんぷんを含むので甘みが多くなるんです」。つまり、「薩摩味噌」の甘さの秘密は、麦こうじと大豆の割合にあるのだ。

約1カ月と短めの熟成期間で鹿児島の人が好きな甘い味に

それから小城さんは、この塩辛い“味噌”を素手でミキサーからたるに移した。ペタペタと優しく押さえて表面をならし、食品用ラップで覆うと、発酵・熟成の段階へ進む。こうして、みその味が作られていく。「熟成すればするほどアミノ酸が出てきてうまみが増しますが、鹿児島の人が好きな甘い味からは離れるので、頃合いを見て出しています」。期間は約1カ月。熟成に半年から数年かかる味噌もある中で、この短さも「薩摩味噌」の特徴だ。

熟成前は薄い茶色だったが、熟成を経て、透明感のある黄金色に仕上がっていた。「口に入れた瞬間にふわっとこうじの香りがします。熟成前はかなり塩気が強かったんですが、まろやかになって甘みの方が強く感じます」と、試食した記者は味の変化に驚いていた。

科学的に分析される前に確立 未解明の部分も多い味噌造り

こうじの原料や熟成の期間によって、味わいが変わる味噌。「薩摩味噌」も実は未知の部分が多く、今も研究が進められている。

「味噌は1000年以上造られていて、科学的に分析される前にできあがっているので、それを今、科学的に裏付けしているというような状態」と、ほたる醸造の小城さん。小城さんは工場の作業が一段落すると、ノートを開いて作業を行った時間や温度などを記録するようにしている。

県内の企業に技術的な支援などを行う鹿児島県工業技術センター(霧島市)でも、「薩摩味噌」について調査している。

ここで、麦味噌の全てを100として、研究はどの程度進んでいるのか聞いてみた。食品・化学部の加藤由貴子さんは、しばらく考え込んで「どうなんでしょうね~。20~30%ぐらいなんじゃないかな」との見解を述べる。小城さんが指摘した通り、みそは長い歴史がある割に解明されていないことも多いようだ。

「サクサクお菓子感覚」甘い「薩摩味噌」をスナック状に

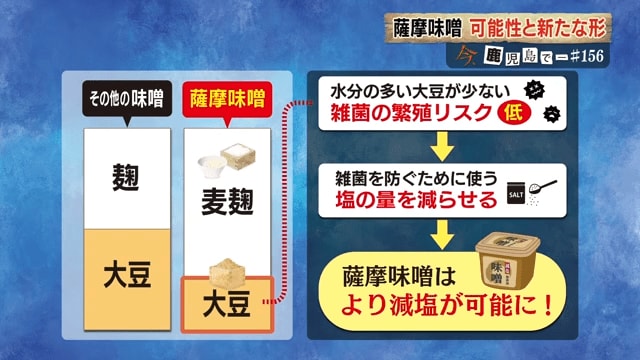

しかし研究が進む中で見えてきた「薩摩味噌」の可能性もある。その一つが「減塩」だ。「鹿児島の味噌の特徴として『こうじの割合が大きい』というのがあり、その特徴を生かすことで、他の減塩味噌よりもっと減塩ができるということが分かってきました」と、加藤さん。

「薩摩味噌」は、水分を多く含む大豆の使用量が他の味噌に比べて少ないため、雑菌繁殖のリスクが低い。雑菌を防ぐ目的で使う塩の量を減らせるので、より健康的な減塩味噌が開発できるという。

加藤さんはこの特性を生かし、新しい形の「薩摩味噌」を模索している。そこで試作したのが、味噌だけをフリーズドライにしたもの。「通常塩の味噌で作ると、しょっぱすぎて食べられないんですが、塩分を下げることで、食べられるスナック状にできる」そうだ。見た目は一口大の黒砂糖のよう。記者はためらいがちに口に運んだが、「うんっ。サクサク。食べやすいですね。すごく軽くて、お菓子感覚で食べられる」と、想定外の食感、風味に驚いた様子。

出荷量が減少「ふるさとの味」を継承し未来につなぐ取り組みを

一方で、食の西洋化や人口減少などに伴い、「薩摩味噌」は年々、出荷量が減り続けている。この課題に対し加藤さんは「薩摩味噌」の新たな魅力の発掘に意欲的だ。「味噌を今まで使っていなかった人にも、使ってもらう方向を向いていかないといけない」。

ほたる醸造の小城さんも「味噌がなくなることはないと思うんですが、ここで下げ止まってほしい。“味噌屋”の一員として、もっと使ってもらえるような取り組みや発信をしていかないといけないのかなあと思っています」と、使命感を口にした。

長きにわたり、鹿児島の食文化を支えてきた「薩摩味噌」。「ふるさとの味」を受け継ぎながら、未来につなぐための取り組みも、味噌同様、しっかりと熟成させ、次の世代につながってほしい。

(動画で見る:伝統の「薩摩味噌」 秘めた可能性とは?)