鹿児島県の象徴である桜島では、火山活動の観測だけでなく、新たな「熟成」の実験が行われている。2024年から始まった本格焼酎の貯蔵実証実験が、2025年11月5日、節目を迎えた。

火山の鼓動に包まれた焼酎が1年の熟成を終える

鹿児島県酒造組合や国、県などが連携して実施しているこの実証実験は、桜島の有村観測坑道を舞台に進められている。2024年11月に県内13の酒蔵がそれぞれ一升瓶24本ずつ、合計300本以上の焼酎を坑道内に貯蔵。気温や湿度が一定に保たれた特殊な環境で、焼酎の口当たりや香りなどがどのように変化するかを科学的に検証する試みだ。

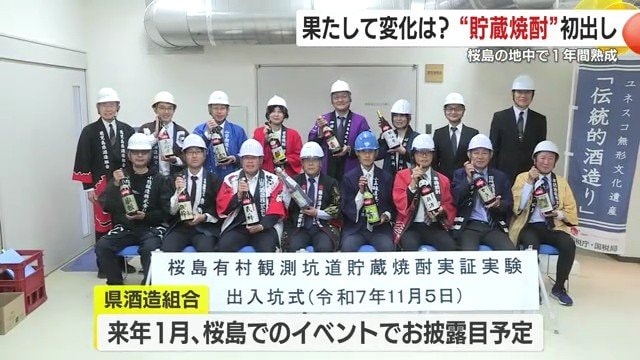

そして11月5日、ちょうど1年が経過したこの日、酒蔵の代表者らが坑道を訪れ、貯蔵したことを証明するラベルを焼酎に貼り付けるセレモニーが執り行われた。

「桜島の鼓動」が醸す新たな味わいへの期待

本坊酒造の本坊昌嗣副社長は「桜島の噴火の鼓動で、味もダイナミックになっているとか色々なパターンを期待している」と語り、この特殊な環境での熟成に大きな期待を寄せている。

セレモニーの後、1年ぶりに焼酎は坑道の外へと搬出された。これらの貯蔵焼酎は今後、鹿児島大学や県工業技術センターの専門家によって評価が行われる予定だ。

坑道環境の安定性が生み出す「丸みを増した」味わい

鹿児島大学農学部焼酎・発酵学教育研究センターの高峯和則教授は、この熟成環境について「温度変化が激しいほど焼酎は悪くなる。その点、今回(坑道は)19度で一定ということが味わいには非常にいい効果があり、丸みを増した焼酎になっていくのではないか」と説明している。

安定した温度環境が焼酎にどのような影響を与えるのか、専門家の目から見ても大きな関心が寄せられているようだ。

実証実験は継続、2026年には成果を披露

県酒造組合は貯蔵焼酎の評価をまとめ、2026年1月にも桜島でのイベントでお披露目する予定だという。この実証実験はこれからさらに2年間続けられる計画で、5日には次の1年間貯蔵する焼酎の搬入も同時に行われた。

桜島という鹿児島を代表する自然の力と、地域の伝統産業である本格焼酎が融合するこの取り組みは、新たな付加価値の創出と地域資源の活用という点でも注目される。火山の活動を観測する坑道が、焼酎の熟成という全く異なる目的で活用されることで、桜島の新たな魅力が発信されることになりそうだ。

県内各地の酒蔵が参加するこの共同プロジェクトが、今後どのような成果を生み出すのか、焼酎ファンはもちろん、地域振興に関心を持つ多くの人々の注目を集めている。

(動画で見る:桜島の鼓動で熟成──坑道で育った焼酎、1年を経て)