原爆投下から80年。「被爆者のいない時代」が確実に迫っている。人生の残り時間が見えてきたとき、被爆者は何を思い、何を願うのか。長崎の平和活動の中心メンバーであり、余命宣告を受けた被爆者の日々を追った。

最後かもしれない桜を見つめて

「桜、来年はもう見られないかもしれない…」

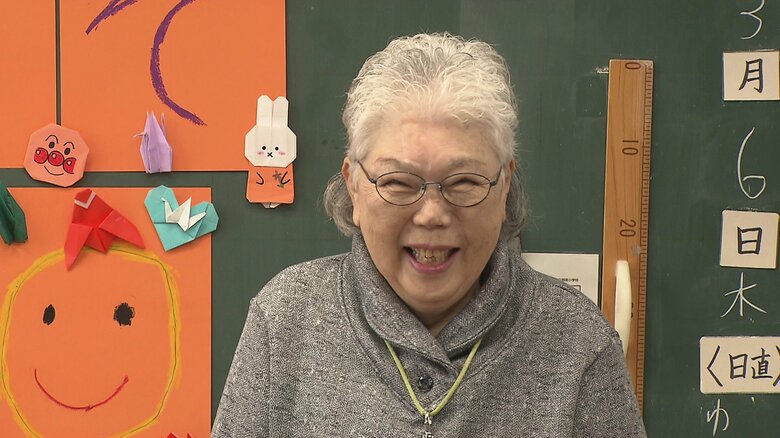

4月、被爆者の竹下芙美(ふみ)さんはそんな思いを抱きながら、長崎市の爆心地公園の満開の桜を見つめていた。

2024年6月にステージ4の肺がんが見つかり、「医師にどれぐらい生きられるか聞くと、来年の桜が見られるといいなと言われた」と竹下さんは語る。肺がんの告知を受け、いったんは全ての平和活動を止めようと考えた時もあった。しかし、被爆者として体験を語り、平和活動を続けることこそが生きる目的だと自身を奮い立たせている。

竹下さんは1987年に沖縄の戦跡を訪れ、戦争当事者が語る重みを感じたことをきっかけに平和活動を始めた。被爆遺構の保存や韓国人被爆者の援護、中国人の強制連行問題など長崎の平和活動の中心メンバーとなった。明るい人柄と細やかな気遣いで知られている。

原爆が投下されたときは3歳10カ月で、爆心地から約6kmの距離にある現在の西彼杵郡時津町の疎開先で暮らしていた。原爆投下から5日目、爆心地を通りながら自宅がある西坂町に戻った。いわゆる「入市被爆者」だ。爆心地から約2.1kmの距離にある自宅で採れた畑の野菜を食べ、井戸水を飲んで育った。

命の残り時間に平和を求めて

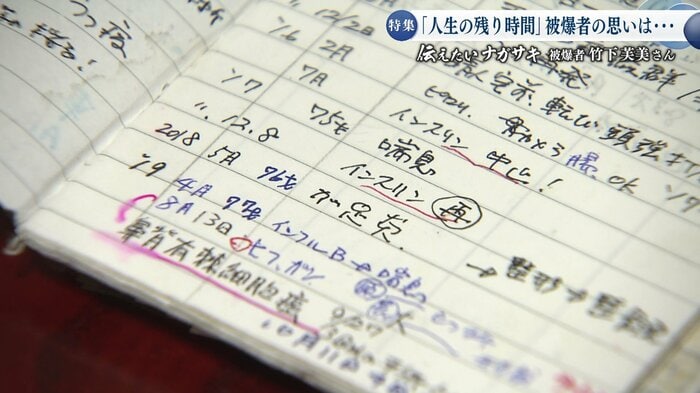

竹下さんは10代のころから体調不良が続き、結婚後も病気ばかり。

卵巣の切除、甲状腺がん、それに皮膚がん。そこへ2024年6月、けがの治療の過程で偶然肺がんが見つかったが、すでに骨盤内に転移していて「ステージ4」と診断された。

肺がんの告知から1年、竹下さんは83歳になった。かわいがってきた姪や甥、平和活動の仲間たちの「生きてほしい」との声に押され、一度は拒否した抗がん剤治療を選択した。

食欲がなくて、果物しか食べられない日もある。栄養面を考えチーズや牛乳を何とか摂取する日々だ。体調の波と食欲不振、歩くのもおぼつかないときがありながらも、平和活動には出かけていった。

正月の座り込みではマイクを持ち「“座り込んで何になるの”と、よく近所の方から言われるが、決してそんなことはない。“私たちは戦争も核兵器も反対だ”ということを、身体をもって反対をしていきたい。頑張りたいと思う」と話した。

被爆の記憶を子どもたちへ

竹下さんの活動の根っこには、原爆や戦争が破壊した人々の暮らしに寄り添う思いがある。

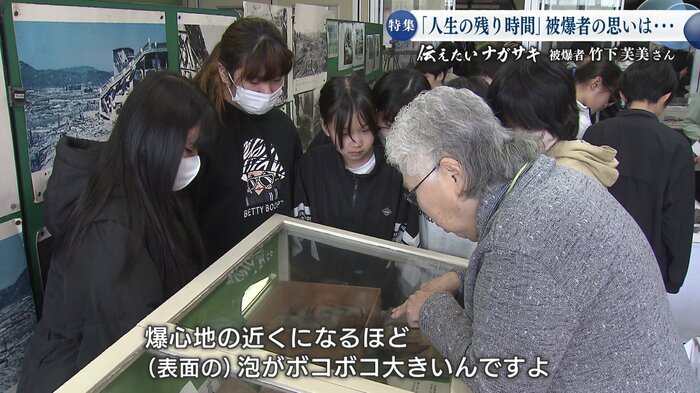

30年前、爆心地公園の整備工事の現場で竹下さんは被爆瓦や暮らしの遺品を見つけ、母校の小学校に寄贈した。

「爆心地の近くになるほど泡がボコボコ大きい」と、被爆した瓦を子どもたちに見せる。伝えたいことがたくさんある。「そこに来てそこで見ることが大切」と語る。

世界で続く争い、核兵器を持ち続けようとする為政者。原爆投下を容認するような発言には怒りを表し続けた。

「こんなに今もずっと病気をしたり、苦しんだり、何か病気をすると“核兵器のせいじゃなかろうか“と思いながら暮らしている私たちのことをどれだけ分かっているのか、ということを知ってほしい」と語る。

「死ぬにも死ねない」伝え続けたい思い

薬が効いて、竹下さんのがんは今、縮小している。とはいえ、いつ命が尽きてもいいようにと少しずつ準備を始めている。

「これか、これかにしようかな」と選んでいるのは遺影用の写真だ。

亡くなった夫のこともよく思い出す。

「あの人は台所の事とか何もしない人だった。結婚を4時間で決めたけど良かったのか悪かったのか…良かったのかもしれない」。

生活の中心は病院通いになりつつあり、1人暮らしが難しくなれば施設に入ることも考える年齢だ。人生の最後をどのように過ごすか、竹下さんは仲間とともに反核の座り込みなどに参加して、核も戦争もない世界を最後まで求めていきたいと考えている。

竹下芙美さん:自分の命が終わる日が見えてきたときに、余計その気持ちが強くなった。たった5日目の入市被爆で、国からは病気とは関係ないといつも言われるが、核兵器の怖さを本当にしっかり伝えていかないと、死ぬにも死ねない。

「伝えたい、被爆地・ナガサキ」のこと。被爆者から直接、話が聞ける残り時間も刻々と少なくなってきている。

(テレビ長崎)