観光客数が過去最多を更新する広島市の平和公園。修学旅行生も多く訪れている。

だが、ある傾向が…。

被爆80年を迎える2025年、広島市は「平和学習の修学旅行」を全国に広げようと新たな試みを始めた。背景にあるのは「平和をつくる人材を育てたい」という願いだった。

関東からの修学旅行は「2割」

秋の修学旅行シーズン。広島市の平和公園は多くの子どもたちでにぎわっている。

しかし、そのほとんどは“西日本”の学校。2022年の集計によると、関東から訪れる修学旅行生の数は対象児童・生徒33万5673人中、7万5287人と全体の約2割にとどまっているのが現状である。

被爆80年の今年8月、広島市は平和学習の修学旅行を全国へ広げようと、2日間の日程で“教師のための研修会”を開いた。参加者の多くは東京の教師たちだ。

その冒頭、被爆者の梶矢文昭さんが語りかける。

「ピカっと来て、後はドーンであります。核兵器はもう広島と長崎で終わり。3度目を使わせちゃ人類が危ない」

梶矢さんは6歳の時に爆心地から1.8キロの場所で被爆。教師を退職後、被爆体験証言者として活動してきた。

研修会を企画した広島市には、明確なねらいがある。

「戦争や原爆の悲劇を“知る”ことが平和学習の出発点だとしても、目指すべきは“平和をつくる人材”を育てること。その先導役は先生方です」と広島平和文化センターの谷史郎副理事長は話す。

“答えがない”学びと向き合う教師たち

東京と広島の教師による意見交換の場も設けられた。

広島のある教師はこう打ち明ける。

「自分は小学生の時から平和学習が嫌だったんです。もう学びたくないと思っていました。いざ子どもたちに平和教育をする立場になった時、その入り口に悩んで…。たとえばお好み焼きやカープなど興味のある話題から入って、調べていくうちに80年前の広島にたどり着くように工夫したり」

一方、東京の教師は保護者の言葉を紹介した。

「広島はつらいところじゃないと子どもがわかる修学旅行にしてほしい、と言われました」

広島市が目指すのは、悲劇だけを伝える平和教育ではなく、「自分たちの世代が平和を築いていくんだ」と主体的に考えられる学びである。しかしながら、教職課程で学ぶ機会の少ない“平和学習の指導法”。教師たちにとっても模索の連続だ。

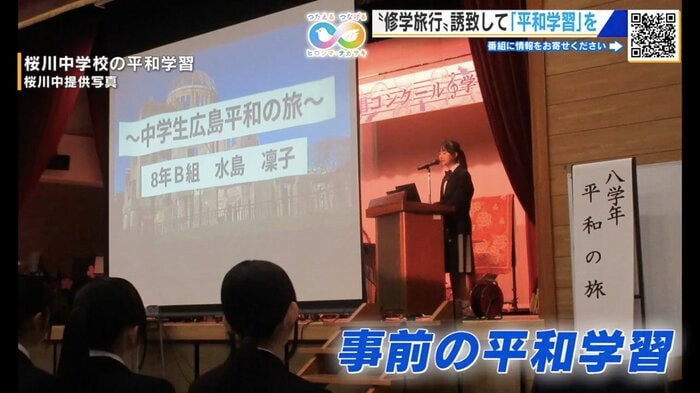

参加者の一人、東京都板橋区立桜川中学校の田平真季先生はこう語る。

「平和学習には答えがありません。どう進めればよいか、他校の先生の取り組みや切り口を聞いて参考になりました」

東京の中学校が“広島へ”行き先変更

桜川中学校の修学旅行先は長らく京都と奈良だった。

だが、田平先生は学年主任として行き先を広島へと変える提案をした。

「修学旅行の行き先って変えられるの?という驚きから始まりました。けれど常々、子どもたちに平和について考えてほしいという思いがあったので『修学旅行、広島に行きたいんだけど』という話をしました」

ほかの教員たちも賛同してくれた。

しかし、そこからは未知の領域。前例がない中、東京で事前の平和学習を重ねることは容易ではない。生徒とともに探究し、学ぶ時間。そこにはある思いがあった。

「原爆が日本に落とされたことを知らない若者もいるというニュースを見たときに、日本人としてやっぱり知っておかなきゃいけないし、伝えていかなきゃいけないなぁと」

同世代の慰霊碑「一生、覚えていたい」

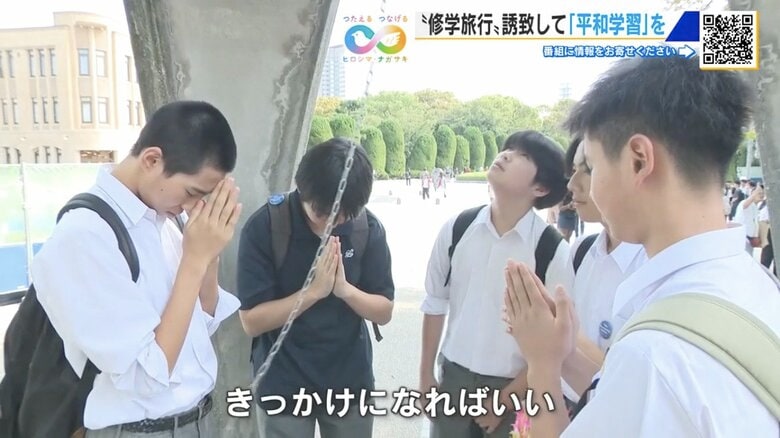

10月6日、桜川中学校の生徒たちはついに広島に降り立った。

生徒たちが特に心を動かされたのは、同世代の慰霊碑をめぐる時間だった。ボランティアガイドの声に耳を傾け、多くの同世代が犠牲になった過去と向き合う。

「現地で聞くと、実際にこの場で起きたことなんだと実感が湧きます」

「しっかり目で見て、一生、覚えていられたらと思います」

彼らの学びを支えたのが、広島市の「平和学習モニター校制度」である。

2025年度、広島平和文化センターは関東の学校を対象に、平和学習の修学旅行を後押しする取り組みをスタート。9月には神奈川県の公立中学校の校長会に足を運ぶなど、積極的に誘致している。

制度を利用した学校には、講師派遣、生徒1人あたり3000円程度の助成金支給などの支援がある。桜川中が班ごとにボランティアガイドを手配できたのも、モニター校制度の支援によるものだ。

田平先生は今回の修学旅行をこう振り返る。

「広島市のバックアップで被爆者の講演会も聞けて、本当にありがたかったです。生徒の人生の中で『あの時、広島に行ったのはどういうことだったんだろう?』と、答えを探すきっかけになればいいなと思っています」

“ヒロシマの心”を次の世代へ

一方、修学旅行生の増加は新たな課題も生んでいる。

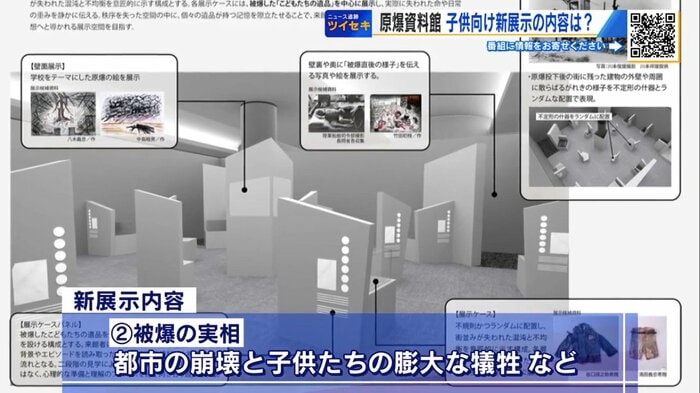

原爆資料館の館内は常に混雑し、ゆっくり見学できない学校も多い。その声を受け、広島市が新たに進めるのが資料館地下の「子ども向け新展示」。2028年度の完成を目指している。

対象は小学校高学年から中学生。被爆前の穏やかな日常、原爆投下、そして被爆後の再生までを3つの部屋に分け、時系列でたどる構成である。

従来の暗く重い印象を避け、明るい照明や壁色で心理的な負担を軽減する工夫も取り入れる。また、写真や資料の一部は「見学を選択できる」形にするなど、子どもの感受性に配慮する。

ほとんどの展示が実物資料だが、「焼け焦げた弁当箱」など一部はレプリカを用意し、触れて学ぶ展示として体験を深める計画だ。

「平和学習の集大成として、ヒロシマへ」

広島市は関東圏を足掛かりに、平和学習の修学旅行を東日本全体へと広げたい考えだ。

“ヒロシマの心”を全国の若い世代にーー地道な種まきが始まっている。

(テレビ新広島)