エスカレートするパワハラ “孤立”の構図

「娘は、亡くなってからもパワハラを受けたように感じました」

会見で父親は、涙をこらえながら声を震わせた。

2020年10月、宮城県立高校で働いていた女性教師が、勤務先での人間関係に悩み、みずから命を絶った。遺族の訴えを受け、県教育委員会は再調査を実施。2025年7月、検証報告書がまとまり、公表された。

報告書は「学校組織としての対応の遅れ」が女性教師の孤立と絶望を深めたと指摘した。

そこには、再発防止に向けた多くの提言が記されていたが、遺族が読み取ったのは、再発防止策にすら内在する「構造的な見落とし」だった。

止まらぬ加害行為と 徹底されなかった指導

亡くなった30代の女性教師は、当時59歳の男性教師による執拗な指導や否定的言動により、日常的に強いストレスを抱えていた。周囲の教員もその様子に気づいていたが、問題の解決は進まなかった。

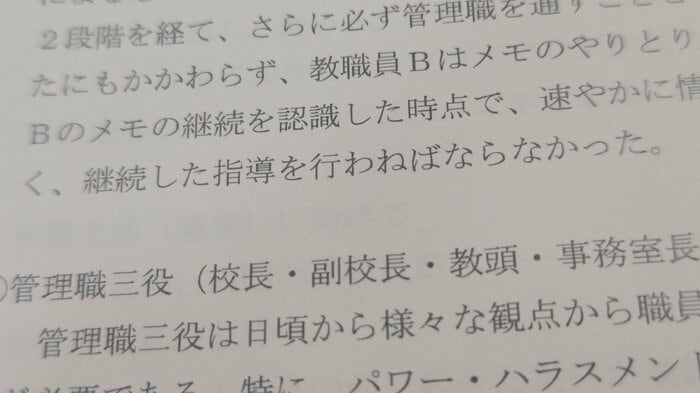

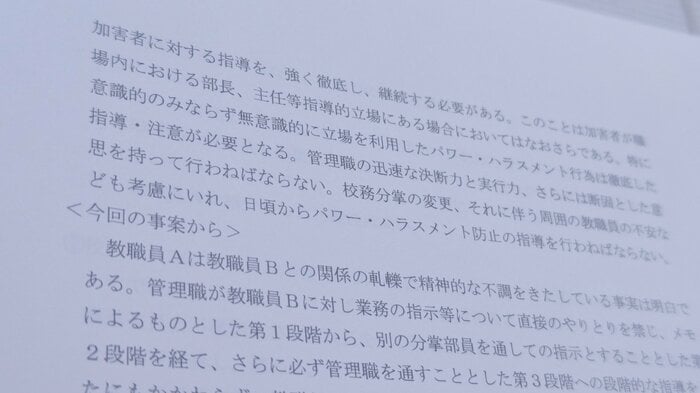

校内での対応は段階的に進んだ。管理職は男性教師に対して、まずは直接のやり取りを禁じ、メモを介した業務伝達に変更。それでも改善が見られず、間接的な伝達を経て、最終的には「必ず管理職を通す」指示にまで至った。

それでも、男性教師は女性教師に対して“メモでのパワハラ”を続けた。

「これから仕事は一切お願いしません。部会にも出ないでください」

女性教師は机上に一方的に置かれたこのメモを読んだ数日後、自宅で遺体となって発見された。

報告書は、管理職が男性教師の違反を「認識していたにもかかわらず、厳しく指導しなかった」と明記する。女性教師の心身の不調は深刻化し、勤務中に涙を流すことも増えていった。だが、管理職はこの異変を“本人の精神的不調”として矮小化し、状況を根本から見直そうとはしなかった。

「強く、継続した指導を行う必要があった」

「男性教師に対して毅然とした措置を講じていれば、事態は違っていた可能性がある」

その一文は、すでに取り返しのつかない結果を前にして、あまりにも遅すぎる“反省”だった。

管理職の沈黙 組織の歯車はなぜ止まらなかったのか

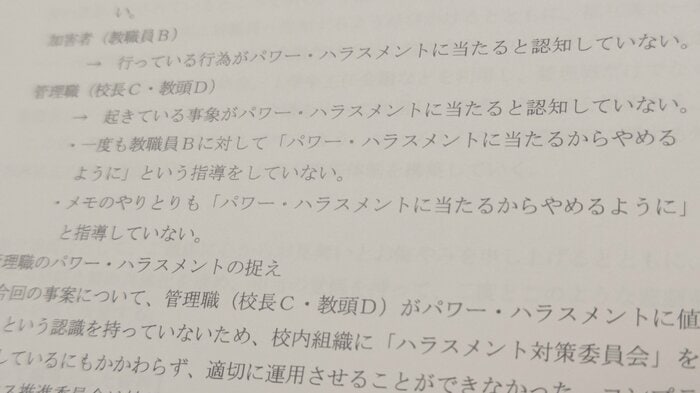

校内には「ハラスメント対策委員会」が設置されていた。しかし報告書は、その機関が機能しなかった理由をこう記す。

・委員会の構成が校長・教頭ら管理職中心であり、校長の意志に強く左右される体制だったこと

・管理職自身が「これはパワハラではない」と認識していたこと

・加害者の男性教師にも、被害者の女性教師にも、そして管理職にも「パワハラの自覚」がなかったと評価されたこと

だが遺族はこの見解に強く反論する。

「パワハラの自覚がなかったのではなく、“なかったことにされた”のではないか」

実際、校長・教頭が家庭訪問の内容を遺族に「秘密にしてほしい」と頼んだという。

父親:

コンプライアンス体制が“機能しなかった”のではなく、“機能させなかった”のではないかと思えてなりません

家族への連絡も遅れ

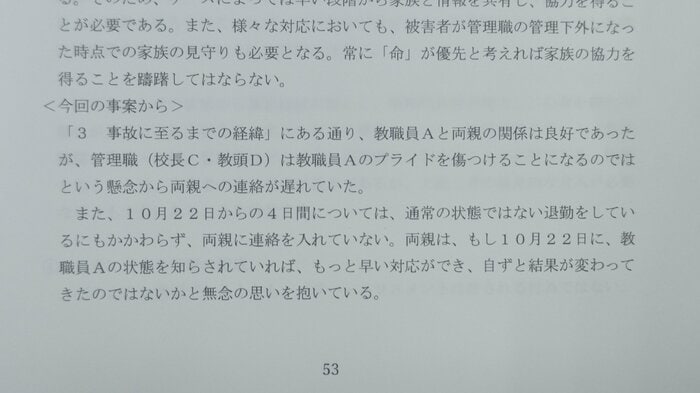

報告書は、女性教師が最終的に命を絶った10月末の状況についても、管理職の対応の不備を強調している。10月22日からの4日間、女性教師は「通常ではない退勤」を繰り返していたが、校長・教頭はその異変を把握しながらも、家族への連絡を取っていなかった。

女性教師と両親の関係は良好だった。報告書には「家族と協力していれば、結果が変わっていたかもしれない」との遺族の無念が記されている。管理職は「プライドを傷つけるかもしれない」と配慮したつもりだったが、その「配慮」が命を守る決断を先送りさせた。

「娘は亡くなってからもパワハラを受けた」報告書に刻まれた二重の苦しみ

女性教師は大学で日本史を学び、地理の教員として教育現場に立った。生徒思いで、常に「より良い授業」を模索していた。JICAの研修に参加し、タンザニアでの実地研修も経験。未来に向けた希望を抱いていた。

母親:

やりたいことがたくさんあり、ああしたい、こうしたいって、いつも明るく話していたんです

そんな女性教師が、学校で泣き崩れるようになり、ついには命を絶った。

父親:

前向きに生きていた娘が、なぜこんなことになったのか。今でも“帰ってきてほしい”という思いは変わりません

初めに県から提示された報告書では、加害者本人への聞き取りの目的を「ご遺族への報告書作成のため」としていた。

「真相を解明するためではなかった、というのは非常に悲しい姿勢です。娘は亡くなってからもパワハラを受けたように感じました」

再発防止策が問う“組織の責任”

報告書には多くの再発防止策が盛り込まれた。管理職向けのハラスメント研修、職場チェック体制の強化、相談窓口の周知…。しかし、いずれも“制度の網を強化する”に留まっている。

一方で、報告書自身がこう指摘する。

どのような状況であろうとも、パワーハラスメントは許される行為ではない。加害者に対する指導を、強く徹底し、継続する必要がある。管理職の迅速な決断力と実行力、さらには断固とした意思をもって行わねばならない

本来、男性教師のパワハラ行為を早期に止めることは、組織として可能だったはずだ。だが、女性教師の訴えは軽視され、問題の深刻さは共有されず、責任の所在は曖昧にされた。

報告書は、職場における“気づき”と“行動”の欠如が、最悪の結末を招いたと結論づけている。

二度と、同じ悲劇を繰り返さないで

娘を亡くした母親は最後にこう語った。

「若い先生たちが、楽しく、安心して働ける職場にしてほしい。それが、娘の願いだったと思います」

制度だけでは救えない命がある。教室の外で、見過ごされ、声を上げられなかった“助けを求めるサイン”に、誰が気づき、どう動けるか。

その覚悟が、いま組織全体に問われている。

仙台放送