終戦の年、1945年の7月10日に、仙台市中心部を襲った仙台空襲。9歳の時に仙台空襲に遭った人が当時の記憶をもとに1枚の絵を描いた。焼夷弾から逃げている時に目にした、脳裏に焼き付いて離れない光景だ。

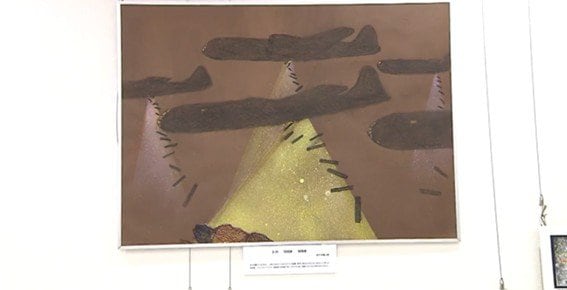

戦災復興展に展示された絵画

2024年に仙台市青葉区の戦災復興記念館で開かれた戦災復興展に、1枚の絵が展示されていた。

黒く塗りつぶされた大きな爆撃機が、照明弾で昼間のように照らされた仙台の街に無数の焼夷弾を落としている。

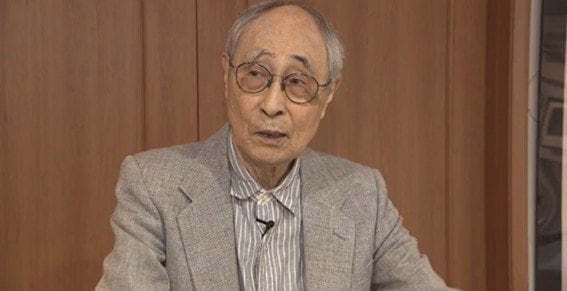

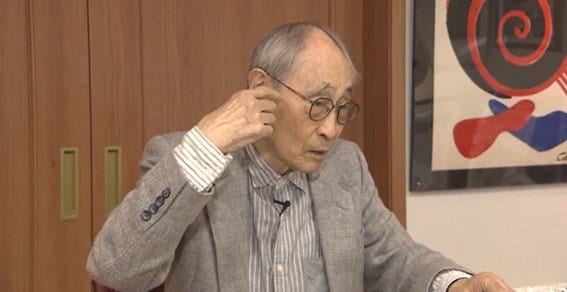

佐々木健二郎さん:

ここらへんバーっと明るくなるんだよね。落とすところ。

風でく~と焼夷弾が流れていくんですよ。

描いたのは、仙台市青葉区に住む画家の佐々木健二郎さん。9歳の時に仙台空襲に遭った。

1945年7月10日未明、佐々木さんは現在の仙台市青葉区国分町近くにあった自宅で寝ていたところ、爆撃と空襲警報の音で目を覚ました。

佐々木健二郎さん:

起こされてうちの庭に作った防空壕に入った。焼夷弾がバラバラその辺に落ちだして、とにかく逃げろって父が防空壕から引っ張り出した。とにかく評定河原の方に逃げろーって。

家族で庭の防空壕に一旦入ったものの、このままでは窒息してしまうと危険を感じた父親の判断で、防空壕を出て2人の姉に手を引かれながら広瀬川の河川敷に向かった。

佐々木健二郎さん:

火のないところに飛び移るようにしながら、姉2人と必死になって暗がりに逃げた。

脳裏に焼き付いて離れない「死の瞬間」

空から無数に降り注ぐ焼夷弾から必死に逃げ佐々木さんたち一家は、かろうじて助かった。

佐々木さんが描いたのは、そうして逃げた中で見た光景。今でも、脳裏に焼き付いている。

佐々木健二郎さん:

ここに照明当たってここに女の人。照明弾で昼間よりバーっと明るくなるんですよ。

照明弾で昼間のように明るく照らされた地上に無数に落ちてくる焼夷弾。その1つが女の子に当たり発火する。

佐々木健二郎さん:

耳によみがえって来るわけね、あの声、いまだに、すごいですよ、これは。

お母さん!っていう声ね。女の子倒れて。目に浮かんでくるから本当に困るのね。

空襲を研究する人の声で初めて空襲を絵に

佐々木さんは、画家としてこれまで様々な絵を描いてきたが、自身の空襲体験を描いたのは、実は今回が初めて。

佐々木健二郎さん:

こういうのあんまり描きたくないからね。思い出すし。

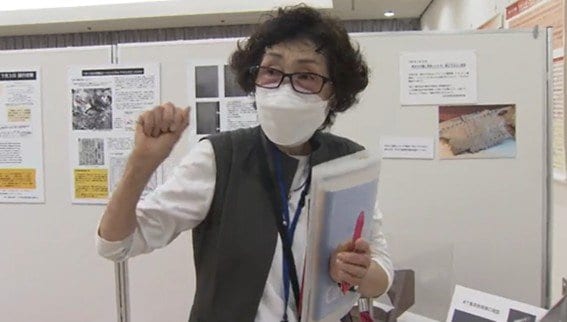

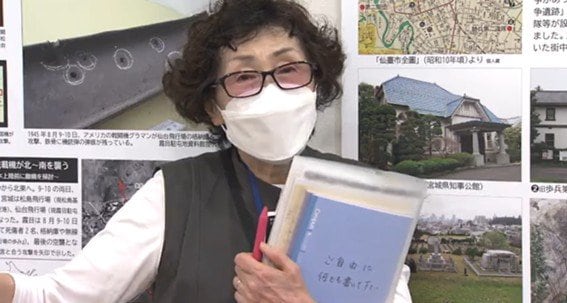

壮絶な経験をあえて描いてこなかった佐々木さんを後押ししたのが、仙台・空襲研究会の代表、新妻博子さんだ。

仙台・空襲研究会新妻博子代表:

仙台はあんまり空襲を体験した方が描いた絵はないので、本当に貴重な絵でして。

新妻さんは、仙台空襲を調査し記録に残すなかで、画家である佐々木さんに記憶を絵として残すことを勧めた。

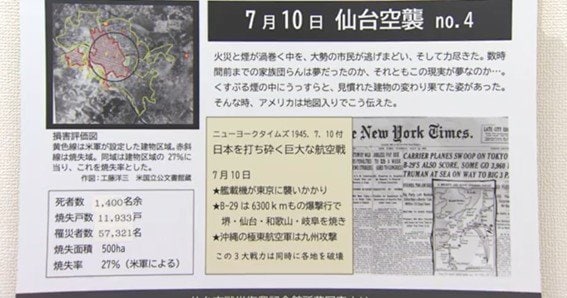

新妻さんは、アメリカ軍の資料を分析し、当時何があったかを調べることにも力を注いでいる。

仙台・空襲研究会新妻博子代表:

パネルの左上、黒い囲みがありますけど、もとになった米軍資料なんです。

攻撃した側のデータなので、正確な攻撃時間とか何を落としたかっていうこともちゃんと書いてある。

アメリカ政府が公開している当時の資料を取り寄せ、客観的なデータと証言などを照らし合わせながら攻撃の意図を読み解いていく。

仙台・空襲研究会新妻博子代表:

一番なのは攻撃意図ですよね、なんのために落としたのか。

やはり市民としては一番知りたいところでして、それをセットで後世に伝えたいという思いでずっと調査をしてきた。

仙台は甚大な被害がでた7月10日の前後、約半年間にわたり攻撃を受けている。

このうち7月3日にあった現在の太白区三神峯周辺への爆撃が、別の地方での主な任務の傍らで行なわれたものだったことを、新妻さんたちは突き止めた。

「戦争はつながっている」「二度とあってはならない」

活動の原動力をこう話す。

仙台・空襲研究会新妻博子代表:

戦争と遠いと思っている若い世代とか、そういう人たちが「戦争は自分と関係ない」じゃなくて、おじいちゃんのおじいちゃんとか、つながっているんだということを実感してもらえる場になれるといいなと思っている。

戦争は私たちが生きている「今」に繋がっている。

あの日の体験を絵にした佐々木健二郎さんの鮮明な記憶も、そのことを私たちに思い出させる。

佐々木健二郎さん:

今でも涙が出るんです。こんな女の子が、お母さーんって死ぬんですよ。今も夢に出てくる。

二度とあってはならないということですよね。

仙台放送