カメラマンがファインダー越しに見た1995年は、歴史の分岐点だった。阪神・淡路大震災、地下鉄サリン事件…など日本社会を揺るがす出来事が相次いだこの年。カメラマンたちはレンズを通して、“時代の転換点”を捉え続けた。

単なる「時代の記録者」としてではなく、「時間と空間を切り取る職人」としてカメラを担ぎ、日本だけではなく、世界各地で起きる出来事に立ち会ったカメラマンたちの記録をここに残す。

阪神・淡路大震災のちょうど1年前に起きた地震

1995年1月17日午前5時46分。兵庫県南部を震源とするマグニチュード7.3の直下型地震が発生した。戦後最大の災害となった阪神・淡路大震災だ。死者6434人、負傷者43792人という甚大な被害をもたらした。

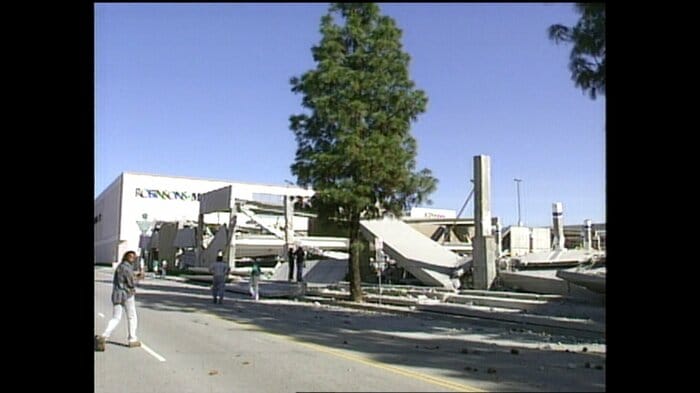

偶然とも言えることに、ちょうど1年前の1994年1月17日、アメリカ・ロサンゼルス近郊のノースリッジを震源とするマグニチュード6.7の地震が発生していた。死者57人、負傷者約5400人の被害となったこの地震は、「ノースリッジ地震」と呼ばれている。

「日本には起きないだろうと…しっかり報道していなかった記憶」

報道カメラマンの髙橋恒雄は現地に派遣された一人だった。そして1年後、彼は阪神・淡路大震災の現場でも、カメラマンとして取材をすることになる。

「知らせが入ったのは朝の3時から4時頃でした。その日は夜勤で、前日から会社にいたのですが、デスクから『ロサンゼルスへすぐに飛んでくれ』と指示がありました。成田空港で安藤優子キャスターと合流して、そのままロサンゼルスに飛びました」

髙橋は政治、経済から事件事故まで、日々のニュースの取材に追われる毎日を送っていた。そんな彼に突然舞い込んだロサンゼルス行きの指示。現場に到着すると、想像を超える光景が広がっていた。

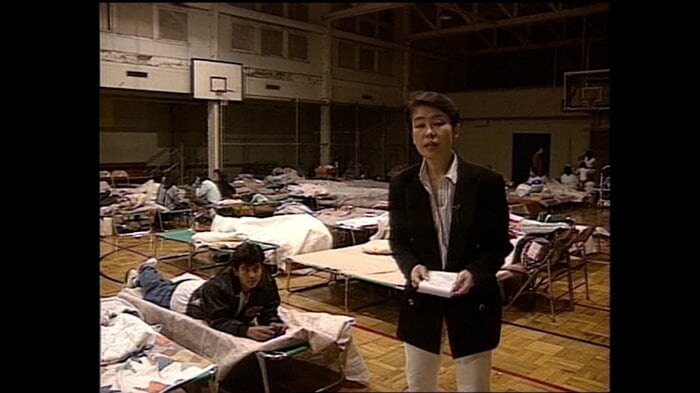

「空港自体は無事で着陸できましたが、ノースリッジの方に近づくほど、建物や高速道路が崩壊している状況でした。安藤さんとは主に、避難民の方々に色々な話を聞くという取材を行いました」

髙橋が目にしたのは、日本では見たことのない光景だった。髙橋には幼少期に経験した地震の記憶があった。

「私は新潟出身で、小学校1年生の時に新潟地震がありました。市内のビルが壊れたというニュースは知っていましたが、実際に目にするのは初めてでした。建物が壊れる現場と、そこから生じる避難者の数の多さに驚きました。初めて見た光景でした」

1964年6月16日に発生したマグニチュード7.5の新潟地震。この地震では、新潟市を中心に死者26人、全壊家屋1960棟という被害が出た。日本では初めて、大規模な液状化現象が確認され、新潟市内は地盤の液状化により、鉄筋コンクリート造の建物が傾いたり沈下したりする被害が相次いだ。

「ライフライン」という言葉

「ノースリッジ地震」の取材中、髙橋は当時の日本ではあまり一般的ではなかった「ライフライン」という言葉を安藤キャスターが中継で使ったことを記憶している。

安藤キャスターは「ロサンゼルスを襲ったこの地震は地震国の日本にとっても他人事ではありません。生命線と言われるライフライン、水道、ガス、電気が一斉に止まってしまいました」と伝えた。

「現地で安藤さんが『ライフライン』という言葉を使うのを聞き、被災した方々にとって、それがどれほど重要なものかを理解しました。それまでは単に電気・ガス・水道という言い方しかしていませんでしたが、それが『命を守る生命線』だという意味を理解しました」

「被災後に水道やガスなど生活に必要なものが途絶えてしまう状況を現地で見て、救援活動がいかに難しいかを実感しました。避難民は比較的元気そうでしたが、ライフラインをどう復旧させるかという課題は、当時はまだ見通しが立たず、今後どうなっていくのだろうという不安がありました」

「日本では多分起きないんだろうという認識の方が強かったと思いますね。でも、実際1年後に規模の大きい阪神・淡路大震災が起きて、ノースリッジ地震を検証するというのが出来ていなかった」

まさに「ライフライン」の寸断が日本でも起きた。災害報道は記録にとどまらず、「備え」に繋がるということを髙橋は身をもって知った。

災害報道における被災者への配慮

ロサンゼルス近郊で発生した「ノースリッジ地震」からちょうど1年後、日本は阪神・淡路大震災に見舞われた。髙橋は震災から2週間後に現地入りし、避難民のインタビュー取材を中心に行った。2つの地震の取材を通じて、災害報道における被災者への配慮の重要性を痛感した。

「ロサンゼルスで取材した時と日本の避難民を取材した時の違いを感じました。ロサンゼルスでは比較的話したがる人が多かったのですが、日本の場合は明るく話す人は、ほとんどいませんでした」

「色々な災害取材を経験する中で、インタビューされる側の立場に立って考えることの重要性を学びました。被災して疲れ切っている人たちに、何度も同じ質問を繰り返すことの負担を考えるべきだと思います。他社に勝ちたいとか、少しでも多くの声や映像を撮りたいという気持ちは、当然理解できます。しかし、被災されている方々への配慮をもう少し持ちながら取材すべきだと思いました」

約30年の時間が経った今、髙橋は災害報道の本質についてこう語る。

「より早く、より正確な情報を伝えることはとても重要ですが、現場にいる人々がどのような思いでいるのかを念頭に置きながら取材することも大切です。つまり、気配りをしながら取材することが重要だと思います」

「二つの大震災を取材して学んだことは、被災者の心情に寄り添うことの大切さです。特に阪神・淡路大震災では、避難所でのインタビューを通じて、被災者の方々の心の傷の深さを感じました。報道する側の都合だけでなく、報道される側の気持ちを考えることが、災害報道には不可欠だと思います」

1995年から30年。災害報道の在り方は多少なりとも変化したのかもしれないが、カメラマンが担う責任は、今も変わらず重い。髙橋の証言は、災害報道の歴史の中で、重要な一ページを刻んでいる。

「ロサンゼルス地震と阪神・淡路大震災の経験から学んだ最も重要な教訓は、災害は必ず起きるということです。そして、その時に何が最も必要とされるのかを事前に考え、備えておくことの大切さです。報道カメラマンはこれからも災害の記録を残していく使命があると思います」

激動の1995年を記録したカメラマンたちが語る歴史の瞬間「カメラマンが捉えた1995」

・5月18日(日)18時00分〜19時55分

・BSフジで4K放送