カメラマンがファインダー越しに見た1995年は、歴史の分岐点だった。阪神・淡路大震災、地下鉄サリン事件…など日本社会を揺るがす出来事が相次いだこの年。カメラマンたちはレンズを通して、“時代の転換点”を捉え続けた。

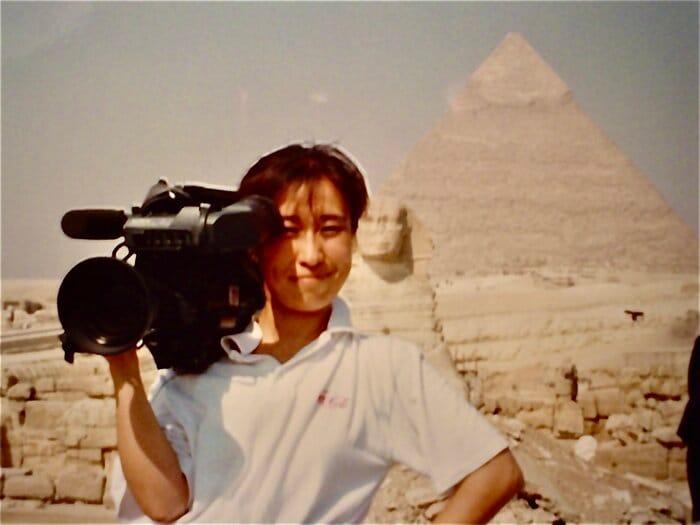

単なる「時代の記録者」としてではなく、「時間と空間を切り取る職人」としてカメラを担ぎ、日本だけではなく、世界各地で起きる出来事に立ち会ったカメラマンたちの記録をここに残す。

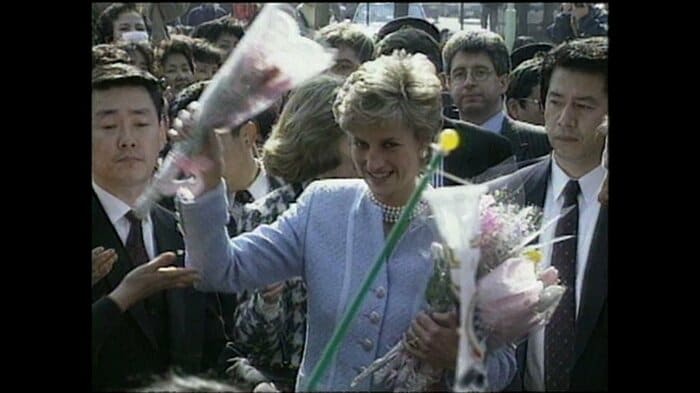

日本を熱狂させた“ダイアナフィーバー”

1995年2月、イギリス・ダイアナ元皇太子妃の来日は日本中を熱狂させた。フジテレビ報道局の齋藤修元カメラマンは、当時の様子をこう振り返る。

「とにかく人が多くて、アイドルのコンサートかと思うぐらいの熱狂ぶりでした。当時新人カメラマンだったので、こんなに人が多い中で、ちゃんとダイアナさんの姿を撮ることができるのか、非常に不安でした」

想定された停車位置よりも遥か先で車から降り、歩いて訪問先に入ったダイアナ元妃。

「サービス精神で降りて歩いてくれたのかなと思います。パパラッチに追いかけられ、カメラの存在が嫌だったはずなのに、きちんとカメラの前に姿を現し、マスコミに対応してくれる。その人間の大きさ、優しさが非常に感じられました」

人々を魅了したのは、ダイアナ元妃の人間性だった。

「にじみ出る優しさや、いわゆるダイアナスマイルと言われる、はにかんだ笑み。そういったものが、日本人の心を掴んだのだと思います」

この来日が結果的に最後の来日となった。

1997年8月31日。フランス・パリで交通事故に巻き込まれ、36歳の若さで帰らぬ人となった。

齋藤は、ダイアナ元妃の葬儀を取材するために、イギリス・ロンドンへと向かった。

「バッキンガム宮殿周辺に手向けられる花の量に圧倒されました。世界中が悲しんだ事故だったのだと実感しました」

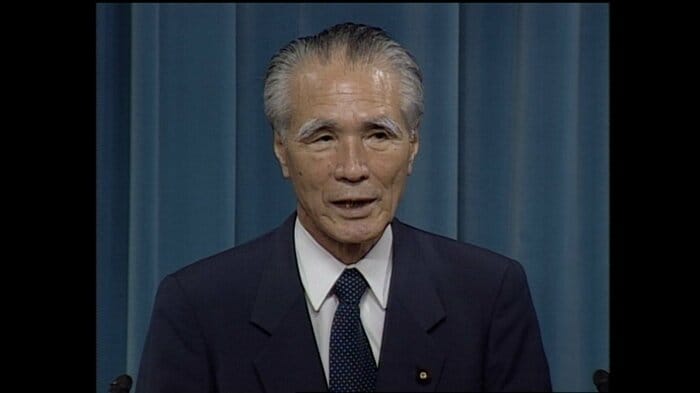

「村山談話」が戦後外交の転換点に

1995年8月15日には、いわゆる「村山談話」が発表された。

日本の戦争責任を認め、アジア諸国に対する謝罪の意を表明したこの談話は、日本の戦後外交の転換点となった。

「アジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えました。ここにあらためて痛切な反省の意を表し、心からのお詫びの気持ちを表明いたします」

同時に、核兵器の廃絶についても言及。

「わが国は、唯一の被爆国としての体験を踏まえて、核兵器の究極の廃絶を目指し、核不拡散体制の強化など、国際的な軍縮を積極的に推進していくことが肝要であります」

この談話から1ヶ月も経たないうちに、フランスは南太平洋で核実験を強行。これは村山談話の精神に反するものであり、国際社会から反発を招いた。

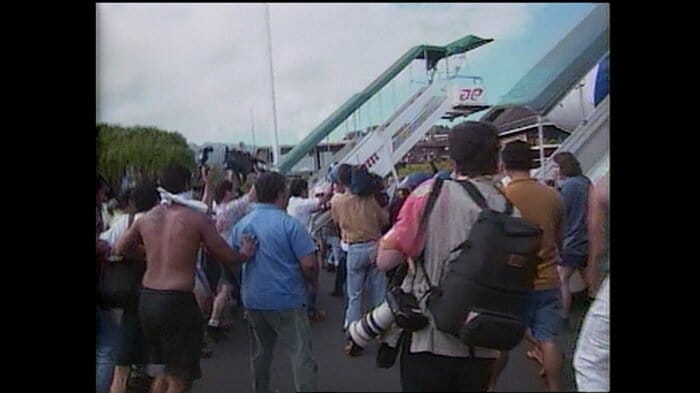

核実験への抗議で一部が暴徒化

フランス領ポリネシアのタヒチ島で、核実験の取材を担当した齋藤は、現地での緊張感を語る。

「色んな核実験反対の団体が来て、反核のデモを行うのですが、時間が経つにつれて、一部が暴徒化するのです。暴動の取材は、非常に恐怖心を覚えました」

催涙ガスが飛び交い、石が投げられる中での撮影だった。

「どこから何が飛んでくるかわからない。避けようにも避けられない。ただ撮らなければならないので前に行かなければならない。非常に怖さを覚えながら撮りました」

物理的な危険だけでなく、報道の公平性も常に意識していた。

「デモ行進だったら一緒に行進して撮影すると、まるで自分がデモに参加しているようになってしまう。暴動も同じで、どちらか片方から撮っていると、そちら側よりの映像になってしまう。中立的な立場、場所というのが非常に重要でした」

初めての暴動取材で齋藤が学んだのは、「現場の声をしっかり伝える」という報道の本質だった。

「世界中から来ている反核団体、核実験反対の方々の声をしっかり伝えるというのが、報道の使命でした。それは映像で伝える意味が非常にあったと思います」

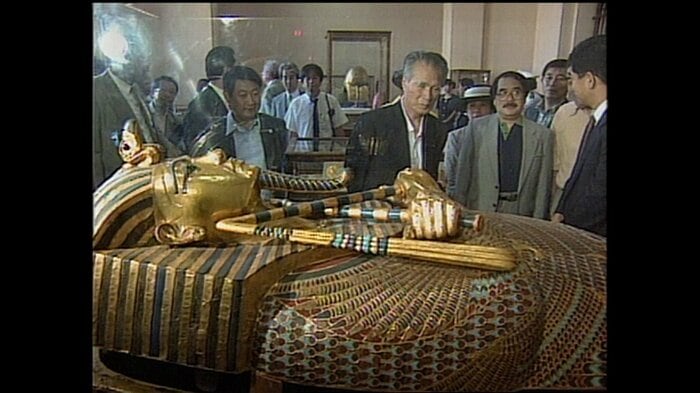

和平への道筋探るも…村山首相が中東訪問

同じ時期、当時の村山富市首相は、中東を訪問していた。

この取材に同行したのが、フジテレビ報道局の太田カメラマンだった。

村山首相の印象的なエピソードを交えながら、当時の取材を振り返った。

「良いおじいちゃんという印象でした。サウジアラビアは女性が働かないで家に大切にされている国だったので、私がアバヤ(イスラム圏の女性が着用する黒い衣装)を着たままカメラを担いで走り回っていたのを見て、『サウジアラビアにも元気に走り回っている女性がいたと思ったら君だった』と言われました」

パレスチナではアラファト議長も撮影。太田はレンズ越しに見た、意外な一面を明かした。

「ガザ地区でアラファト議長と村山総理が歩いてくるところを正面で撮っていたら、私のことを見てニコッとしてくれて。意外と人間らしいという、身近な面も持っているんだなと思いました」

村山首相は、イスラエルでラビン首相とも会談し、中東和平への道筋を探った。しかし11月、ラビン首相は暗殺される。

「やっぱりそういう不安定な情勢の国に行ってきたんだなって、帰ってきてから怖くなったというか」

カメラを通して撮影した人物が、突然この世を去るという経験は、カメラマンとして特有の感覚だろう。「やっぱりレンズを通して撮影した方が亡くなるっていうのはショックです」と太田は振り返る。

「時間と空間を切り取る職人」

報道カメラマンという仕事を一言で表すと何か。この問いに、齋藤は「時間と空間を切り取る職人」と答える。

「例えば今日、東京で雪の予報が出ているとして、カメラマンは、雪を撮るというテーマの中で、自分の感性で自分が決めた場所を切り取って、それを撮影して記録に残します。それが何年後、何十年後、都内で大雪だった時に、映像として残るわけです」

報道カメラマンの価値は、単に何かを写すことではなく、自分の経験と感性、人生観を通して切り取った時間と空間にある。スマートフォンやSNSの時代に、誰もが映像を撮影出来るようになった今でも、プロの報道カメラマンの存在意義は変わらないと話す。

「映っているものと『撮る』というのは全然違うものです。衝撃映像やその瞬間しか撮られていない映像はもちろん貴重ですが、カメラマンの意思で撮ったものは全然違います」

「プロの経験を積んで、下積みを積んで、研修を受けてやっとカメラマンになれた。そういったプロのカメラマンが撮った映像は違うし、地に足のついた報道はテレビしかできない」

太田も同様の考えだ。

「見てわかること、誰もが見てわかることっていうのは、もう携帯電話でも何でも撮れると思うんですけど、報道のカメラマンっていうのは映像で見えてない部分、その現場で見えてない部分まで、ちゃんと取材してから撮影してると思う」

現場で得られる五感の全てを活用し、単に映像を撮るだけでない。それが太田の考える報道カメラマンの本質である。

「やっぱり五感を使えと言うか、においだけは伝えられないって言いますけど、それも別にレポートしたっていいと思いますし、映像撮るだけが仕事じゃない」

「報道」の世界を離れ新たな挑戦

太田は現在、報道の世界を離れ、茨城音楽専門学校の校長として、音楽療法士の育成に携わっている。

「普段は、お子さんの領域が多いんですけども、まだ発語がないお子さんが、言葉を喋ったりとか階段が登れない、階段を交互に足が出ないっていう子を音楽療法で訓練して、お母様から階段をスムーズに上がれるようになりましたとか、その結果が出た時、やっていて良かったな」

興味深いことに、太田はカメラマン時代の経験が、現在の仕事に活かされていると言う。

「観察力。やっぱりクライアントの方のことを細かく観察しないと成り立たない仕事で、ほとんど私は楽譜を見ないで、弾きながらクライアントを見ている形なので、よく観察するとか細かいところに気づくのはカメラマンやっていたからなのかな」

「1995年」という特別な年

太田にとって「1995年」は、極めて濃密な1年間だった。前半は日本国内で様々な事件などの取材にあたり、後半は海外での取材を通じて日本という国の位置づけを客観的に見つめる機会となった。

「1月に阪神・淡路大震災があって、3月に地下鉄サリン事件があって、オウム真理教の一連の取材があって、9月に総理同行取材に行ったのですが、この年の後半は世界から日本を見たという感じで、日本っていうのは文化も全く違う国から注目されているんだなっていうのを感じたので、1995年っていうのは自分にとって、ものすごくなんか濃い年だった」

テレビメディアのあり方についても、太田は現場経験者ならではの視点を持っている。

「やっぱり何かが起こると仕方ないと思うんですが、全部各局横並びで、それ以上の情報がないなら、他の伝えるべきニュースやればいいのに、同じのばかりを視聴者は見たい訳じゃないっていうのを、今になって思います」

一つの事件に報道が集中する日本のメディアのあり方に疑問を呈した太田。また、災害報道の経験から、見落とされがちな被災地についても言及した。

「東日本大震災の時に思ったのですが、私も茨城に住んでいて、東北のことは津波で被害がいっぱい出ていたんですが、茨城県の大洗とか北茨城も結構被害が出ていて、この辺のことって、ニュースであまりやってくれないよねって、地元の方がおっしゃってた」

“報道の限界”を自覚しつつも、現場の声をより適切に届けることが、より良い報道につながると示唆している。

「現場にいるカメラマンがディレクションしたら、現場で見ているカメラマンの風景っていうのがもっと取り入れられるのかな」

1995年から30年が経過した今、私たちの社会は大きく変容した。ただ、報道カメラマンが、社会で起きた出来事や人々の営みを記録し、伝えるという基本的な使命は変わっていない。

太田は今、報道の世界を離れ、音楽の力で人々の成長を支える仕事に携わっている。しかし、彼女がカメラマンとして培った観察力や視点は、今の仕事にも確実に活かされている。報道カメラマンというプロフェッショナルが持つ特別な視点や感性は、単なる技術ではなく、社会の出来事を理解し、伝えるための重要な資質なのかもしれない。

齋藤にとって「1995年」は、報道カメラマンとしてのキャリアの初期に、歴史的な瞬間を捉える機会に恵まれた特別な年だった。

「阪神淡路大震災も行きましたし、地下鉄サリン、それこそダイアナ妃来日と、今思っただけでも本当に色んなことがあった。節目の年だったのかもしれません」

30年近く経った今も、報道カメラマンたちが切り取った1995年の映像は、私たちに多くのことを語りかける。それは単なる過去の記録ではなく、時代の空気や人々の感情、社会の転換点を捉えた歴史的なメッセージとなっているのだ。

激動の1995年を記録したカメラマンたちが語る歴史の瞬間「カメラマンが捉えた1995」

・5月18日(日)18時00分〜19時55分

・BSフジで4K放送