秋田・大潟村で畜産を学ぶ大学生がオリジナルブランド牛の飼育に挑戦している。その拠点となる牛舎が火災に見舞われるという試練を乗り越え、牛たちに愛情を注ぐ学生たちの姿を追った。

“資源循環型”で短角牛を飼育

大潟村にある秋田県立大学のアグリイノベーション教育研究センター。

センターの広大な敷地の一角に牛舎がある。

県立大学では、厳しい寒さに強く、赤身中心のヘルシーな肉が特徴の短角牛など58頭の牛を飼育していて、3年生と4年生の学生が日々牛と向き合っている。

この日は、卒業を目前に控えた4年生の佐藤凜さんと3年生の嶋野いおりさんが世話に励んでいた。

佐藤さんは「牛たちが本当にかわいくて、食べている時の音が結構いい。癒やしの音です」と笑顔を見せ、嶋野さんも「牛たちと毎日触れ合って、かわいくて充実している。楽しい」と話す。

ここで飼育されている牛は、大潟キャンパスで栽培された牧草やトウモロコシなどを食べ、排出したふんを堆肥にして餌の栽培に活用する「資源循環型」で育てられているのが特徴だ。

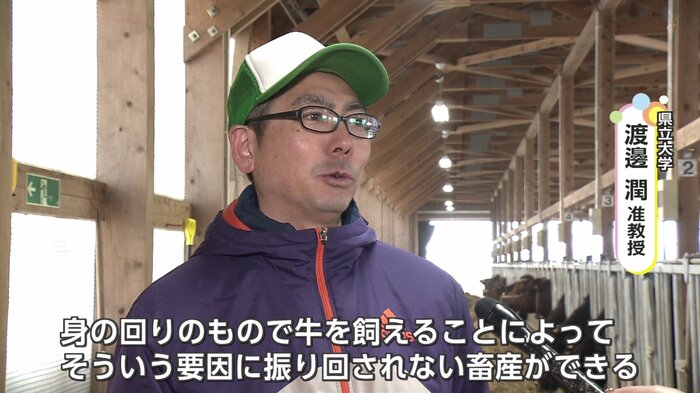

「資源循環型畜産」のメリットについて、牛の飼育を学ぶ学生を指導する渡邊潤准教授は「今は農家ではどうしようもできない要因で経営が苦しくなったり、飼料代が上がったりしている状況だが、身の回りのもので牛を飼えることによって、そういう要因に振り回されなくていい畜産ができる」と指摘する。

牛舎全焼 牛30頭死ぬ

学生たちが代々牛たちに愛情を注いできたが、3年前、試練に見舞われた。

火災で牛舎が全焼。当時飼育していた牛の半数以上にあたる30頭が死んだ。

渡邊准教授は「多くの牛がいなくなって本当につらかった。学生たちが学びたい気持ちを応援するのが大学の役割だったので、くよくよしていられないというか、学生のためにできることをしっかりしていかなければいけないと腹に力が入った」と当時を振り返る。

佐藤凛さん:

とてもつらくて悲しい出来事だった。それでも頑張って頭数を増やして前に前に進んでいるので、私もその気持ちを引き継いで愛情を込めて育てようと思った。

ブランド牛『がたべこ』誕生

悲しみを乗り越えて前へ進む学生たち。火災の翌年に牛舎が再建されると、生き残った21頭に加え、新たに短角牛10頭ほどを購入し、繁殖させて数を増やしてきた。

それと並行して、牛のブランド化を模索してきた。

こうして生まれたのが、県立大のオリジナルブランド牛『がたべこ』だ。大潟村の「がた」と、牛を意味する「べこ」から名付けられた。

がたべこは、牛舎に隣接する広大な放牧場で通常の和牛の倍以上の約2年をかけて放牧される。運動量が多いため脂肪が少なく、あっさりとした赤身本来のうまみを感じることができる。

ブランド名やロゴを決める際は意見を出し合うなど、学生たちは愛情込めて育てた『がたべこ』の売り出しに主体的に取り組んだ。

2024年12月には『がたべこ』のお披露目会が開かれ、秋田市の食肉卸業者・大門商店が運営する精肉店で販売されることも決まった。

嶋野さんは、自分たちが育てた牛を多くの人に食べてもらえることについて「うれしく感じている」と話し、「『がたべこ』を秋田県だけでなく、東北や全国の皆さんに届けられるように魅力を発信していくことと、飼養管理を頑張ろうという気持ちでいる」と意気込む。

資源循環型畜産で秋田の課題解決へ

秋田県立大学では、おいしい肉を届けることに加え、資源循環型の畜産を秋田が抱える課題の解決に生かしたいという思いを抱いている。

秋田県立大学・渡邉潤准教授:

秋田は人がどんどんいなくなっていて、土地が荒れてきている状況。私たちが研究してる放牧などを活用して土地を維持しながら、秋田の土地を無駄にすることなく、うまく県民にも畜産を活用してほしい。

学生たちの愛情がぎゅーっと詰まった『がたべこ』は、私たちのおなかを満たすだけでなく、秋田の未来を明るく照らす存在になるかもしれない。

(秋田テレビ)