東日本大震災から14年が経過し、岩手県内の災害公営住宅では心のケア支援事業が分岐点を迎えている。盛岡市の県営南青山アパートに併設された「青山コミュニティ番屋」は、住民の交流拠点として機能してきたが、2026年3月に事業終了が決定。住民たちは不安を抱えながらも、新たな復興の形を模索している。

交流拠点の事業が終了へ

盛岡市にある「県営南青山アパート」は、2021年に県内最後の災害公営住宅として完成した。

震災で家を失った人たちを中心に県内外から94世帯177人が入居している。

アパートの一角に併設されている住民のコミュニティー支援をしている青山コミュニティ番屋は、住民同士の交流を生み出す拠点だ。

イベントの企画や暮らしの相談のほか、自宅を定期的に訪問する見守り活動もしている。

市から委託を受けた「もりおか復興支援センター」の生活支援相談員5人が常駐し、住民に寄り添ってきた。

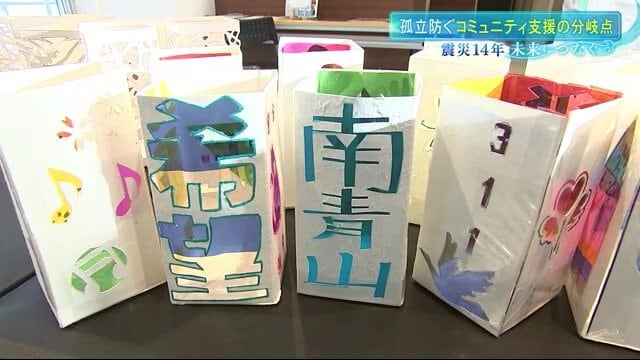

2月22日は東日本大震災の追悼行事で並べるための灯ろうの製作会を開催。参加した人たちは灯ろうを作りながら会話を楽しんでいた。

多くの交流を生み出してきた番屋の事業は2026年3月で終わることが決定している。

国が復興に重点的に取り組む「第2期復興・創生期間」が終わり、予算の確保が難しくなることが背景にある。

「まだまだ伴走支援が必要」

終了まであと1年。運営側はまだまだ必要性を感じている。

青山コミュニティ番屋生活支援相談員の藤澤久美子さんは、「震災から14年目迎えて、ようやく閉じ込めていた思いを語り出してくれる人もいる。まだまだ伴走支援が必要な人がいる」と話す。

暮らしを支えてきた番屋。

入居者の佐々順子さんは「何かあるとすぐ番屋さんを頼りにして、そういう生活をしてきたので、なくなると困るという人は私だけではなく、ほとんどだと思う」と危機感を覚えている。

釜石市出身の順子さんは夫の正弘さんと二人暮らし。震災で甥や友人を失い、おばが未だ行方不明のままだ。海のそばにあった家は津波で流された。

地元での再建を目指しながら仮設住宅を転々とする暮らしを続けていたが、4年前に南青山アパートへ引っ越してきた。

順子さんは「自分の身内を失くせば、忘れることはできない。本当に自分の人生が終わるまでやっぱり忘れることはできない」、夫の正弘さんは「色々な思いでここに住んでいる。私らだって最初は向こう(釜石)に戻ろうとしたから。だけど色々な事情があって、子どもや家族と相談し、結果的に盛岡に住もうと」と話す。

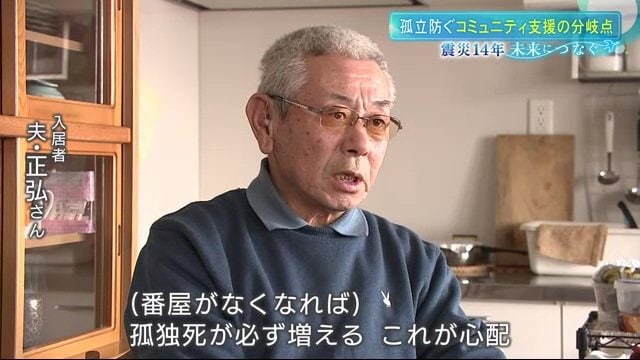

「孤独死が必ず増える」

各地から人が集まり、コミュニティーができていない中で番屋の存在は大きかったという。

夫の正弘さんは「引きこもりをなくすために一生懸命、番屋さんがイベントを開いて引き出してきた。出てこない人には例えば食事を(家に)持って行って食べさせた。行事をつくってくれた。(番屋がなくなれば)孤独死が必ず増える」と心配している。

アパートの住民をまとめる立場の人も不安を口にする。

南青山アパート会の高清水さゆり会長は「(震災から)14年経つが、ここができてまだ4年なので、今からという時に(番屋が)なくなると思うとがっくり。何か道がないかまだ考えているところ」と話す。

新たな支援の形を模索

アパート会では番屋がなくなったあとも住民の孤立を防いでいくために、それぞれの情報を把握するように努めている。

高清水さゆり会長は「みんなが参加できるような、もっともっとつながれるような何かを起こしていかないといけない。番屋さんと相談しながら色々なことを1年で考えながらやっていかなければならない」と住民の孤立防止に向けた取り組みを続ける決意を示す。

今後、住民の相談窓口は番屋から盛岡市へ移行することに決まっているが、住民の声を受け、番屋ではよりよい支援の形を模索している。

青山コミュニティ番屋生活支援相談員の藤澤久美子さんは「「『市の相談窓口にどうぞ』と言ってもハードルは高いので、どんな形でも見守りは続けられたらいい」と話す。

震災で家を失い「終の住処」として入居した災害公営住宅。コミュニティは住民同士で支え合い助け合う、次のステージへと進もうとしている。

(岩手めんこいテレビ)