2011年3月11日に発生した東日本大震災から14年。岩手県大船渡市で、今度は山林火災による被害が水産業界を直撃した。イサダ漁の遅れや養殖業への影響、水産加工会社の操業停止など、二重の被害を受けた人々は落胆しながらも、再び復興への歩みを始めている。震災の経験を胸に、地域の再建に向けて前を向こうとする関係者たちの姿を追った。

「獲らなければダメだよ」

沿岸に春を告げるイサダ漁、大船渡は県内一の水揚げを誇っている。

2025年は2月25日に解禁されたが、ようやく3月10日に水揚げが始まった。

水揚げが遅れた理由は山林火災だ。

漁船の航行が海水をくみ上げるヘリの妨げになることもあり、イサダ漁師たちは約2週間、休漁を余儀なくされた。

3月6日、大船渡市内で開かれたイサダ漁師らの会合では、「漁師なので獲らなければダメだよ。そうだけどそれ以前にその地域の人たちと一緒に生きていかねばならない」という声が上がった。

山林火災の発生以降、イサダやワカメの動きが止まったこともあり、大船渡市魚市場は異例と言えるほど水揚げする船がない状態が続いていた。

大船渡魚市場の佐藤光男専務は「被災している方々たくさんいるので水揚げは少なくずっと推移している。(本来と比べると)半分以下」と語った。

「水産物の成長に影響」

そして、ホタテなどの養殖が盛んな綾里地区では3月10日まで避難指示が続いた。

養殖ホタテの生産者で県漁業士会会長の佐々木淳さんは、避難指示による作業の遅れを懸念している。

「ホタテの稚貝の分散作業終わっていなかったのと、ワカメの間引き作業終わっていなかった。そうなると水産物の今後の成長に影響が大きい、水揚げにもつながらない状況がつらい」と話した。

14年前は津波による被害

漁業の停止は地元の水産加工会社にも影響している。

大船渡市の森下水産の森下航生社長は「今はワカメが搬入されてこないので、その代替としてイカの加工をしている」と話す。

例年は2月末から4月にかけてボイルワカメ約200トンを冷凍加工しているが、2025年はまだワカメの水揚げがほとんどなく、その生産ラインが3月9日までストップし収入の減少は避けられない。

森下水産は14年前にも災害に見舞われた。

当時社長だった森下幹生さんは、当時の状況をこう話していた。

「天井もこの仕切りも全部無くなって、足の踏み場もない、手をつけられない状況」(2011年8月取材)

東日本大震災による津波で本社工場・第二工場・冷蔵庫が全て被災し、被害額は約10億円に上った。

国の支援金などを受けて、4カ月後に生産を再開、一歩ずつ復興へ歩みを進め業績は震災前を上回るまでになった。

今度は山林火災…家が全焼

しかし、今回の火災で大きな被害が出た綾里地区。

社長の森下航生さんや父で会長の幹生さんが住んでいた家も全焼してしまった。

現在は急きょ借りたアパートでの生活を余儀なくされている。

森下航生社長は、「最初やっぱりすごくショックだったし、またもこんななのって感じだったが、ただ起こっていることはどうしようもないし事実だし、これを受け入れてまた前に進むしかない」と語った。

「この地域でどう生きていったら」

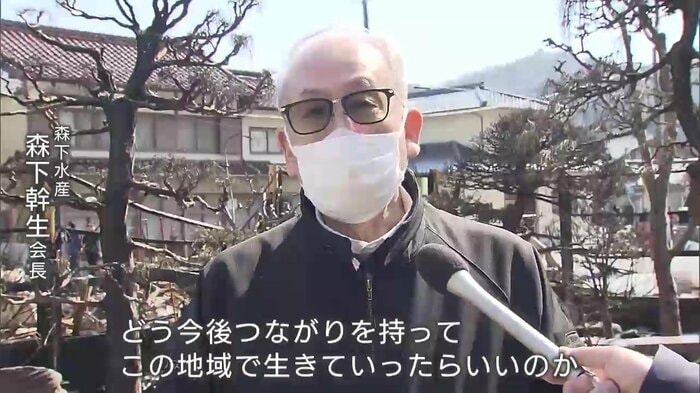

一方、会長の幹生さんは3月10日、避難指示解除に合わせて自宅を訪ねた。

変わり果てた我が家、思い出の品も含め全て焼け焦げてしまい、その場に立ち尽くしてしまった。

森下幹生会長は「歴代の船の色々な思いとか形見とか蔵に入っていたが、それが全部なくなった。どう今後つながりを持ってこの地域で生きていったらいいのか、ちょっと色々考えさせられる」と複雑な心境を吐露した。

従業員の一部は避難生活

今回の火災で工場では原材料が入ってこないほかにも一時は最大で従業員全体の1割に当たる15人ほどが避難生活をし、フル稼働できない状況が続いた。

従業員からは「本当にそこ(自宅)に住めるのかどうか行ってみないと分からないので心配です。仕事しながらそんなことを考えていた」と不安の声が聞かれた。

従業員の生活や精神面に配慮して、森下水産では午後5時までの勤務時間を1時間短縮する措置を取ってきた。

森下航生社長は「(心のケアの一環で)考えたことは、早く日常を取り戻すということで、まず一歩一歩自分にできることをやっていく」と話す。

その一方、森下水産では多くの人が被災した地域を少しでも支援しようと、取引先から届いた缶詰やジュースなどの物資・約110ケースを市に寄付した。

復興への貢献を誓う

未曽有の震災に続く大規模な山林火災。

森下航生社長は「東日本大震災を乗り越えた経験もあるし、その当時の経験をもとに、この地域の復興・再建に貢献できればと」と、今は14年前の体験を胸に再出発するしかないと決意を語った。

大船渡の主要産業・水産業に関わる人たちは落胆や不安を抱えながらも再び自らを鼓舞しようとしている。

(岩手めんこいテレビ)