「めっちゃマイペース。あんまりパニックになっているところを見たことがない」とゼミ生は話すが、壷井は「締め切り直前までやらないとか、意外とそうなんです。でも試合の時はハラハラです」と苦笑した。

教授も壷井の性格を理解しているようだが、「(研究が)自分の競技ということもあり、考察はかなりしっかりしていて、自分の頭で考えている」こと、そして研究熱心な点を評価していた。

現在大学4年生の壷井は、2026年に行われるミラノ・コルティナダンペッツォ五輪を目指しているため、卒業はせず、来年は1年休学する予定だという。そのため、いまの時点で卒論を提出する義務はないそうだが、壷井は忙しい年末に一度、提出しているとのこと。

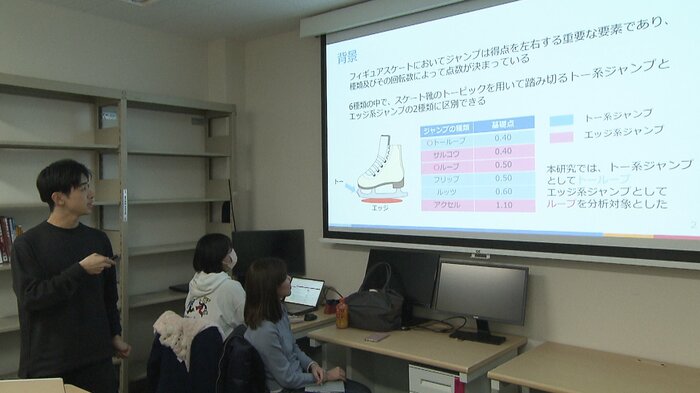

そんな壷井の卒論のテーマは「フィギュアスケートのジャンプにおける筋活動の研究」。

エッジ系のジャンプとトゥ系のジャンプの違いで、踏み切り時の右足の筋活動パターンがどう変わるか、といったことだという。教授からしても難易度が高い研究テーマだったそうだ。

競技を論理的に分析できる強み

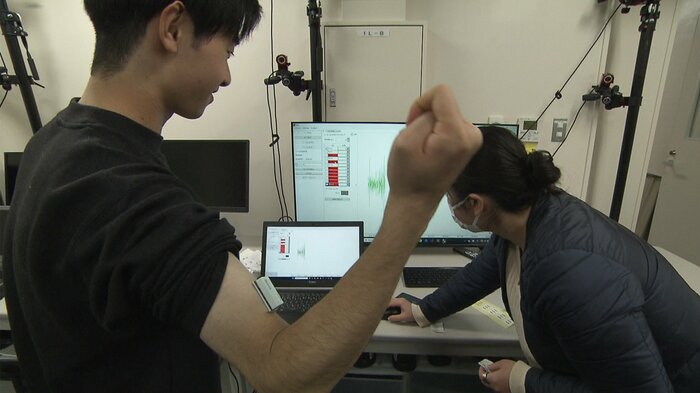

時には自らも被験者となりジャンプの動きを研究するという壷井は、自分のフィギュアスケートをこう分析する。

「自分もデータを取っていろいろジャンプの分析に使ったんですけど、僕のジャンプは股関節を伸ばして跳ぶというよりは、膝を伸ばす力を多く使って跳んでいるという特徴がある。その跳び方だからこそ、習得者が少ないサルコウが安定して跳べている」

壷井の強みはフィギュアスケートを論理的に語れるところだが、まだまだ研究を生かし切れていない部分もあるため、「自分のために生かせたらと思うこともあるけど、自分よりもっと下の世代に何かいい研究結果を残したいと思う」と話す。

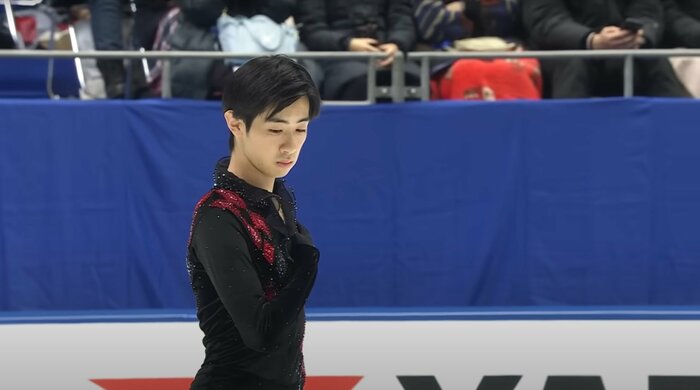

表現者としてのスケーターと、研究者としてのスケーター。

そんな壷井にとってのフィギュアスケートの魅力は「どんなに練習して頑張って、頭を使っても終わりがない。頑張っても自分の理想にたどり着けないところが魅力。今回代表に選んでもらっても、自分の演技を見てもダメな部分しか浮かんでこなくて、努力しても努力してもまだ上があるところが魅力」と、その魅力をとことん追究していきたいという。