中国のAI企業「ディープシーク」が発表した、最新の生成AI「R1(アールワン)」が、IT業界に激震をもたらしています。

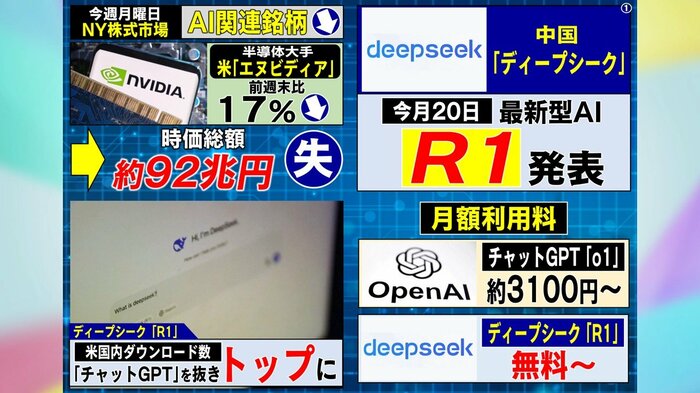

低コストで開発されたという「R1」の登場により、アメリカ製AIの優位性が揺らぐという懸念から、27日にはアメリカ株式市場でハイテク株が大きく売られ、半導体大手・エヌビディアの株価が前の週末と比べて、17%ほど急落。

現地メディアによると時価総額 約92兆円が失われたといいます。

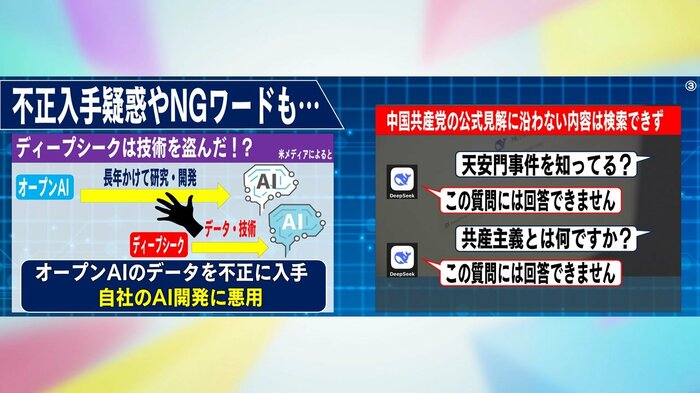

一方で、29日には「チャットGPT」を開発した「オープンAI」の技術を、ディープシークの関係者が不正に取得した疑いがあるとして、オープンAIとマイクロソフトが調査をしているとの報道も…。

番組では、中国の生成AIを使用して渡辺和洋アナウンサーの写真を動かしてみる実験を行ってみましたが、わずか10分ほどの時間で、スーツ姿で渋谷を歩く渡辺アナウンサーの動画が完成しました。

世界を揺るがす“中国の最新AI技術”は、今後どうなっていくのか。

「めざまし8」は、ITライターの柳谷智宣氏に詳しく聞きました。

低コストで優れた性能…「データ不正入手」疑惑も

「ディープシーク」が発表した最新型AI「R1」は従来の物に比べてどんな点が注目されているのでしょうか?

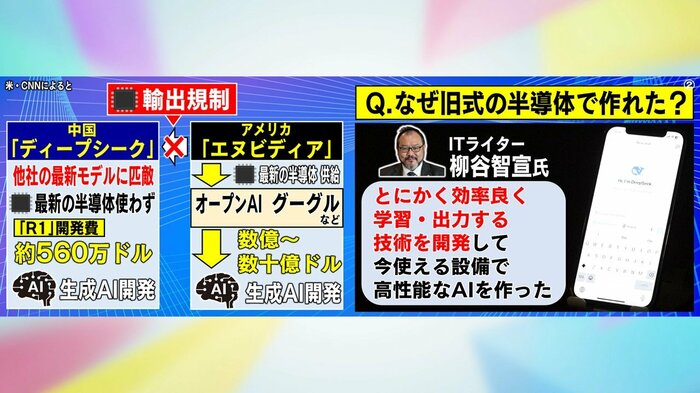

柳谷氏によると、中国企業であるディープシークは、アメリカの輸出規制により最新の半導体を使用することができず、旧型の半導体を使用しているといいます。

しかし、他社の最新モデルと遜色ない性能を持っているというのです。

アメリカのオープンAIやGoogleなどは、数億~数十億ドルという巨額を開発に投資している一方で、「R1」の開発費は約560万ドルと、開発費も低コストに抑えているといいます。

ITライター 柳谷智宣氏:

彼らは、最新のチップを使えないので、効率よくAIを学習させたり回答させたりする技術を開発しました。具体的に言うと、毎回フルパワーでAIを動かすのではなく、必要なところだけ動かす工夫をしています。

――オープンAI社からデータを不正に入手したという報道もありますが

例えば、ディープシークのアウトプットの中に、絶対にオープンAIしか使わないよね?という文言が出てきたとしたら、ちょっと危ないですね。

(盗作した等は)ほとんど分からないと思います。断言できないと思います。ただ、「我々〇〇としてはそれを禁止します」という“我々”のところに、「オープンAI」と出てしまったら問題になると思います。

一見非常に優秀に思えるディープシークの「R1」ですが、一部のワードについて「回答できない」と返答することが分かりました。それは、中国共産党の公式見解にそぐわない内容の言葉です。

実際に、「天安門事件を知っている?」と問いかけると、「この質問には回答できません」と返答。「共産主義とは何ですか?」という質問も「この質問には回答できません」と表示されました。

中国が「生成AI」に力を入れる理由

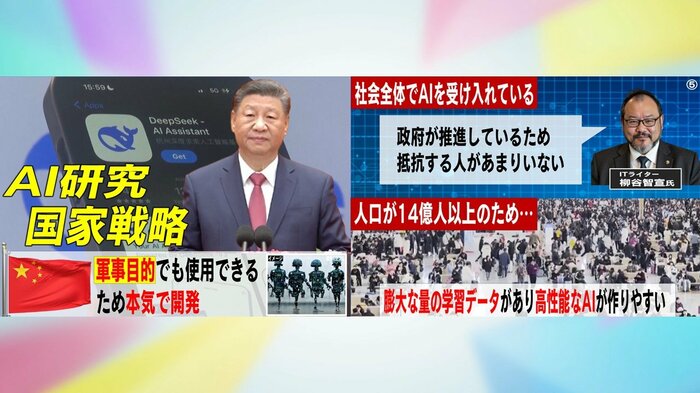

なぜここまで中国でAI技術の進歩が進んでいるのか。それは、国が「国家戦略」として、AI研究を進めていることも背景にあるといいます。

AI技術は軍事目的でも使用できるため、莫大な予算を組み、研究者など人手もかけて、政府も本気で開発に取り組んでいるのです。

政府が推し進めているため、抵抗を示す人もあまりおらず、社会全体でAIを受け入れようという文化に。

さらにAIに必須ともいえる「学習に使うデータ」が、中国には世界2位の14億人以上の人がいることから、膨大な量の学習データがあるため、高性能なAIが作りやすいそうです。

ITライター 柳谷智宣氏:

AIが普及しているので、便利なら使おうというマインドがあるので、社会に広く浸透してきています。

MC谷原章介:

中国は失業率も問題になっていますが、AIが人間に代わって仕事をし始めたら、元々職にあぶれている人たちは問題視はしていないんですか?

ITライター 柳谷智宣氏:

するとは思います。ただ、新しい仕事もできると思うので、そちらに流れるのかなと。

――日本はどう対抗していけばいいのか?

ITライター 柳谷智宣氏:

日本は生成AIの活用率が、中国やアメリカと比べるとすごく低いのが課題です。生成AIは言語の壁を取りのぞけるので、日本も活用することで、国際的にまた活躍できるのではないかなと思います。

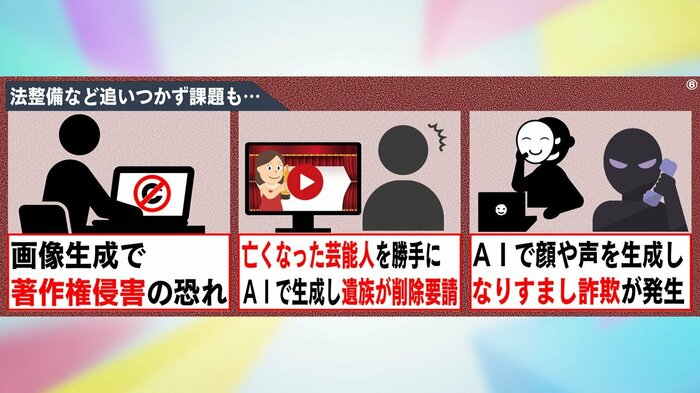

AIが世界に普及する一方で、法整備などが追いつかず課題も浮かび上がっています。

画像生成で著作権侵害の恐れや、亡くなった芸能人を勝手にAIで復活させ遺族が削除要請をする、AIで顔と声を変えた、なりすまし詐欺が発生するなど、今後の動向に注意が必要です。

(めざまし8 1月30日放送)