桜が開花し、もうすぐ春の新生活が始まるこの季節。新しい出会いで会話も増える中、春こそ“口臭”に気をつけたいですよね。

春の空気は乾燥しやすいのに加えて、花粉症で鼻が詰まって口呼吸になってしまいがち。

口の中が乾燥すると、抗菌作用のある唾液が不足し、口臭の原因となる細菌か増えてしまうのです。

口腔ケアのスペシャリスト 歯科医・歯学博士 照山裕子氏:

まず菌が増えるときに不快な臭いを出すという特徴もありますし、気体というのは液体に溶ける性質を持っています。ですから、口の中が乾くと“嫌な臭い”というのがムワっと上がってくるというのが、口が渇いて口臭が起きるという基本的な原理ですね。

口臭を引き起こす菌は、基本的には歯周病由来の菌が多いというふうに考えられています。

ドライマウスに注意!

口臭を引き起こす原因として、大きく以下の三つのものが考えられます。

・唾液不足

・舌の汚れ

・歯の隙間の食べかすなどによる口腔内の細菌増殖

歯学博士 照山裕子氏:

口臭が気になるという方で、大学病院にいらっしゃる方を調べると、ほぼほぼ歯周病由来のことが多いです。ですから病的なもので臭っている、それがツーンとした臭いで他人に不快感を与えるというふうに言われています。

また、口内の老化でかむ力が衰えると、口元の筋肉が緩み「ドライマウス」を引き起こしやすくなります。ドライマウスは、口腔内の細菌が増殖しやすく、口臭の元となるので注意が必要です。ドライマウスの人の特徴として、歯が白く濁っている、歯に口紅がつきやすい、喉が渇きやすいなどがあります。

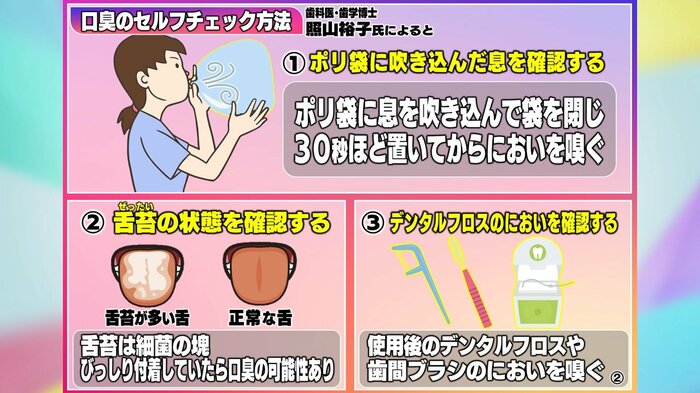

口臭セルフチェック

口臭は他人が指摘しづらいだけに、気がつきにくい。自分の息が不快な臭いなのかどうか、セルフチェックする方法をご紹介します。

大きすぎないポリ袋を用意して、息を吹き込み袋を閉じます。

嗅覚をリセットするために、30秒ほど置いてから中のにおいを嗅いでみてください。

舌の表面に付着する白いこけ状の汚れ、「舌苔(ぜったい)」の状態を確認する方法もあります。

舌の表面には、細かい“ひだ”があり、細菌が潜んでいます。舌苔は細菌の塊なので、舌が白くなっていたら口臭がある可能性があります。正常な舌は全体がピンク色になっています。

デンタルフロスや、歯間ブラシなどを行った後に、においを確認してもいいです。

簡単にできる“口臭ケア”

口臭を防ぐためには、どうすればいいのか?照山裕子氏に口臭ケア方法を伺いました。

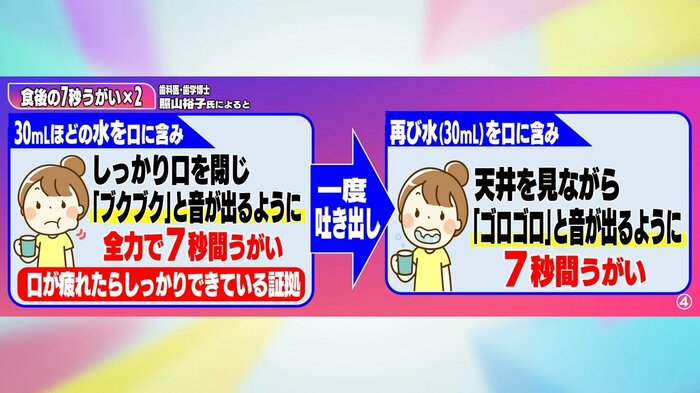

・食後の7秒うがい(2回)

30ml程の水を口に含み、ブクブクと音が出るように全力で7秒間うがいをして水を吐き出す。

再び同量の水を口に含み、今度は天井を見ながら喉を洗浄する7秒間のゴロゴロうがい。

これで歯磨きがラクになり、口の中の清潔も保たれます。

歯学博士 照山裕子氏:

基本的には「お口の中の汚れはすぐに出す」という心がけが大事だと。

歯磨きがすぐできなくても、食べかすをすぐに排出してあげるという試みが必要ですので、ぜひぶくぶくうがいはしっかりやっていただきたいと。

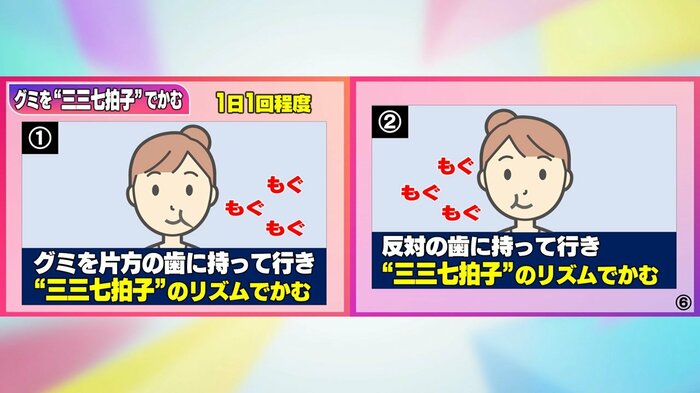

・グミを“三三七拍子”で噛む

ガムを噛むことでも唾液は分泌されますが、ガムより「グミ」を噛んだ方がより早く唾液が分泌されます。

「口が乾いてきたな」と思ったら、グミを1粒入れて左右の歯でバランスよく噛むこと。

このとき、三三七拍子のリズムでグミを左右に移動させながら細かくなるまで噛むのがおすすめです。

口の中のグミがなくなったら、もう1粒噛む。1日1回、2粒程度のグミを噛むだけで唾液の分泌が促されます。

他にも、梅干しや酢の物といった酸味の強い物で唾液の分泌を促す、セロリ・にんじん・ごぼう・海藻・キノコ・こんにゃくなど食物繊維が豊富な物をしっかりとることも重要です。

歯学博士 照山裕子氏:

歯ごたえがある物を食べると自然と咀嚼の回数が増えます。あとは、繊維質が歯のお掃除にも効いてくれますので、やはりこういう食材を取り入れていただくのもひとつですね。

(「めざまし8」3月27日放送より)