政府の「首都圏における広域降灰対策検討会」は、3月21日に、富士山の大規模噴火で大量に降る火山灰について、住民の取るべき対応などをまとめた報告書を公表しました。

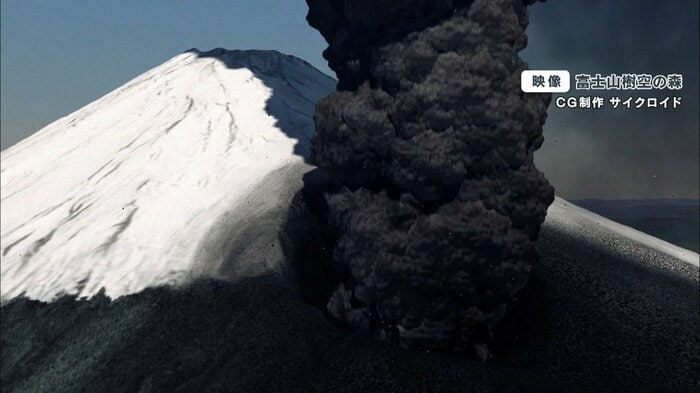

富士山の噴火は5600年の間に約180回。最後に噴火したのは300年以上前の江戸時代に起きた「宝永噴火」です。

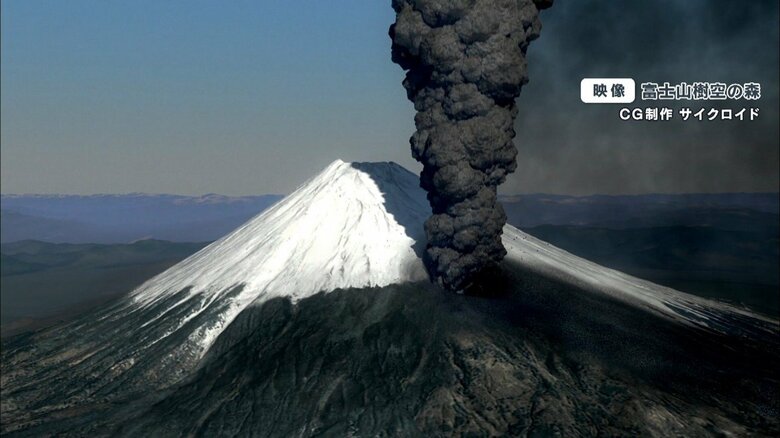

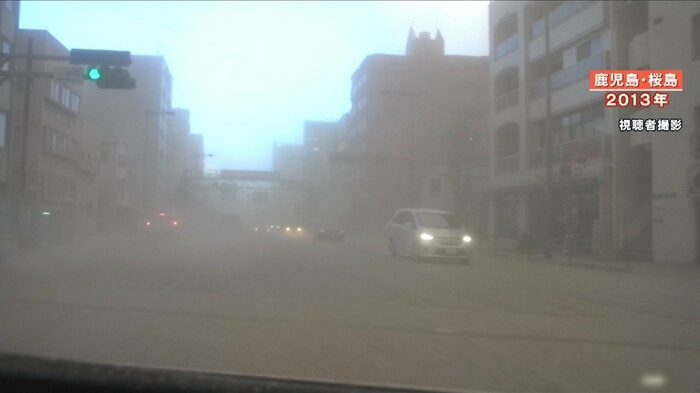

近頃の火山の噴火では、2013年に鹿児島県の桜島で噴煙が高さ5000mに達しましたが、検討会が想定している富士山の噴火は、桜島の噴火をはるかに上回るものだといいます。

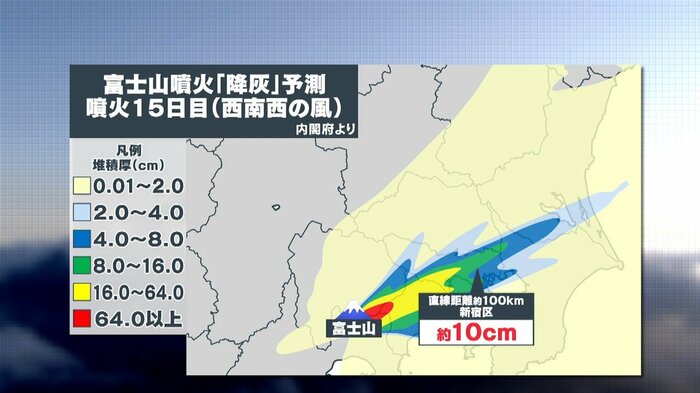

富士山が噴火してから15日目の降灰予測を見ると、大量の火山灰が都心にも降り、新宿で約10cm積もる可能性も…。

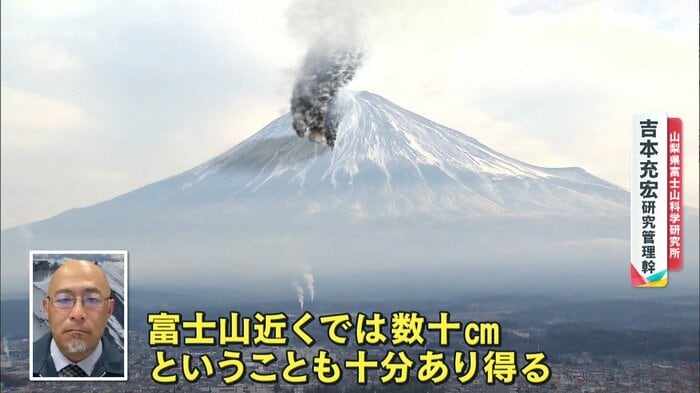

山梨県富士山科学研究所 吉本充宏研究管理幹:

例えば、宝永噴火と全く同じような噴火を起こして、風向きが最悪の場合、宝永噴火の時よりも北の風が吹いた場合は、3時間後に新宿でも3mm程度。それから(1日で)都心から千葉あたりでも3cm程度というようなことが考えられる。それがさらに続いていくとなると、それ以上になっていく富士山は近くでは、数十cmっていうことも十分あり得る。

(火山灰は)ガラスの粉のような、非常に鋭利な部分を有しています。そういったものが目に入ったりしてそれを手で擦ると、角膜が傷ついたり、例えば、車のフロントガラスとかでも、火山灰をこすりつけてしまうと、すりガラスのようになってしまう。また、火山灰に付着している火山ガスの成分とかで、呼吸器の疾患が悪化するという方はいらっしゃると思います。

富士山から100km離れた新宿でも降灰

なぜ今回、火山灰対策の報告書公表まで至ったのでしょうか?「首都圏における広域降灰対策検討会」の委員の小山真紀さんに詳しくお話を伺いました。

首都圏における広域降灰対策検討会 小山真紀さん:

火山の「灰」については、過去の広域降灰の時には電気や水道、鉄道、インフラなどがない中での状況だったと。現在、これだけ高度に発展した都市の中で、広域の降灰があったときにどうなるか、誰も経験したことがない。ですので、このような状況でどうしていったらいいのかということを、考えなくてはいけないと。

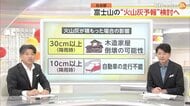

富士山から約100km離れた新宿にも降り注ぐと予測されている「火山灰」。乾燥時は、10cm以上で二輪駆動車は通行不能になるといわれています。

四輪駆動車でも、30cm以上積もると通行不能。さらに、火山灰の上はスリップしやすく、交通事故が多発する恐れもあるといいます。このことから、火山灰が積もっているなか、車で避難しようとして、事故や走行不能が相次ぎ、大規模な立ち往生が発生する懸念も。

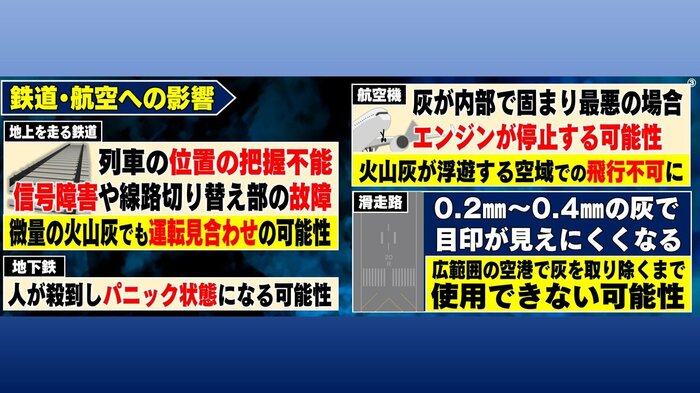

地上を走る鉄道は、レールが火山灰で覆われると様々な障害が起きる可能性があるため、微量な火山灰でも運転見合わせに。地下鉄は走行できたとしても、人が殺到してパニック状態になってしまうことが懸念されています。

航空機はエンジンが火山灰を吸い込むと、灰が内部で固まり最悪エンジンが停止する可能性もあるため、火山周辺や噴煙が到達する空域では飛行ができなくなります。

――何に気をつければ良いのでしょうか?

首都圏における広域降灰対策検討会 小山真紀さん:

まず噴火が起きると気象庁から降灰予報というものが出されます。まずはそういった情報をとって、何時間後にどれだけの降灰になるのか、どうなるのかを見ていただいて、急いで行動をしなくてはいけないのか、まだ落ち着いて動いてもいいのかという判断ができると思います。噴火時には、まだライフラインは止まっていないので。

――情報がとれなくなる可能性は?

とれなくなる可能性はありますが、1時間後とかすぐにすべてが止まるということではありませんので、そのときの風の状況などにも(到達時間は)よります。風向きによって灰の方向は変わりますから、状況はそのときそのときにならないと分かりません。

ライフラインにも大きな影響

降灰がライフラインに及ぼす影響も深刻です。

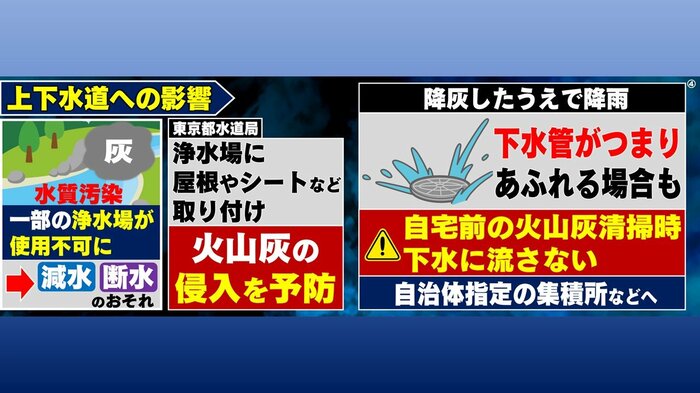

火山灰が川の水を汚染すると、一部の浄水場は使えなくなり、減水や断水など水の供給に影響が出る恐れがあります。

下水管が詰まり、下水があふれ出てくる可能性もあるため、自宅前に積もった火山灰を掃除する際は下水に流さず、自治体ごとに決められた集積所に持って行く必要があります。

首都圏における広域降灰対策検討会 小山真紀さん:

火山灰というのは、水を含むとどろどろになって、粘度が高い状態になるので、それで水の流れを阻害しますし、乾くと固まるという性質もあるので、下水管が詰まってしまうと。絶対に流さないでください。

東京都水道局では、浄水場施設に屋根やシートなどを取り付けて、火山灰の侵入を予防する取り組みが進められています。

また、火山灰が送電施設に3mm以上積もり雨が降ると、ショートして広範囲で停電する可能性があります。

基地局等の通信アンテナへの火山灰の付着により、通信障害も発生する恐れも。通信レベルの悪化に加え、災害時の利用者急増により電話が繋がりにくくなります。

「一斉に避難すると都市がまひ」

もし、大規模噴火が発生した場合どこに避難したら良いのでしょうか?

避難する基準は地震の時とは異なっており、一概に学校や市役所などの緊急避難場所に避難すれば良いということではありません。

避難基準は、積もった灰の量で4つのステージに分けられ、基本的には降灰30cm未満は自宅等で生活を継続することになります (※要介護者などはエリア外へ避難)。

降灰30cm以上は雨が降ると、建物が倒壊する恐れがあるためエリア外に避難する必要があります。

また、大噴火を事前に察知することは困難で、降灰の影響範囲は「火口位置」や「噴火の規模」、「風向き」によって変化するため、噴火前や噴火直後に避難先を決定することは難しいといわれています。

首都圏における広域降灰対策検討会 小山真紀さん:

どれだけの人が避難しなくてはいけないのか、そうでないのかという判断がつかない。噴火に対して皆さんは恐れを抱いていると思うのですが、だからといって、「噴火だ!逃げなきゃ!」と一斉に避難すると、都市がまひしてしまうと。

――万が一に備えて、これだけは準備しておきたい物は?

基本的には命をつなぐ物を優先する。食べる・出す(水、食料、トイレ)そのあたりが最優先になってくると。ですけども、何が必要かは人それぞれ異なるので、自分の生活の中で何が必要かということを、確認していただくと。

特に備蓄というと非常食を何日分集めるのか?と発想するかと思いますが、カンパンを何日も食べられますか?むしろいつも食べているもので、日持ちするような物もたくさんあるので、食材を多めに買って使った分だけ足すローリングストックをしていただいて、今ある食材で何日私は生活できるのかと今のうちに試すと。そうすることで、自分なりの備蓄を作っていけるのではないかと。

(「めざまし8」3月25日放送より)