より効果的に消火をするためには、消火薬剤の種類を、事前に確認しておくことも大切だ。

大きく2種類が存在し、それぞれ特徴がある。※メーカーにより使用や性能は異なる。

薬剤で効果的な使い方は変わる

粉末:

燃焼反応を抑える粉末状の薬剤で、広範囲に素早く広がり、制炎性が高い。

強化液:

水に溶け込んだ消火効果のある薬剤で、浸透性があり、冷却効果も高い。

担当者によると、粉末状の薬剤が入っている消火器は、火元の手前から「ホウキ」で掃くイメージで、燃焼している物体に放射すると効果的。また、粉末状の薬剤が炎を覆うようにして消火するので、狭い空間では視界が悪くなる。そのため避難経路を確認することも大切だ。

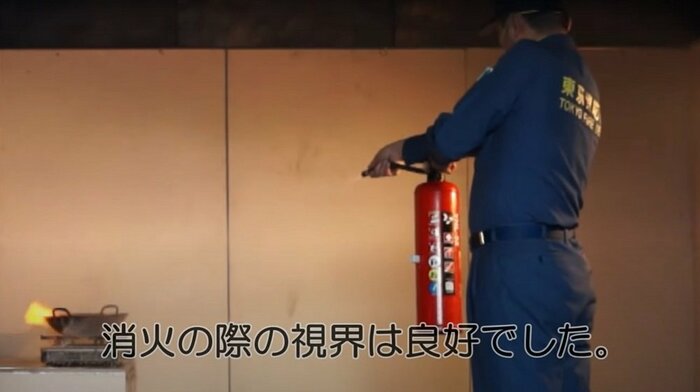

一方、強化液が入っている消火器は、燃焼している物体の上方から放射すると効果的。液体が浸透することで消火・冷却をするので、木材などの火災には特に有効とのことだ。使った際も視界が悪くなることはないという。

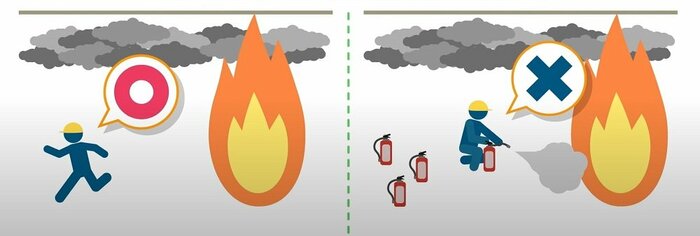

炎が天井まで上がったら避難

では、「消火活動をするか逃げるか」の選択はどのように判断すればよいのだろうか?

担当者は「消火器による消火限界の目安は、炎が天井に到達するまでです。天井まで火が届いている場合は、避難を優先してください」としつつ、「炎が天井に到達する前に危険と感じた場合は身の安全を第一に考えて、直ちに安全な場所に避難してください」と断言している。

消火する際は無理に火元に近づこうとはせず、やけどなどのケガをしない範囲から放射し、少しでも危ないと思ったら避難を選ぼう。その際には姿勢を低くしながら、口をハンカチやタオルで覆い、煙を吸わないようにもしたい。

消火器を使う前にすべきこと

そして、周囲の人たちに「火事の発生」を呼び掛ける必要もある。火災を発見したら、消火器の使用を考える前に「火事だー!」と大きな声で周囲に伝えるようにしたい。

「数秒でも数分でも(火災を知る)タイムラグが少ない方が、逃げる時間ができ、生存率が高くなってくる」と担当者は話す。

また、多くの人が火災の発生を知れば、それだけ迅速な消火にもつながるという。

消火器はより多い本数を使うことで、消火率も高くなるとのことだ。火災はいつ起きるか分からないので、1本だけでなく複数本を備えておくと安心だろう。