たとえば「老後ひとり難民」が倒れ、居住地の隣の市町村にある病院に運び込まれたとしましょう。そのまま亡くなった場合、住民税を納めていた自治体ではなく、隣の自治体が火葬を担うことになります。

このように考えると、「それはさすがにおかしいのでは」と思う方も多いのではないでしょうか。

「親族探し」は自治体ごとに差がある

「老後ひとり難民」が亡くなった場合については、各自治体がローカル・ルールで対応しています。担当する部署も、生活保護担当であったり、高齢者福祉担当であったりとまちまちです。

医療ソーシャルワーカーKさんのインタビューでも、たとえば「どこまで時間をかけて親族を探すか」は、自治体ごとに差があるのです。

のちのち親族が現れ、「なぜ勝手に火葬したのか」と問題になるリスクを重く見る自治体では、なかなか火葬に踏み切れないケースもあります。

その結果、遺体が長期間保管されたままになって傷んでしまったり、ときにはニュースになって世間を騒がせたりもします。

名古屋市では、2022年、2023年と続けて「引き取り手のない遺体の放置」が報道されました。

最長だったケースでは、葬儀社の保冷施設に3年4カ月にわたり、遺体が保管されていたといいます。

行旅死亡人の火葬後の遺骨の扱いも、法律上の規定はありません。このため、自治体によって対応はさまざまです。

しばらく保管しておいて、引き取り手が現れない場合は、自治体が管理する無縁墓等に合祀するというのが一般的ですが、保管場所や保管しておくべき期間などには決まりはないのです。

遺骨の埋葬についてルールが決められていない自治体では、ロッカーなどにしまわれたままになっているといったケースさえあります。

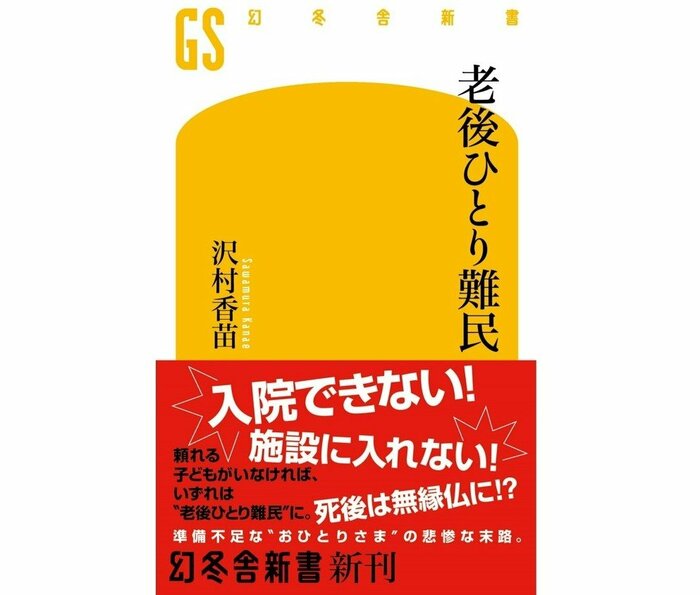

沢村香苗

日本総合研究所創発戦略センター シニアスペシャリスト。精神保健福祉士、博士(保険学)。2014年に株式会社日本総合研究所入社。2017年よりおひとりさまの高齢者や身元保証サービスについて調査を行っている