そもそも無駄に生物を絶滅させてはならぬという話も、究極的には多様性があるほうが将来的に人間の役に立つと思われているからである。

例えば、環境変動などが原因で家畜の生存が難しくなったり、今食べている野菜がほとんど採れなくなったりしたときに、いろんな種が存在していれば、その中から有毒ではなく、人間の口に合うものが見つかる可能性は高いわけで、そうすれば人間は生き延びられる。

生物多様性は人間にとっての生存戦略

19世紀半ばのアイルランド飢饉はそのリスクを示すエピソードとして、参考になるだろう。

当時、アイルランドの人々は自分たちの主食であるジャガイモをほぼ一品種だけ栽培していた。そのほうが圧倒的に生産効率が高かったからだ。

ところがあるとき、ジャガイモ疫病という伝染病が流行し、栽培されていたジャガイモはこの病気に抵抗力のない品種だったために、壊滅してしまった。そのせいで主食を失ったアイルランドの人たちはひどい飢餓に苦しむことになったのである。

そういう事態を避けるためにも、たとえ今は特に有用ではないとしても、どんな種も利用する可能性を根本的になくしてしまわないほうがいい。

それは、今のところ特に害がない生物はできるだけ守っていこうという意味での「生物多様性」なのであって、言うなればこれは人間にとっての生存戦略の一つなのである。

人間中心主義というと聞こえは悪いが、我々が人間として生きている以上、それは当たり前のことだと思う。

もちろんそこまで功利主義的に考えなくても、多様な生物がいたほうが楽しいし、絶滅を防げるのであれば、「生物多様性」というプロパガンダのおかげで、今のところは役に立たなくてもその維持にコストをかける価値があると考える人が増えるのはいいことだ。

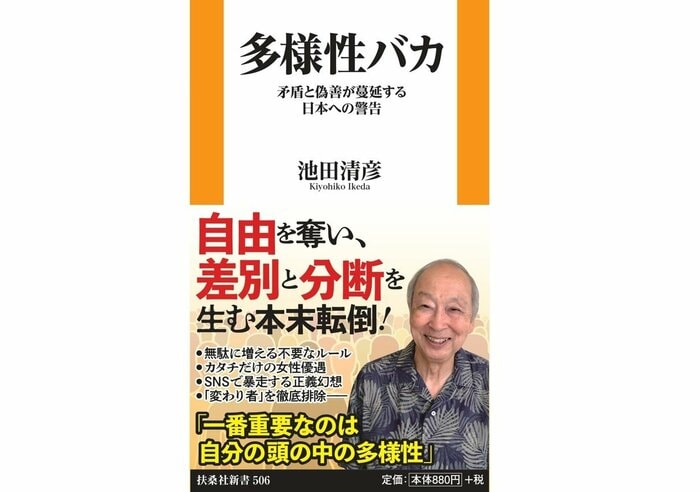

池田清彦

生物学者。現在、早稲田大学名誉教授、山梨大学名誉教授。高尾599ミュージアムの名誉館長。生物学分野のほか、科学哲学、環境問題、生き方論など、幅広い分野に関する著書がある。著書に『平等バカ』『専門家の大罪』『驚きの「リアル進化論」』(すべて小社)、『人間は老いを克服できない』(角川新書)、『「頭がいい」に騙されるな』(宝島社新書)、『老後は上機嫌』(共著:ちくま新書)など多数