読解力や思考力はもちろん大事ではあるけれど、それ以前に、「日本人であるならば日本語の知識は必須である」というポリシーが貫かれているのです。

このように、学校や企業といった受け入れサイドが多様化しているのに対し、そのポリシーが自分と合っているかどうかを見誤れば能力は生かせません。

親として、我が子の適性を見極めることが、以前にも増して大事になってくるのです。

AI時代は高い学歴が重要ではない

中学受験に批判的な人の多くは、「子どもの頃から詰め込み学習をするのは良くない」と考えているようです。しかし、それは今の中学受験の現実をまったく理解していない意見と言わざるを得ません。

中学受験に限ったことではありませんが、教育現場では「知識合戦はやめよう」という方向に舵を取っており、それぞれの学校が独自のカラーを打ち出しています。そこでは、詰め込み学習をしてきただけの知識偏重の子どもは歓迎されません。

それに、一口に私立中学校と言ってもさまざまで、お行儀のいい伝統的な教育に重きを置くところもある一方、枠を超えた新しい試みをどんどん取り入れているところもあります。

子どもたちの個性に合わせ、受け皿はいろいろ用意されているのです。

ただ、いずれにしても、AIに潰されない子どもを育てようとする意識は共通しています。あとは、親が我が子に最適な場を見つけられるかどうかです。

これからの時代に重要なのは、AI時代に生き抜ける子どもを育てる教育環境を選ぶことで、単純に高い学歴を持たせることではありません。

それがよくわかっている親は、これまでのように偏差値だけに注目し、「我が子の学力内で最も偏差値の高いところを狙わせる」という方法に絞ることはしなくなっています。

これからの時代、大学もゴールではない

新しく到来する社会における我が子の可能性を見極めた上で、考え得る最良かつ最大限の学びを与えているのが、今の中学受験の姿なのです。

中学校側の教師たちも、大学ですらゴールではあり得ず、通過点として捉えているようです。

社会に出てからも転職するのがあたりまえの時代ですから、そうした前提に立った上で「この子たちが25歳になったとき、30歳になったときどうなっていてほしいか」を考えて教えているのが伝わってきます。

大学も同じです。少子化で存続が問われる中、どこの大学も「自分たちらしさとはなにか」を模索しています。そして、そこに合う学生を求めています。

当然、入試の問題についてもそれにかなう設定をしてきます。だから、東大に合格してもMARCHに落ちる人も出てきます。

それが、これからの時代。少なくとも、東大を出ただけで生き残れるという時代ではありません。

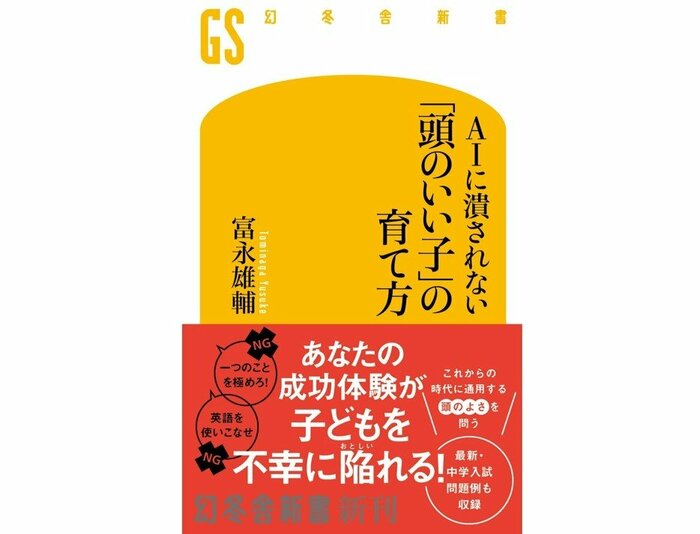

富永雄輔

進学塾VAMOS(バモス)代表。京都大学経済学部卒業後、東京・吉祥寺で「進学塾VAMOS」を設立。現在は東京都内で五教室を展開。また、自身のサッカー経験も活かして、サッカー選手を中心としたスポーツ選手のマネージメント事業も行っている。『ひとりっ子の学力の伸ばし方』『男の子の学力の伸ばし方』『女の子の学力の伸ばし方』(すべて、ダイヤモンド社)など著書多数