子どもたちのギモンを解決する教えて石川さん。石川テレビのキャラクター石川さんが、子どもたちの素朴な疑問を解決するコーナーだ。今回は乗り物が大好きな5歳の男の子から信号についてのギモンを解決する。

乗りもの好きの5歳の男の子から信号に関するギモン

今回ギモンを送ってくれたのは石川県金沢市に住む三木奏人(みきかなと)くん5歳。奏人くんのギモンは「なんで信号の矢印が3つあるのに青じゃないの?」と言うもの。

奏人くんが指さしたのは金沢市の中心部、兼六園下交差点の信号。確かに、青信号と同じ『進め』の意味がある矢印が左折、直進、右折と全方向に出ているのに、信号の色は青ではなく赤色だ。ちなみに奏人くんが考える理由は…「信号が壊れているから」

と、言うわけで今回のギモンは「矢印信号が全ての方向に出ているとき、青信号じゃダメなの?」というもの。

運転のプロに聞いてみたけれど…

まず石川さんが向かったのは、金沢駅のタクシー乗り場。運転のプロたちに聞いてみた。

すると…「赤で一旦停止みたいに注意しながら進行するって意味が含まれていると思う」とか「青信号だけだったら横断歩道もみんな渡るから、横断信号も青になっていると思う。矢印にしておけばみんな横断歩道も止まっているから、人身事故を防ぐことができるんじゃない」などなど。さらに青じゃない理由は知っているか聞いてみると、「免許センター行った方が早いよ」と言われる始末。

向かったのは石川県警交通管制センター

そこで石川さんが向かったのは、石川県警の交通管制センター。ここでは県内の交通をスムーズで安全なものにするため渋滞情報などを分析。ラジオやカーナビを通してドライバーに伝えている。応対してくれたのは、交通企画課の窪美希警部だ。

まず矢印信号について聞いてみた。矢印信号は車両が進行できる方向を示しているものだそうだ。例えば、右折の矢印はよく見るが、それは右折待ちの渋滞が発生しやすい場所に設置しているとのこと。警察では、矢印信号は交通量を見ながら渋滞の解消、交通事故防止の目的で設置しているのだ。

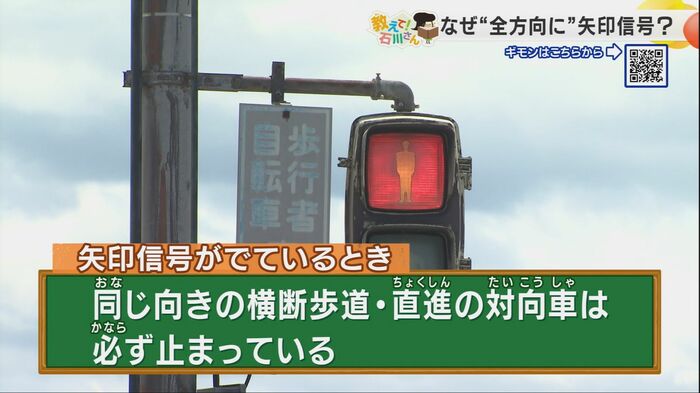

ドライバーにとって矢印信号と青信号はともに「進め」という意味だが、大きな違いがある。それは矢印信号が出ている時、同じ向きの横断歩道や直進する対向車は必ず止まれになっている。

このため、青信号の時に右折を行う場合は対向車の直進や歩行者の横断を待つ必要があるが、右の矢印信号が出ていた場合、対向車や歩行者の横断がない状態でスムーズに右折することができるのだ。

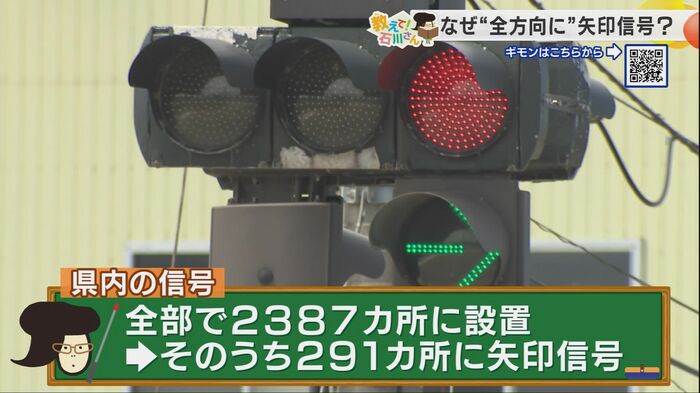

窪さんによれば県内に設置されている信号は全部で2387カ所。このうち291カ所に矢印信号があり、交通量が多く渋滞が起こりやすい場所に設置されているそうだ。

高度成長期に全国に広まった矢印信号

この矢印信号、都市部では戦前から設置されていたそうだが、全国に広まっていったのは高度経済成長期に入った昭和30年代ごろではないかと言われている。石川県内も同じ頃とみられているそうだ。

そんな矢印信号の中でも全方向に矢印が出るのは金沢市内に4カ所だけ。奏人くんが見つけた兼六園下交差点。片町と竪町の間にある河原町交差点。片町から有松方面へ向かう泉交差点。そして内灘方面から金沢の市街地へつながる湊二丁目交差点。

ではなぜ”青”じゃダメなのか?

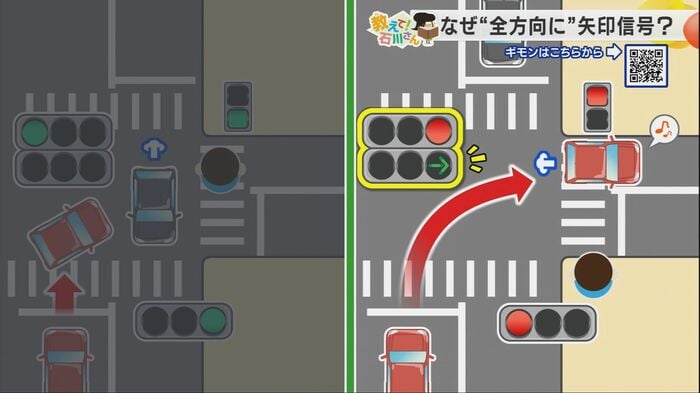

では、なぜ青信号ではいけないのか。兼六園下交差点を例に説明してもらった。

窪警部によると、兼六園下交差点の場合、橋場町方面からの交通量が多いため、通常の青信号だと、右折待ちの渋滞が発生してしまう。さらに兼六園が近い観光地のため、歩行車も多く、左折も横断を待つ必要があるため左折でも渋滞が発生するという。

このため橋場町方面から小立野方面に向かう信号に矢印信号をつけることで、対向車線や横断歩道を赤にしてスムーズに車を通行させることができるのだ。

ちなみにこの矢印信号。車だけのものではない。車と電車で色分けした路面電車専用の矢印信号などもある。

信号に隠された渋滞緩和のための様々な工夫

交通工学が専門の横浜国立大学の田中伸治教授に聞くと、信号には渋滞を緩和するための様々な工夫が隠されているという。中でも『全赤時間』という交差点の信号が全て赤になる時間帯。これは交差点内に残った車を全て外に出して、ほかの車の通行を妨害させないための工夫だという。

『進め』『止まれ』といった単純なメッセージだけでなく信号の矢印や色の使い方には事故や渋滞を未然に防ぐための大切な役割があったのだ。田中教授は「信号機と言うのは交通事故防止、

交通安全、スムーズに進めるように24時間交通整理をしている。自動車はもちろん、自転車・歩行者も信号を守ってもらって交通事故防止・交通安全を意識してほしい」と話していた。

(石川テレビ)