能登地区の市長や町長に、現在の課題や復興に向けた道筋などを聞くシリーズ企画。5回目は能登町の大森凡世町長に考えを聞く。

【能登町の現状】

震度6強を観測した能登町では災害関連死16人を含む18人が死亡し、住宅への被害は5500棟あまりにのぼった。今も町内2カ所に避難所が開設されていて40人が身をよせている。仮設住宅はこれまでに548戸が完成し、残る33戸は8月末までに完成する予定。公費解体は1824件の申請に対し解体に着手したのは482件、完了したのは90件にとどまっている。また医療・介護従事者の離職も問題となっていて、公立宇出津総合病院は地震後10人が退職、介護職では49人が離職した。(数字はいずれも7月15日の放送時点)

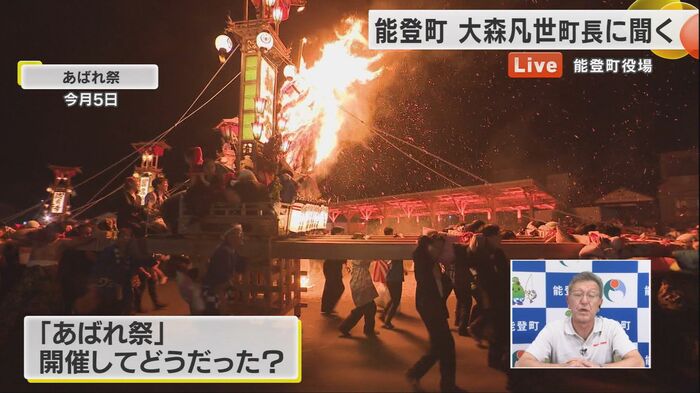

”あばれ祭り”を開催して

Q「あばれ祭り」開催にあたっては賛否両論あったと思うが、開催してみてどうだったか。

大森町長:

今年は観光PRをせずに復興祈願ということであばれ祭りが開催された。最初はどこまで通常通りの開催ができるか不安があったが、いざ始まってみると皆さん帰ってきていつも通りの盛んな祭りであったと思う。非常に元気が出た。毎年祭りの後は町が閑散とするが、私たちは終わった後は来年の祭りに思いをはせながら1年の生活をしていく。そういった意味では開催できたことは非常に良かったと思う。

8割弱が半壊未満…住まい再建の支援策が課題

Q地震発生から半年が過ぎ、今、町の課題は何か。

大森町長:

住まいの再建、能登町の8割弱が半壊未満、準半壊、一部損壊、ほとんどの方がそういう状態。その方たちの手厚い支援ができていない。住宅を早く直したいが業者が捕まらない状態が続いていて、住まいの再建がなかなか進んでいっていないというところが現状だ。

Qそれに対しどう対処していくか。

大森町長:

非常に難しい問題だが、他の市町も同じような状況であると思うので、みなさんと一緒に情報を共有しながらいろんな声を上げていければと思っている。

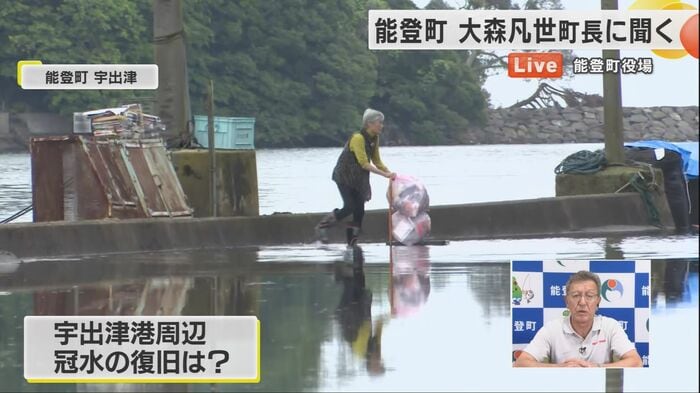

宇出津港周辺の冠水への対応は

Q宇出津港周辺で問題となっている冠水の対応について聞く。地震で地盤が沈下し、潮位が上昇したり大雨が降ると生活に支障が出ている。応急的な対策はしているが、いつごろまでに復旧させたいと思っているか?

大森町長:

宇出津港の港湾道路は県が管理しているので大型土嚢や排水ポンプで応急的な対策はしているが、夏場は非常に潮位が上がる時期。潮位が下がる時期に道路のかさ上げ工事を行うと聞いている。とにかく海水が流入しないように矢板をうってほしいというお願いはしているが、いずれにしても県と情報共有しながら改修時期を住民に説明できればと思っている。

Q町内の海沿いにある仮設住宅は津波対策のため高台に建てられている。生活の足がないため入居を希望していた人がキャンセルしたという話も聞かれる。高齢者が多い中、どのような生活支援を行っていくのか。

大森町長:

基本的には見守り相談事業をやっている。定期的に仮設住宅に入って要支援者のところに回って色んな相談を受けている。民間の事業者がショッピングセンターまで無料の送迎車を出したり、移動販売車も仮設住宅に回ってもらい、移動手段がない人のために販売していただいているという状況だ。

医療介護人材の確保はどうする?宇出津総合病院では新たな取り組みも

Q高齢化率が50.4%と県内で2番目に高い能登町では医療や介護サービスの提供は欠かせない。離職が相次ぐ中、どのように医療介護サービスを維持していくか。

大森町長:

もともと維持していく問題はあった。今回2割が離職をされた。非常に厳しい状況になっている。改めて介護事業者の意見を聞きながら何らかの支援策を模索しながら、国や県に要望していかなければならない。町でできることがあれば当然行っていく。どの業種に問わず人材不足は能登の大きな課題。実は柳田温泉病院の介護部門は大規模な被害を受けて営業ができない。そして宇出津総合病院は入院者数が伸び悩んでいるという現状があり、5階病棟を柳田病院の介護医療院として開設した。介護の受け皿、雇用の確保を図った。