将来の液状化リスクを低減させるため、新潟市が国の施策を使い実施を検討している『街区単位の液状化対策』。費用負担ゼロを求める住民と費用負担を求める新潟市との間で意見の相違が際立つ中、新潟市は新たな負担軽減策を打ち出した。中原八一市長は「これが市ができる最大限の対応」と強調。住民説明会などで説明を尽くす考えだ。

住民負担めぐり市と住民の意見は平行線

能登半島地震で被害を受けた新潟市西区と江南区の一部のエリア、あわせて250ヘクタールで市が実施を検討している街区ごとの液状化対策。

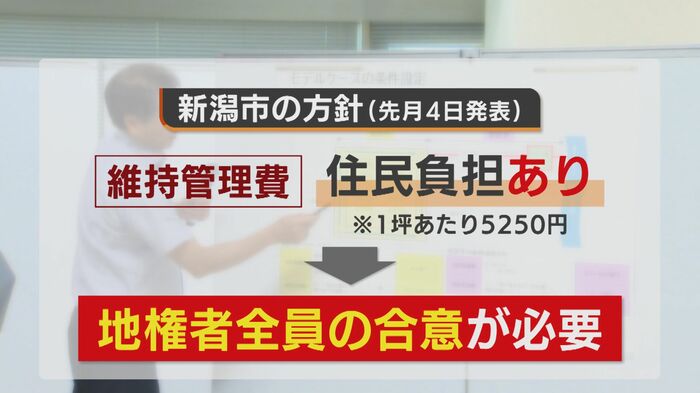

新潟市はこれまでに下記3つの方針を示している。

▼工事後の維持管理費を市と住民で折半

▼住民負担額は1坪あたり5250円

▼地権者全員の合意が必要

この条件に対し、住民からは「住民負担をなくさなければ全員合意は難しい」という訴えが相次いでいた。

生活保護世帯・市民税非課税などは“負担なし”

そこで、新潟市が10月8日に開催した『第10回復旧復興推進本部会議』で新たに示したのは住民負担の軽減策だ。

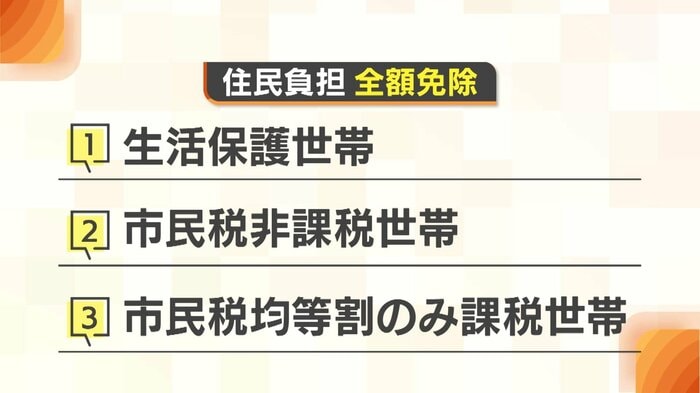

市が費用負担を免除する対象としたのは…

①生活保護世帯

②市民税非課税世帯

③市民税均等割のみ課税世帯

中原市長は「経済状況を配慮する人数(①②③の合計)は、市の試算では、おおむね地域住民の2~3割に該当する。公的年金を受給する方々も対象になるという想定があり、ここで線を引いた」と述べた。

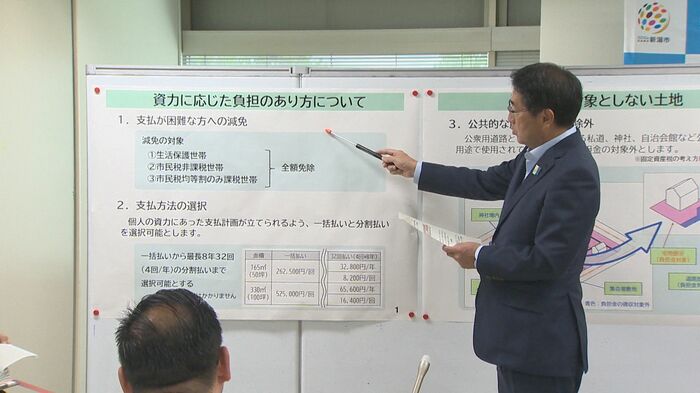

また、支払い方法については、一括払いから最長8年32回までの分割払いを選べるとした。金利や手数料はかからない。

例えば、50坪の住宅であれば、負担は総額で26万2500円となるが、最長の8年32回払いを選択した場合は、1回の支払い分が8200円となる。

さらに、私道や神社・自治会館など公共的な用途で使用されている土地は、負担金の対象外とした。

中原市長は「これが新潟市としてできる最大限の対応になる」と述べ、住民理解に尽くすとしている。

“意向確認”のハードルは下がるか?アンケート調査実施

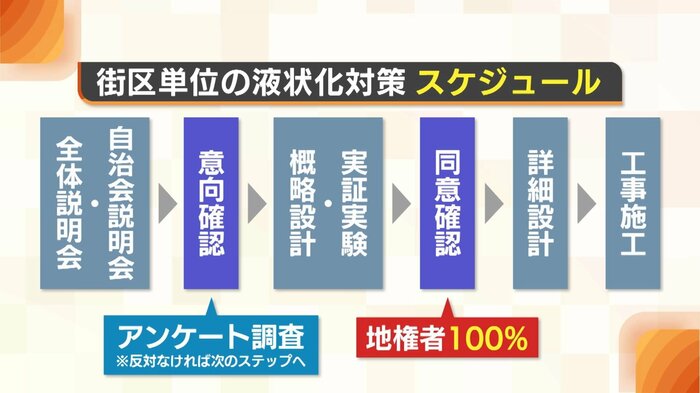

この先のスケジュールとして新潟市から新たに提示されたのは、10月に始まる全体説明会や自治会単位の説明会を経たあと、住民に“意向確認”のアンケート調査を実施することだ。

これまでは、意向確認でも100%の賛成が必要だとしていたが、今回、アンケート調査で明確な反対が出なければ、その街区では概略設計など次のステップへ進むと改めた。

最終的な“同意確認”では、これまでと変わらず地権者全員の同意を必要とする方針だ。

中原市長は「例えば、工事によって土地の地盤が下がったなどの不具合が生じたときの対応のために、やはり全員合意は必要だ」と理解を求めた。

“公平性の観点から”費用負担を求める

これまで新潟市は、住民負担を求める理由として「公平性の観点から」という言葉を繰り返してきた。

9月30日の市長会見で中原市長は「市内には液状化の危険性が高い地域が非常に多い中、今回の事業実施エリアは新潟市が指定した。除外されたエリアでは事業を実施することができない。できない人たちとの公平性を保つための負担金だとご理解をいただきたい」と述べている。

“公平性”という言葉は抽象的で、人によって感じ方が違うようにも思われる。

住民からは「被災している状況に“公平性”という話を持ち込むのは、頭で理解できたとしても、感情的に受け入れがたい」といった反発の声もある。

事業実施費用は“一般財源” 検討会議で念入りに確認された“金額”

一方、「最大限の対応」として負担軽減策を示した『第10回復旧・復興推進本部会議』では、事業実施にかかる“金額”の確認に初めて時間が割かれた。

市の説明はこうだ。仮に新潟市の全対象エリア250ヘクタール全域で対策を実施した場合…

▼“街区内”においての施設整備費の市の負担分は25億円(国の負担分は975億円)

▼“街区内”の維持管理費の事業費(30年間)は約52億円だが、ここは市と住民が折半するため、市の負担は26億円

▼加えて、新たに示した費用軽減策を適応させると、住民の2~3割方が“負担なし”となるため、仮に2割で計算した場合、その分の約5億円を市が負担。

▼“街区内”の新潟市の負担分は合計で56億円

▼この他に“街区外”の施設整備費と維持管理費が加算され、事業費は最大で約400億円かかる見込み

▼これらはすべて“一般財源”での対応となる

いま事業費の“金額”に言及した理由は

これ以上の負担軽減はないことを改めて示した第10回の検討会議で、初めて全体的な事業費の金額を挙げ、それらを“一般財源”で支払うことを公に確認した理由を中原市長に問うたところ、次の言葉が返ってきた。

「あくまで新潟市の考え方は公平性であると申し上げてきた。ただ、最終確認をしたということ。新潟市がやることが、財政上大丈夫なのかどうかを確認させていただいた。また、他の都市では住民負担をゼロにしているところがあるが、そことの違いもある」

新潟市の説明によると、例えば富山県では対象エリアの面積が約4ヘクタール、年間の維持管理費が約480万円。

一方、新潟市の対象面積は250ヘクタールで、年間の維持管理費は約1億7500万円程度。

中原市長は「他都市とはあまりに費用が違いすぎるという点を少し浮き彫りにさせていただいた」と付け加えた。

また、市の担当者は「熊本市や石川県などでは、国の財源による復興基金を設置し震災復興に取り組んでいるが、復興基金の配分がない新潟市においては、市民が納める市税などの一般財源を活用し液状化対策を推進することになる」と説明。

ここにも“公平性に配慮する必要”の裏付けがあるとしている。

新潟市の説明は住民に受け入れられるのか

新潟市は今後、住民説明会や自治会単位の説明会を開催し「住民理解を得られるよう尽くす」としている。

“街区単位の液状化対策”におけるこれまでの新潟市の説明は、復興スキームの違う中越沖地震(2007年)の被災地(新潟県柏崎市山本団地)で住民負担が約60万円だったことを例示したり、50坪の宅地を持つ住民の費用負担は「月額で言えば729円である」と、分割払いに即さない数字を提示したりするなど、その説明に専門家や住民から疑問を投げつけられる場面があった。

将来的な液状化リスクに不安を覚える住民たちに、丁寧で真摯な説明をすることで、少しでも多い街区で事業が実施されることが期待されている。