様々な理由で義務教育を修了できなかった人の学びの場である夜間中学。2025年4月には鹿児島県で初めての開校が決まった。いま、夜間中学に求められている役割とは何なのか。熊本県の夜間中学を取材した。

10代から80代までの生徒が在籍

九州エリアでは、夜間中学の開校ラッシュが続いている。2024年4月には福岡・佐賀・熊本・宮崎・沖縄で新たに6校が開校した。

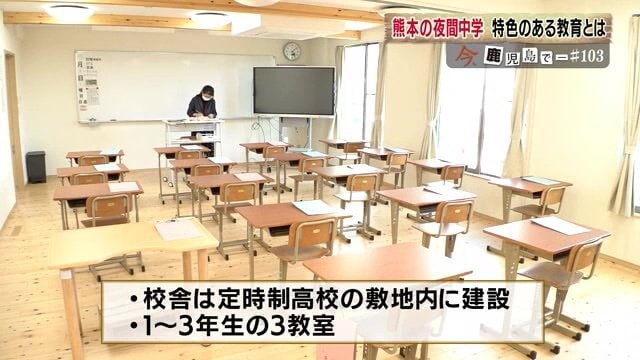

そのうちの一つ、熊本・中央区にある「県立ゆうあい中学校」。校舎が定時制高校の敷地内に建設されていて、1年生から3年生までの3つの教室がある。

始業前の職員室をのぞくと、教員が授業の準備中だった。年代も国籍も異なる生徒たちにわかりやすく教えるため、教材を自作する教員が多いという。

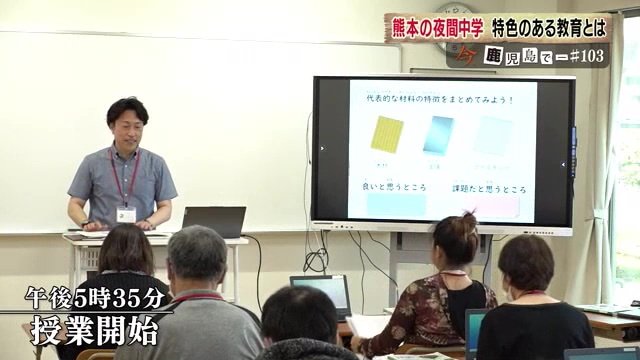

理科を担当する宮本淳一先生は普段から心掛けていることとして、「視覚的な情報量が多すぎると生徒の負担が大きいので極力減らすこと」と、「文章には必ずふりがなをふること」を挙げた。

数学の中村愛先生は、「計算問題も+5と-6をあわせたら-1だよね、みたいな感じで横のつながりを大事にしている」と生徒への伝え方を工夫している。

ゆうあい中学校の授業は、午後5時35分から1時間目が始まり、午後9時過ぎまで行われている。

1時間目の授業が終わったあと、希望者は月約5000円で食堂で給食を食べることもできる。おいしいうえに、夜ご飯にもなるので、生徒から好評だという。

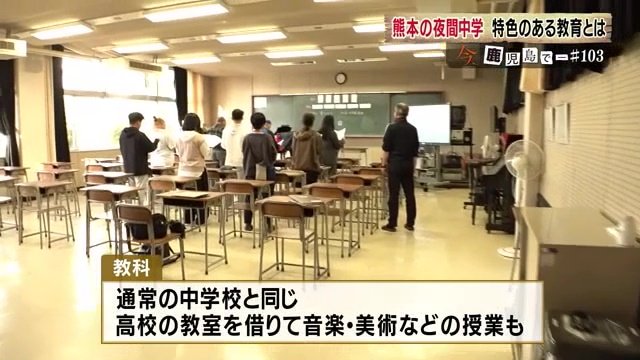

習う教科は通常の中学校と同じで、国語や数学といった座学だけでなく、高校の教室を借りて音楽や美術といった授業も行われている。

学習の理解度や本人の希望に応じて、1年生から学び始める生徒もいれば、3年生から入学する生徒もいる。生徒の年齢は幅広く、10代から80代までの34人が通っている。

生徒たちに夜間中学の感想を聞いてみたところ、フィリピン出身の3年生(21歳)の男性は日本語を覚えるため、みんなと勉強することは楽しいと語った。

60代の夫婦で通う生徒は「送り迎えを毎日するなら、じゃあ一緒に来ようかと入ってみたら楽しくて、60代で新たな世界に出会えた」と学生生活の充実ぶりが感じられた。

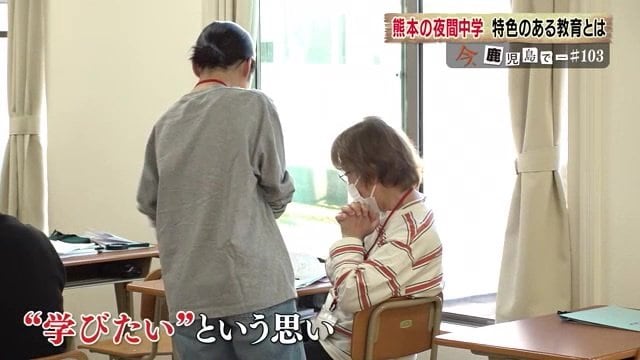

さらには、転校が多く転校するたびに授業について行けなくなってしまったと話す68歳女性は、ゆうあい中学校で学ぶため引っ越してきたという。

入学の理由は様々だが、全員に共通しているのは、“学びたい”という思いだ。

夜間中学の役割とは何か。教育の世界では夜間中学について、本当はあってはならない学校だといわれることが多いというが、小原ひとみ校長は「夜間中学は現状なくてはならない学校だ」と強調。さらに、「学び直しの場として公的にたてるということは大きな役割だ」と述べる。

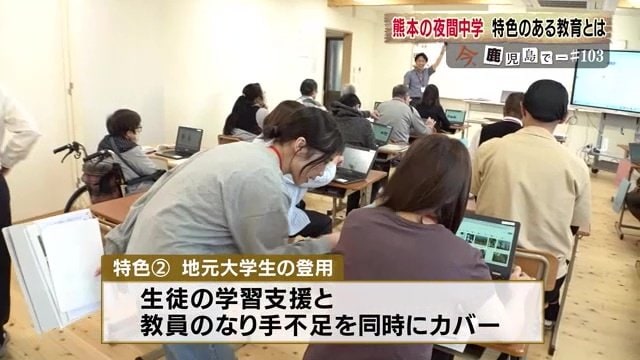

大学生が教員のなり手不足をカバー

ゆうあい中学校は学び直しの場としての役割を担っているが、地域や学校を取り巻く環境を考慮した、二つの特色ある取り組みを行っている。

一つ目は「オンライン」。

南北に広い熊本の地形から遠方に住む人たちも学べるようにと、全国の夜間中学で初めてオンライン生も受け付けている。

二つ目は「地元大学生の登用」だ。大学生たちがボランティアで参加し、生徒の学習支援と教員のなり手不足を同時にカバーしている。ゆうあい中学校ならではの取り組みが、生徒の学習意欲と明るい雰囲気づくりにつながっているようだ。

「目標も実現させつつ、やはり社会が求める力というものもあると思うので、その両輪を色んな教育活動を通して達成させていきたいと思っている」と語る小原校長の表情からは、教員のチームワークの良さがうかがえた。

2025年の開校に向け準備本格化

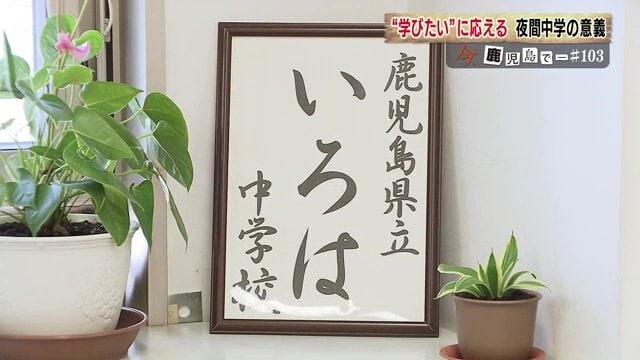

国は各都道府県と政令指定都市に少なくとも一つ、夜間中学の設置を求めているが、鹿児島県にはこれまで夜間中学がなかった。鹿児島県初となる夜間中学は、2025年4月、鹿児島市西谷山にある県立開陽高校の敷地内に開校することが決まった。

学校名は「いろは中学」。物事の始まり、基礎・いろはから学べるという学校の特長に由来している。

いろは中学は、2025年の開校に向けて、これから準備が本格化する。

まずは校舎だが、開陽高校の現在の教室に加えて、校舎横の空きスペースに校長室や職員室を増築予定だ。

また、県教育委員会には夜間中学開校準備班も設置され、2024年7月からは県内各地で入学説明会が始まることになっている。

一人一人のニーズや思いを大切にしながら学ぶことの大切さ、楽しさを感じられるような学校にするためにはどうしたらいいか。

“学びたい”という思いに応えるためにどのような環境を整える必要があるのか。夜間中学の在り方が注目されている。

(鹿児島テレビ)