人生100年時代と言われ、変化の激しい時代の中、自分の老後に「いくら」かかるのかイメージすることが難しい。

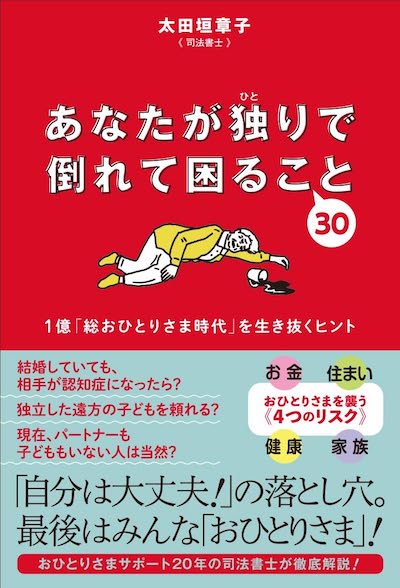

司法書士として住まいを中心に生活が立ち行かなくなった高齢者のサポートを20年以上してきた太田垣章子さんの著書『あなたが独りで倒れて困ること30 1億「総おひとりさま時代」と生き抜くヒント』(ポプラ社)。

おひとりさまを襲う「お金」「住まい」「健康」「家族」という4つのリスクからその対処法をまとめている。

今回は、「自分の老後にいくらかかるか分からない」場合、どのように考え、今を大切に生きていけば良いのか、について一部抜粋・再編集して紹介する。

まずは自分の使えるお金の管理から

高齢者の方とお話をしていると、「この先どれだけお金がかかるか分からないから、お金が好きなように使えないんだよね」と言います。

こういう方は、質素に生活をし、無駄なお金は使いません。

でも私からしたら、「じゃ、一体いつ使うんだ?」と思ってしまいます。

不安なのは、知識がないからです。分かっていないから、もやもやする。ちゃんと知識さえあれば、あとは具体的に考えられるので、不安はなくなるはずです。

つまり「分からないのは、生命保険や資産の管理、老後の生活設計をイメージしていないから」なのです。

こういう人に限って、自分の使えるお金の管理ができていません。

たとえばどこの銀行にいくらの預金があって、どのような保険をかけていて、自宅を売却するとどれくらいの資産になって、どのような治療を受けようと思っているか、何も決めていません。

もし人生100年時代に備えると言うなら、70代と90代で使う金額は違うはずです。

アクティブシニア世代と言われる今の70代には、海外旅行に行く人もいるでしょうし、おいしいものを食べたり、観劇やスポーツなど趣味にお金を使う人もいるでしょう。

でもいくら元気であったとしても、90代で海外旅行にたくさん行ける人は、少ないのではないでしょうか。

食べるものだって、個人差もあるでしょうが、70代とは食べられるものも好みもきっと変わってきますよね?

そして保険の見直しを

だから仮に10年単位で考えたとしても、必要なお金は各世代での均等割りではないはずです。

分からないから不安なので、可視化することが重要です。

まずは使っている金融機関を、できるだけコンパクトにまとめましょう。そして保険も一度見直します。

ただし、先進医療部分の費用は高額療養費制度では戻ってきません。その上、高齢になった時に、そのような最先端の治療を受けるだけの体力があるのでしょうか?

若い時は家族のためにも少しでも長生きしなければと思い、仮につらくても治る可能性がある治療にかけるという考え方もあるでしょう。

でも高齢の場合、そこまでの積極的な治療でどこまで回復するのでしょうか。

人それぞれの考え方もありますが、本当に自分のかけている保険が必要かどうか、改めて健康で元気なうちに一度検討することも必要だと思います。

そして受給できる年金の確認を

金融機関や保険を整理した上で、自身の受給できる年金額を確認してみましょう。

毎年誕生月に、「ねんきん定期便」が送られてきます。それには50歳以上の場合、今と同じ条件で60歳まで働いて年金を納付したと仮定した時の、65歳から受給できる金額が記されています。

受給年齢が後ろ倒しになればなるほど、受け取れる年金の額は割増されます。そこを加味しながら、いくつまで働くのか、年金で毎月いくら使えるのか把握していきましょう。

そこまで分かれば、自身の総資産と生活スタイルから、70代ではいくら、80代ではいくらと具体的にかけられる費用が明確になっていきます。

足りないと思えば、副業をして収入を増やすとか、働く期間を長くするとか、節約するとか、住まいを売却してコンパクトにするとか、いろいろと方法や工夫は見えてくるはずです。

分からないから不安なのです。

でも不安だからとお金に使わないことにばかり注力していると、「亡くなった時がいちばんお金持ち」になってしまう可能性もあります。

日本人は貯めることは上手だけれど、お金を使うことは下手だと言われています。

せっかく生きているのですから、楽しまないともったいない。

そのためにも、自分の周りのいろいろなことを明確にして、今の元気な自分が楽しめるように計画を立てていきましょう。

太田垣章子

OAG司法書士法人 代表司法書士。これまで延べ3000件近く家賃滞納者の明け渡し訴訟手続きを受託してきた賃貸トラブル解決のパイオニア的存在。著書に『2000人の大家さんを救った司法書士が教える 賃貸トラブルを防ぐ・解決する安心ガイド』(日本実業出版社)、『家賃滞納という貧困』『老後に住める家がない!』『不動産大異変』(すべてポプラ社新著)などがある