ラーメンの味を引き立てるのに欠かせない存在と言えば「メンマ」。福井・越前市ではこのメンマの特産化を進めている。背景には、邪魔者の竹を地域の“救世主”に転換したいという、地元の熱い思いがあった。

「幼竹」でメンマづくり

越前市の山間部にある坂口地区では、2022年から「幼竹」を活用してメンマづくりを始めた。幼竹とは、タケノコが成長し硬い竹になるまでの段階を指す。高さは1.5メートルから2メートルほどで、黒い皮で覆われているのが特徴だ。

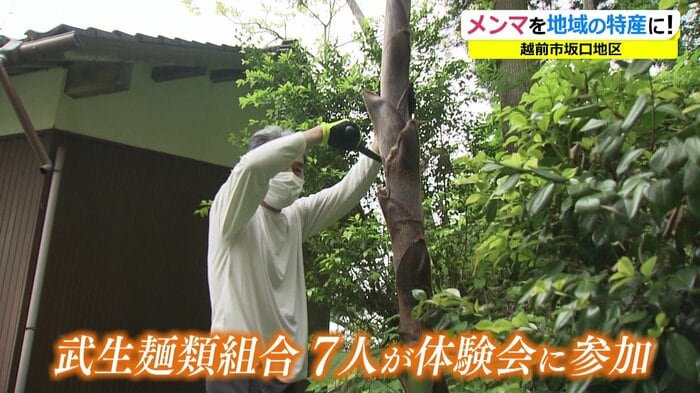

5月24日、この地区でメンマづくりの体験会が開かれた。参加したのは越前市内の麺類業者ら7人だ。越前市では三大グルメの1つとして、昔から市民に愛されてきた「中華そば」の魅力を発信している。

北陸新幹線の福井延伸まで残り1年を切る中、竹林を抱える坂口地区と協力して、中華そばでの活用と新メニューの開発を目指している。

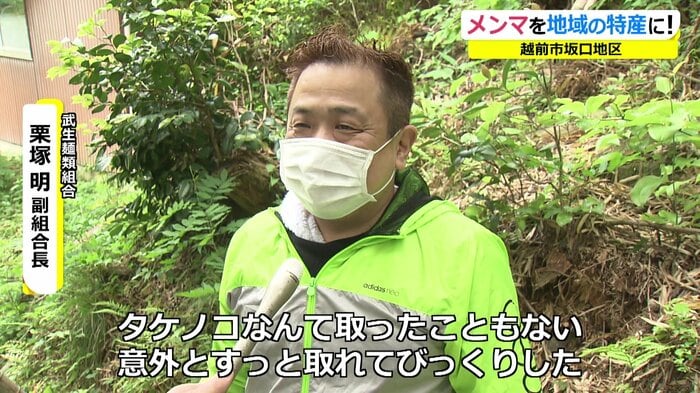

武生麺類組合・栗塚明副組合長:

タケノコなんて取ったことがない。もっと硬いと思っていたが、意外とすっと取れてビックリした

繁殖力が強い“邪魔者”の「竹」

そもそも、なぜ坂口地区ではメンマの特産化を進めているのか。地元振興会の男性は、竹林の管理が行き届かなくなってきたことが背景にあると話す。

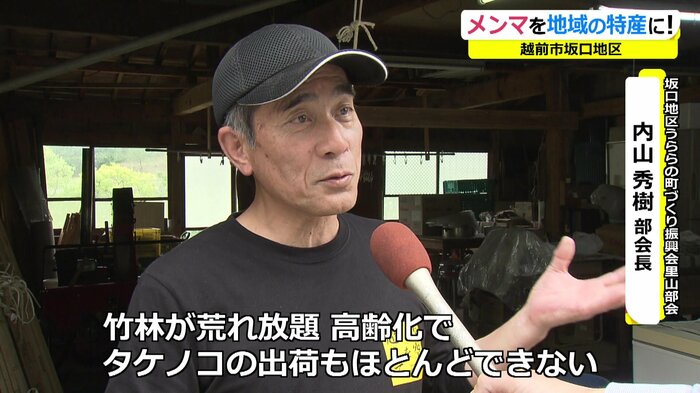

坂口地区うららの町づくり振興会里山部会・内山秀樹部会長:

竹林が荒れ放題。高齢化でタケノコの出荷もほとんどできない。うっそうとした竹やぶとなって、タケノコもできなくなっている

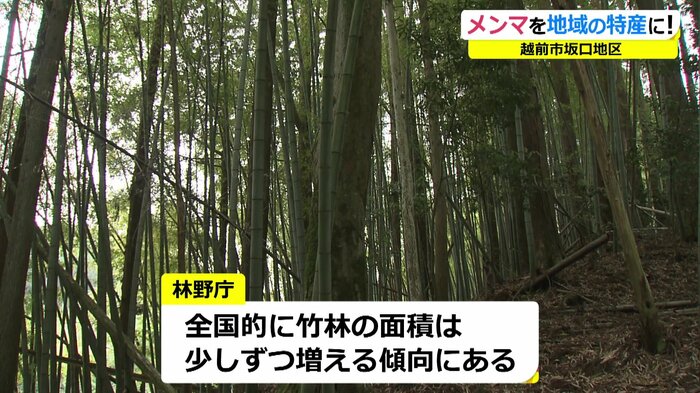

林野庁によると、竹は繁殖力が強く、周囲の土地に進出していくのが特徴だ。少し前のデータになるが、全国の竹林面積は、1986年から2012年までの26年間で約10%増加した。竹を放置すると、森の多様な生態系が失われる恐れが高まる。このほか、暗い竹林が生い茂ると人の出入りが難しくなり、不法投棄や鳥獣害が増えるとの指摘がある。

竹の繁殖を防ぐため伐採する必要があるが、ここにも困難がある。里山の高齢化と過疎化が進み、伐採を担う人材が不足しているためだ。

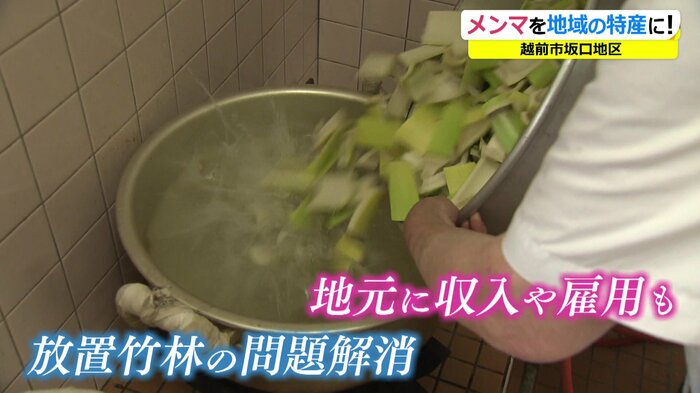

この問題の解決を図るため、地元はメンマづくりに乗り出した。“邪魔者”の竹を幼竹の段階で取り除くことで、放置竹林を解消する。さらにメンマに加工することで地域おこしの“救世主”へと転換させるのが狙いだ。

メンマを地域の特産に

今回参加した店主らは収穫後、工房に戻りメンマづくりを体験した。

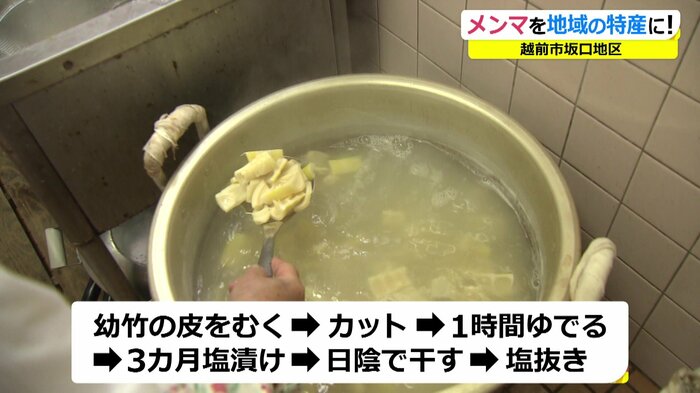

幼竹の皮をむき、一口サイズにカットした後に1時間ほどゆでる。そして、塩漬けすること3カ月。日陰で干し、塩抜きすれば完成となる。

この日は2022年に作ったメンマの試食会も開かれた。ラーメンをはじめ、てんぷらや「きんぴらメンマ」などが振る舞われた。

武生麺類組合・金子康幸組合長:

きんぴらが思ったより歯ごたえがあっておいしかった

坂口地区うららの町づくり振興会里山部会・内山秀樹部会長:

一番の課題は販路。武生は中華そばの町という個性があるので、まずそこで使ってもらいたい。そして、そのメンマと言えば坂口地区だとなるようにPRしていきたい

(福井テレビ)