去年教育界は東京工業大学と東京医科歯科大学が統合するというビッグニュースに湧いた。そして1月19日、その新しい大学名が「東京科学大学」と発表された(略称「科学大」、英語表記「Institute of Science Tokyo」)。

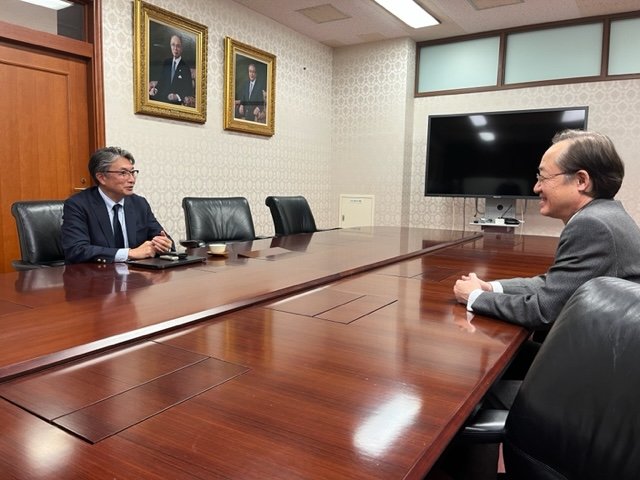

今日本中が注目する東京工業大学学長の益一哉氏に、新大学が目指すものを聞いた。

どの大学もできなかった新しい大学を創る

――新大学名が東京科学大学と発表されましたが、益学長にはこの大学名にどのような想いがありますか?

益一哉氏:

名称が決まる過程では様々な人たちの想いや考えがありました。もちろん僕の個人的な想いもありますが、それを言うと一人歩きする可能性もあるので言えないですね(笑)。

――東工大的には名称が「工業から科学へ」と変わったことになります。

益一哉氏:

両大学の専門分野を想起させる単語を含める名称案や、より広いイメージの単語を含める名称案もありました。しかし今回の統合の⽬的が「両⼤学の伝統と先進性を活かしながら、これまでどの⼤学も成し得なかった新しい⼤学のあり⽅を創出する」なので、新大学の目指す姿・方向性を想起させる単語を含めた、この名称案になりました。

「どうせやるなら1大学に統合してはどうか」

――統合について最初に提案したのは、東京医科歯科大学側だと聞いています。

益一哉氏:

コロナを受けて東工大、東京医科歯科大学、一橋大学、東京外国語大学の「四大学連合」で、学生の学びや研究をどうするかという議論をよくしていました。その中で東京医科歯科大学から、「大学等連携推進法人(※)をつくりませんか」というお話を頂きました。

(※)大学間の連携を推進するために協議調整などを行う一般社団法人

――その提案がきた時どう思いましたか?

益一哉氏:

振り返ると日本の産業界、とくに製造業のGDPはまったく伸びていない。しかしアメリカはどうかというとやはり製造業は伸びていないが、GAFAやバイオ産業がけん引して産業界全体では伸びている。では東工大が日本の産業界に貢献するためにはどうしたらいいのかと考えると、新産業を生み出せるようになるための思い切った変化をしないとだめだと思いました。そこで「どうせやるなら連携推進法人ではなく、1法人1大学で統合してはどうか」とこちらから提案しました。

「統合が予想もつかないイノベーションを生み出す」

――統合の狙いは医学と工学の医工連携ですか?AIやロボットの分野での相乗効果も狙えますね。

益一哉氏:

医工連携は大事です。AIによる診療データ解析や手術ロボット、オンライン診療での人の顔の色彩や光沢の標準化など、医療技術はいまも着々と進歩しています。しかしこの統合で狙うのは、その次なのです。今考えられるものではなく、まったく予想もつかないイノベーションです。

――統合で狙うのはイノベーションだと。

益一哉氏:

そのイノベーションがどこから生まれるかというと、インタラクション(交流・相互作用)です。大学が統合されれば、学生も教職員も自分と同類の人と話すだけでなく、分野の全く違う人と話し合うことになります。そうすると面白いものがうまれます。そういうインタラクションを増やすことが大事なのです。

入試選抜方法は2026年に発表しないといけない

――入試やアドミッションポリシーはどうなるのでしょうか?

益一哉氏:

統合をするにあたって「アドミッションポリシーをどうするか」「教育課程をどうするのか」から議論をスタートしていたら、いつまでたっても統合できません。だからまず統合することを決めました。アドミッションポリシーの決定は2028年度が目安です。そうすると入試選抜方法はその2年前の2026年には発表しないといけないので、そんなに時間はありませんね。

――新大学は10兆円ファンド(※)に認定申請するのですか?

益一哉氏:

統合の目的は、これまでの大学ではなし得なかった大学の在り方を創出することなので、10兆円ファンドについてメディアに書かれているとおりの内容になれば、国際卓越大学はその手段と考えています。しかしながら、実際の予算規模などまだ不明なところもあります。また手続きにおいても、多くの国立大学の学長も言っておりますが、予算配分にあたって計画書や報告書の作成に相当な人的リソースを使っていて、それが研究の時間を減らしていることも感じています。

(※)文科省が創設した10兆円規模の大学ファンドで、世界トップレベルの研究が見込まれる大学を「国際卓越研究大学」と認定し、ファンドの運用益で支援する。運用益の目標は年3000億円で、仮に5校に分配すれば1校当たり600億円。

一橋大学、東京外国語大学とも今後の協力関係を

――一橋大学や東京外国語大学との統合も今後検討されるのですか?

益一哉氏:

今は東京医科歯科大学との統合で精一杯で、さらなる統合を考える余地も余裕もないです。ただし「四大学連合」で培ってきた連携関係は、これからも続けていきたいと思っていますし、一橋大学、東京外国語大学の学長とも今後の協力関係についてお話しさせて頂いています。

――最後に2023年、日本の教育の課題をどう考えますか?

益一哉氏:

初等中等教育について、先生の人数が増えない中で、やらなければならないことがどんどん増えてきて、それが教育界を疲弊させていると思います。1人の先生が授業も部活動もやることで働き方改革は進まず、結果として先生になろうとする人が減っているのではないでしょうか。また、極論かもしれませんが、理科を面白いと思っている人が理科を教えないから、理科を学ぼうという子どもが育たない。だから理科が面白いと思っている工学部や理学部出身の人が、先生になる必要があるのです。これを解決するためには、たとえば、教員免許制度を改革し、教育学部、教育大学の出身者以外でも小中学校、高校の教員になりやすい環境をつくることも検討する必要があると思います

――ありがとうございました。新大学の未来が楽しみでしかありません。

【執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款】