災害の備えで悩ましいのが、平穏であればあるほど関心が薄れてしまうこと。そんな状況を変えるかもしれない“本気で遊べる防災訓練”がある。

それが「あそび防災プロジェクト」。運動会、謎解き脱出ゲームといった、参加型のコンテンツに防災の要素を取り入れ、楽しみつつ知識を学んだり、備えようという試みだ。

企業のレクリエーション、商業施設や自治体のイベントなどで、2019年から全国各地で100件以上を実施。子どもから大人まで、約5000人が参加してきたという。

障害物リレーやクイズラリーも!大人も本気になる「防災運動会」

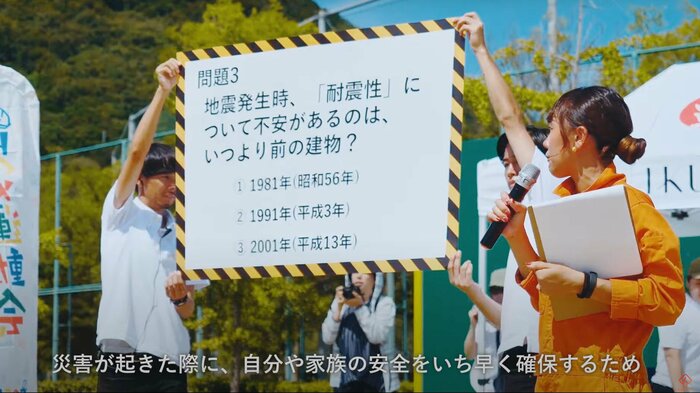

そこではどんな体験ができるのか。代表的なプロジェクトである「防災運動会」は、参加者が複数のチームに分かれて順位を競うが、競技の種目はいずれも防災に関係している。

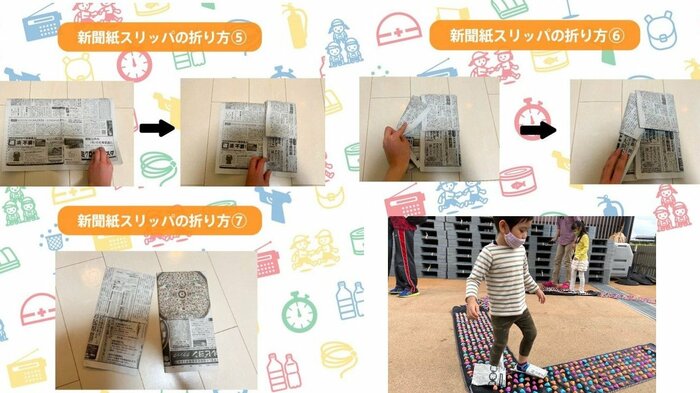

例えば“防災障害物リレー”では、走路の途中に(1)新聞紙でのスリッパづくり(2)瓦礫の凹凸を再現した足つぼ渡り(3)放水で設置物を倒す(4)心臓マッサージを30回。これらの障害が待ち構えている。参加者は競争しながらも、楽しみながら、知識や技術を学べるのだ。

このほかにも、防災の知識を競う“防災クイズラリー”、災害時に足りなくなる物資をジェスチャーで伝えて持ってきてもらう“避難場所ジェスチャーゲーム”などの競技が用意されている。

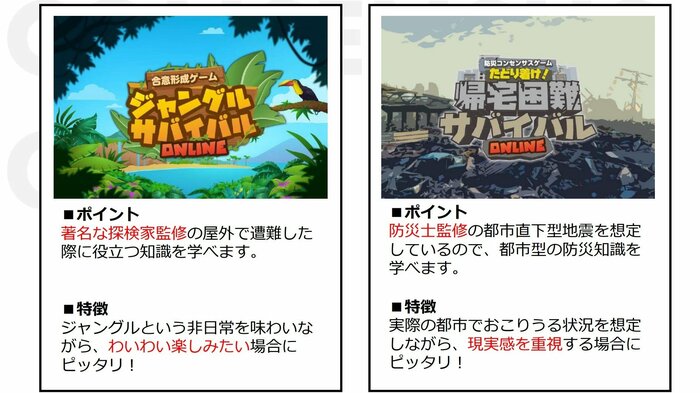

プロジェクトはこれだけではない。Zoomなどのビデオチャットを使った「帰宅困難サバイバル」は、オンラインで災害時の対応を学べる。

参加者は、災害などの予期せぬ問題で「帰宅困難になった」と想定し、そこからの対処法を個人で考える。その後に多数決が禁止の状態でチームとしての見解をまとめる。最後には防災の専門家が出した結論と比べて、妥当かを振り返るというものだ。

こちらは価値観の違いを理解して、複数人の合意を得るための流れなどが身につくという。

防災の「興味が薄い人」に広める必要がある

あそび防災プロジェクトの運営会社「IKUSA」(本社・東京)は、もともとはイベント会社で防災のプロだったわけではないという。それがなぜ、力を注ごうと思ったのだろうか。赤坂大樹代表取締役にお話を伺うと、今の課題も見えてきた。

――あそび防災プロジェクトを立ち上げた、経緯や狙いを教えて。

弊社はもともと、宝探しや謎解きなどのアクティビティをご提案していました。自治体などがお客様になるのですが、皆さん「関心を持ってもらうこと」に苦労していました。例えば、日本のお城は好きな人もいますが、興味が薄い人もいる。ただ、そうした層も弊社のアクティビティ(お城を舞台にした遊びなど)を媒介にすると、来てくれたそうです。

ここに、防災の意識と似た構造があると思いました。災害は世界的な課題なのに、防災のイベントなどに参加するのは、既に知識がある人が多い。興味がない人や(学ぶための)時間がない人に広めるにはどうすればいいのかと考えたとき、遊びに効果があるのではと思いました。

――通常の防災訓練との違い、こだわりは?

ポイントは参加しやすく、楽しいことです。一般的な防災訓練は真剣にやらないといけない、楽しいものではないイメージがあると思うので、レクリエーションとしても成り立つような、遊ぶことで防災に必要な考え方、姿勢などを啓蒙できるものを目指しています。

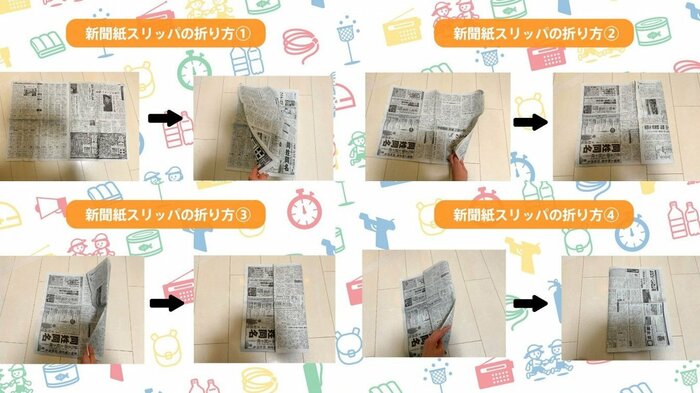

災害時に足元を守る「新聞紙スリッパ」の作り方を学ぼう

――ユニークな内容ばかりだが、企画や考案はどうしているの?

プロジェクトを初めて実施したのは2019年ですが、2018年から約1年間をかけ、防災の学習期間を設けました。社員の数名は防災士の資格も取得しています。プロジェクトの内容は、全国各地でイベントを行う中で感じたこと、ヒントに思ったことを取り入れています。

例えば、防災運動会では新聞紙を折って、スリッパを作ります。これは熊本県で行われていたことを取り入れた形です。これまで“地産地消”のような考え方だった、各地域の防災の知恵をシェアするような役割も担うことができているのではと思います。

【新聞紙スリッパの作り方】※材料は新聞紙2枚で一足分

(1)新聞紙をもと折り目に合わせて半分に折る

(2)新聞紙を横向きにして端を持ち、中心まで半分に折る

(3)さらにもう一回「2」の部分を折る

(4)裏返す

(5)「2」の反対側の端を半分まで折る

(6)「5」の端を「2」の隙間部分に入れる

(7)もう1枚の新聞紙も同様に折る。完成。

――プロジェクト参加者の反応を教えて。

参加者からは「(防災への)最初の一歩を踏み出すきっかけになった」との声をいただきます。体験型のイベントだと、参加できる時間は1~2時間程度だと思います。そこでの体験から、防災への関心と学びにつなげていただくことが大切。その点ではよかったと思います。

防災グッズはプラスになるが、あるだけでは備えにならない

――防災関連で課題に感じていることはある?

災害の備えが、物品に寄っている気がします。防災グッズはあると(災害対策として)プラスにはなるのですが、それをどう使うか、どう行動するかまでを含めてが防災です。実際に被災した時にはグッズが手元にないかもしれません。

災害時にはちょっとした迷いが、二次災害につながることもあります。いざというときにどうするかを考えたり、話し合う機会を、家族やコミュニティで設ける必要もあるでしょう。

ここを考えると、体験型のコンテンツで防災知識を学ぶことが広まってもいいのではないかと思います。防災訓練は「嫌々やるもの」といったイメージもあるので、その辺りも変わっていけばいいなと。その機会を作っていくことが大事なのではないかと思います。

――人々に備えてほしいこと、伝えたいことは?

皆さん意識をされているでしょうが、まずは備蓄。災害が起きると都市部でも都市部以外でも、軒先避難をするようなことも考えられるので、備蓄は確実にしておいてほしいです。後は家族やコミュニティで災害が起きたときの対応を確認しておくこと。例えば、津波が来たらどう逃げるのか。連絡はどこでどのようにしてとるのか。それがだめだったらどうするのか。そうした約束事のようなことを話し合っておくと良いのではないかと思います。

あそび防災プロジェクトの費用は、20万円台~40万円台から。商業施設や自治体などで実施されることも多いという。防災には真剣さ、真面目さも大切だが、遊ぶこと、楽しむことから興味を持てるような選択肢が増えてもいいのかもしれない。

(提供:IKUSA)