福井県内で唯一の百貨店として営業する「西武福井店」。ただ、運営する「そごう・西武」は不振が続き、親会社が売却を検討している。

西武福井店は福井市中心部に位置し、福井駅前のシンボルとなっているだけに、県内では今後に注目が集まっている。

なぜ、全国的に百貨店の不振が続いているのか?また、売却後の生き残り策などについて、専門家に聞いた。

専門家が解説「百貨店不振の原因」

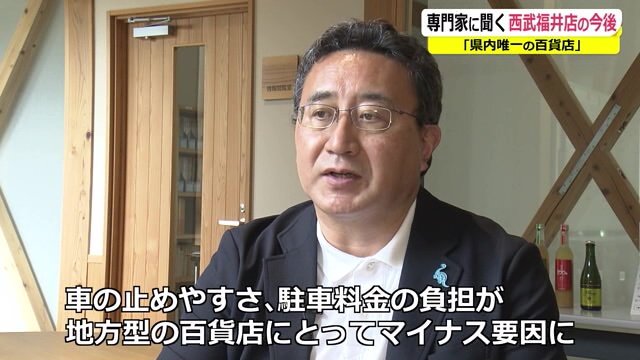

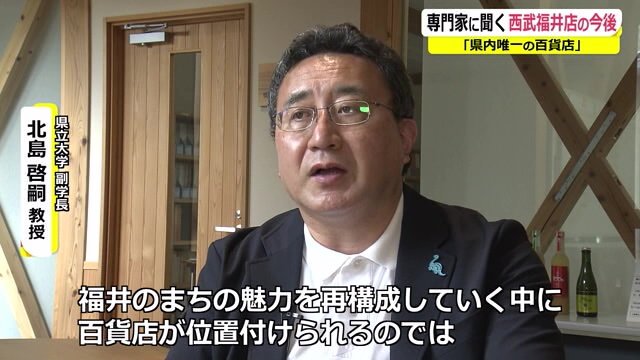

福井県立大学・副学長で、流通やマーケティングが専門の北島啓嗣教授に話を聞いた。まず、特に地方で百貨店の不振が続いている理由は?

県立大学 副学長・北島啓嗣教授:

車をめぐるライフスタイルの変化が非常に大きい。地方や郊外に百貨店がつくられた時代は、公共交通機関で買い物に行くのが普通だった。ただ、車が普及し、車で買い物に行くようになった。車の停めやすさ、駐車料金の負担が、地方型の百貨店にとって大きなマイナス要因になった

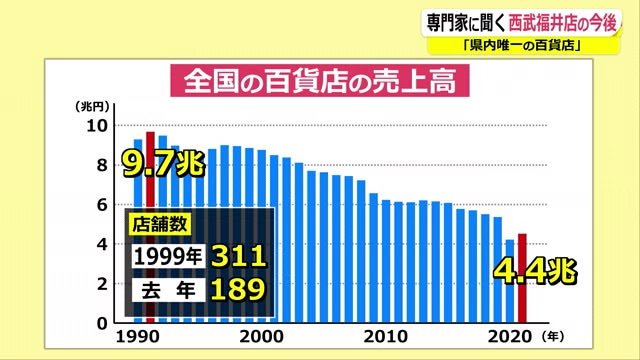

全国の百貨店の売上高の推移を示したグラフを見ると、1991年に売上高9兆7,000億円余りでピークを迎えた。

しかし、その後は減少が続き、2021年は4兆4,000億円余りと、最盛期の半分以下に落ち込んでいる。店舗数も、最も多かった1999年の311店舗から減少を続け、2021年は189店舗となった。

次に、県民の注目度が高い「そごう・西武」の売却問題について。

西武福井店など百貨店10店舗を展開する「そごう・西武」は3年連続の赤字決算となり、親会社の「セブン&アイホールディングス」が事業の売却を検討している。海外の投資ファンド3社が入札に参加し、早ければ夏ごろ、最終的な売却先が決まると報じられている。

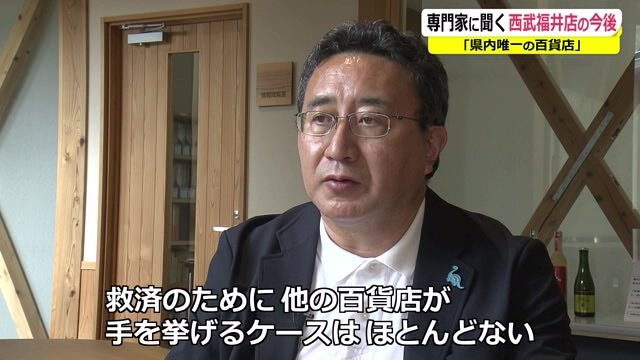

県立大学 副学長・北島啓嗣教授:

店舗ごとにばらばらにされ、おいしいところを残して、さらに売却されるのが最有力のシナリオ。百貨店の事業そのものは、ファンドにとっておいしくない存在。海外のファンドは資本主義のルールで動くので、新幹線が来るとか、福井のために、という論理は通用しない。郊外・地方の百貨店が失われてきたが、救済のためにほかの百貨店が手を挙げるケースはほとんどない。(想定されるのは)地元資本が介入してお金を出すケース。もう一つは、第三セクターのような形で自治体が救済措置をとる

百貨店に期待される「まちの活性化」

では、地方の百貨店が営業を続けるために、どのような策が考えられるのか?

県立大学 副学長・北島啓嗣教授:

頑張ってコストをできる限り下げる。百貨店でありながら、ショッピングセンターの発想を取り入れる。有力なテナント、ブランドを入れて、人が来てくれる状況をつくる

福井の場合、中心市街地で進む再開発が追い風になることも考えられるという。

県立大学 副学長・北島啓嗣教授:

今、JR福井駅前ではたくさんのマンションが売り出されていて、住む人が増える。年を取ると雪かきはつらいし、車の運転に自信がない人もたくさんいて、これからも高齢化社会で増えていく。そういう人たちが福井の駅前に住むようになる。福井のまちの魅力を再構成していく中に、百貨店が位置付けられるのでは

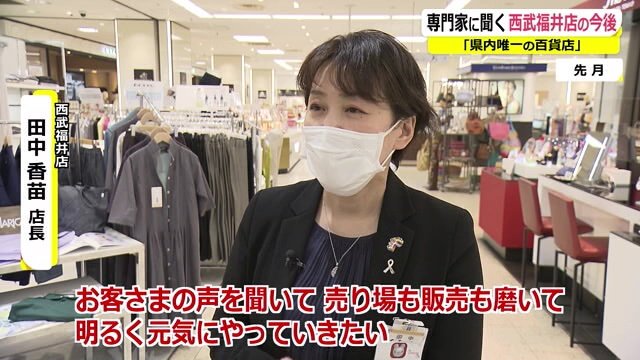

西武福井店はリニューアルから1年余りが経過し、売り上げは10%アップ、来店客数は5%アップとなっている。北陸新幹線の県内延伸を控え、中心市街地の活性化が期待されている中、西武福井店の田中香苗店長は5月、取材でこう話していた。

西武福井店・田中香苗店長:

地域のためになくてはならない福井店として、売り上げや利益を出す店にするという意味では心配ないと思っている。お客様の声を聞いて、売り場も販売も磨いて、明るく元気にやっていきたい

西武福井店の存続を望む県民が多い中、私たちができる存続策を北島教授に聞いた。

県立大学 副学長・北島啓嗣教授:

まず第一に、買い物に行っていただくことが重要。どういった品揃えがいいのかを率直にぶつける。コミュニケーションを図るのが基本。意識として、地元の百貨店だし、地元のもの。

「だるまや」(西武福井店の前身)という看板を残す、復活させるという意気込みで考えていくのがよい

(福井テレビ)