国際社会が厳しい経済制裁を科す一方で、強気な姿勢をとり続けるロシア。背景にはロシアの豊富なエネルギー支援に世界が依存している現状もあるようです。日本の暮らしにはどのような影響があるのでしょうか。

日本 液化天然ガス ロシアから”約8%”輸入

日本エネルギー経済研究所 専務理事 小山堅氏:

ロシアのガスの供給を制裁で止めるとかなれば、ヨーロッパとか日本とか、中国とかそういう所でみんなで取り合いになるっていうことになるんで。とてつもなく値段が上がります。

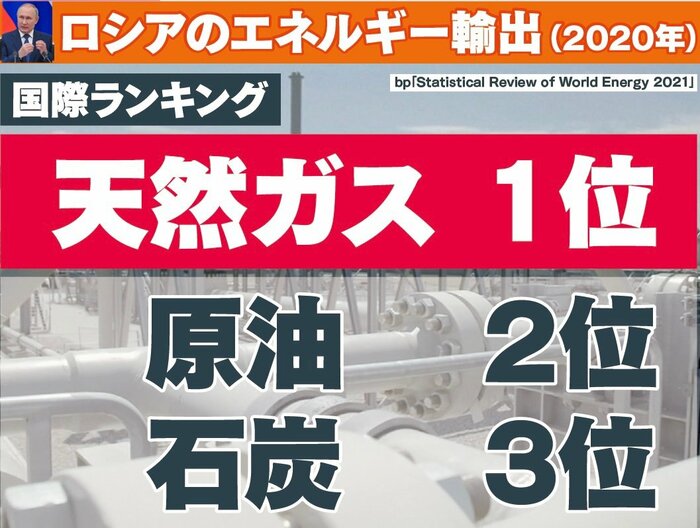

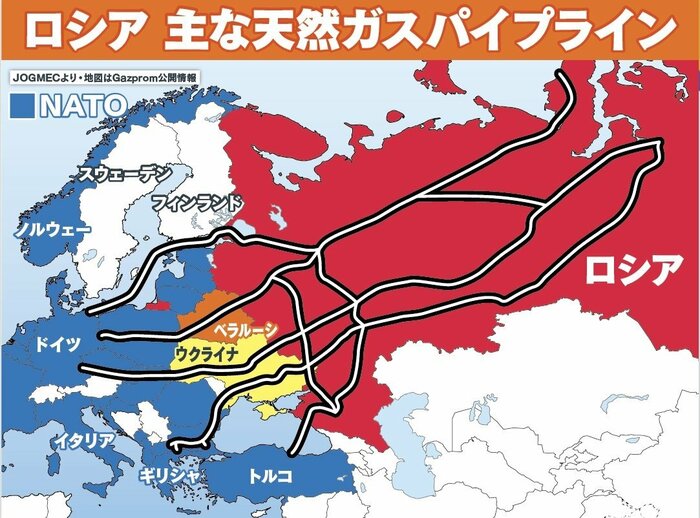

エネルギー安全保障の専門家が指摘したのは、「世界各国がエネルギーの面でロシアに依存している」という現実。ロシアは、天然ガス輸出量で世界1位。原油、石炭も世界のトップ3に入る資源大国で、パイプラインなどを通じてドイツ・フランスなどに輸出しています。

今回、EU・ヨーロッパ連合が「SWIFT」から排除した銀行を見てみると、ロシア国営で最大手の「ズベルバンク」や国営の天然ガス会社の傘下にある「ガスプロムバンク」など、エネルギーの取引に欠かせない銀行は除外されているのです。

日本エネルギー経済研究所 専務理事 小山堅氏:

非常に厳しい経済制裁をロシアが受けているわけなので、それに対抗してロシア側からエネルギー輸出を減らすとか止めるとか対抗手段に出る可能性もあります。

エネルギーをロシアに頼り、決定的な制裁を行うことが出来ない欧米諸国。日本も決して人ごとではありません。現在、日本は、輸入する液化天然ガスの約8%をロシアに依存しています。そして、現在、日本は原油高の対応に追われており、さらなる高騰を警戒しています。そして、政府は、3月10日からガソリンや灯油などに対する補助金の上限を25円まで引き上げる方針ですが、この先さらに高騰すれば、経済や家計への影響は避けられません。

では、他国のロシアへの具体的なエネルギー依存度はどのような状況なのでしょうか。

エネルギー供給 “サハリンプロジェクト” 米・英撤退

G7のロシアへの天然ガスの依存度は、ドイツでは55.2%で過半数を超えており、日本は8.2%の依存度になります。

そして、実際、ロシアで採取された天然ガスはパイプラインを通って送られています。

ドイツの「ノルドストリーム2」というパイプラインは、開通すれば天然ガスの量が2倍になるというものでした。しかし、ドイツのショルツ首相はこれの承認作業を停止。つまり、完成はしていますがまだ稼働はしていないのです。

ドイツが「ノルドストリーム2」の承認作業を停止したことについて小山氏は。

日本エネルギー経済研究所 専務理事 小山堅氏:

ドイツにしてみると覚悟を決めて、この承認を停止したということになります。元々ドイツはノルドストリーム2に相当こだわってきました。何よりもドイツにとってロシアのガスは非常に経済性の高い、競争力があるガスなんですね。だから、依存度が高い。ヨーロッパも皆同じです。それをあえて止めて、でもこの今回の暴挙に対して、対抗しなければならないということを決めたわけですが、ドイツにとってみればこれからエネルギー政策をどうするのかということを、もう一回本当に問われることになる。そういう決断だと思われます。

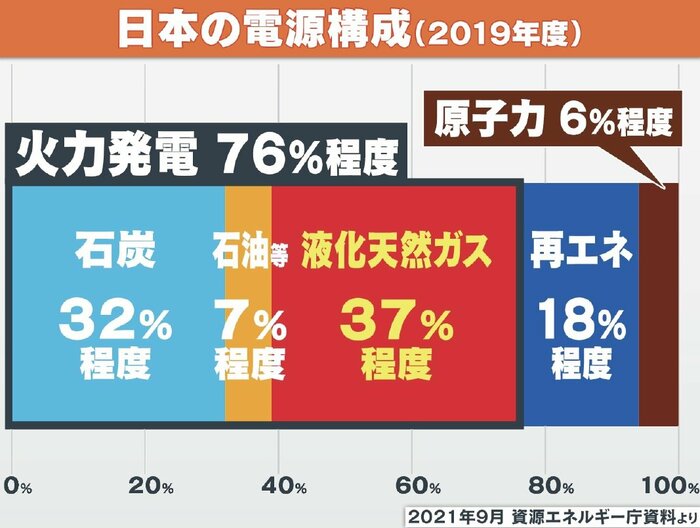

その一方で、2019年度の日本の電源構成を見ていくと「液化天然ガス」は全体で一番多い割合の37%程度。日本にとって液化天然ガスは非常に重要であることが分かります。

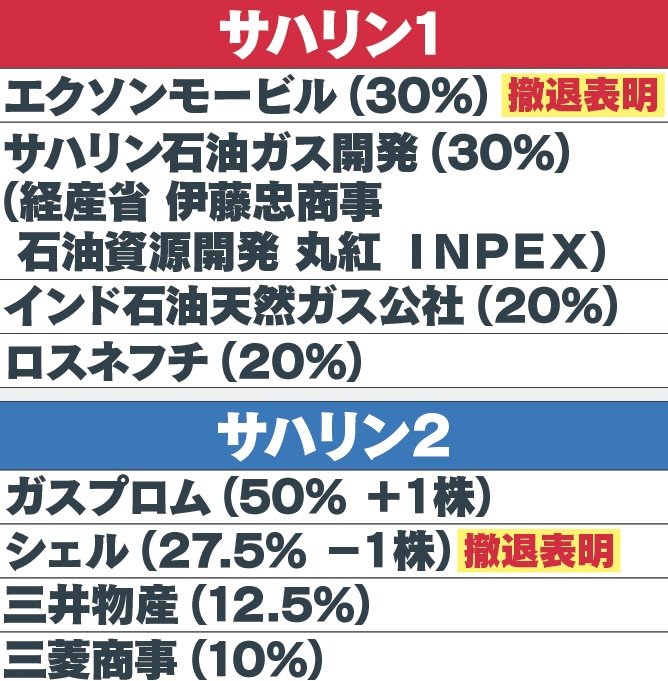

さらに、そのような中に「サハリンプロジェクト」の存在もあります。日本政府や日本大手の石油会社などが出資して、サハリンから石油や天然ガスをパイプラインを通して日本の方にもっていこうという内容です。

しかし、“サハリン1”というプロジェクトをめぐっては、アメリカの「エクソンモービル」という企業が撤退を表明、“サハリン2”からはイギリスの「シェル」が撤退を表明。では、この動きによって日本への影響は出てくるのでしょうか。

日本エネルギー経済研究所 専務理事 小山堅氏:

影響は間違いなく出てくると思います。最近の激しい戦闘や経済制裁で、きのうの市場の原油価格が大幅に上がりました。110ドルを超える値段が一時ついてます。この問題は、ガソリンや灯油などの石油製品の問題だけではないんです。発電のところで天然ガスが一番多い。実は日本では天然ガスの値段は原油の値段で決まります。ですから、これから先、日本が買ってくる天然ガスの値段はどんどん上がってくるということになります。つまり、電気代もあがるということなんですね。その意味において、これから先、日本の経済にとってみれば、エネルギーコストの上昇は避けられなくなって、経済的に大変厳しい状況になる可能性があると思います。また、企業の撤退も、日本の企業がこれから様々な選択的判断を問われます。そういう意味で大きな出来事になっていると私は思います。

(「めざまし8」3月3日放送)