2019年10月、首里城が燃えた。

心にぽっかりと穴が空いたような喪失感を感じる中で、沖縄にルーツを持つハワイ沖縄県系4世のエリック和多さんは首里城に祈りをささげた。

「首里城の再建は建物だけじゃなく、沖縄の言葉や文化、歴史の作り直し」だと彼は言う。

首里城を失い、多くの県民がその存在と向き合い始める中で、遠いハワイの地から、ウチナーンチュが忘れかけていた大事なことを、ハワイのウチナーンチュが教えてくれた。

紅型に込めた首里城への思い

沖縄から遠く離れたハワイの地で、首里城の再建を願うエリックさんの家には、首里城と彼自身をつないできた貴重な品があった。

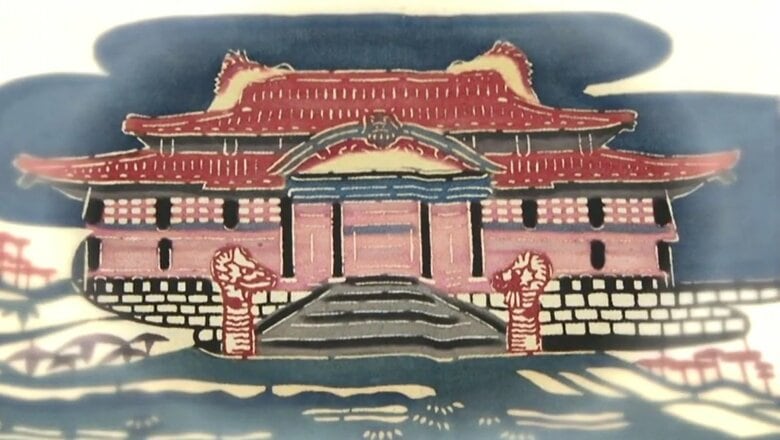

それは、移民1世の曾祖母・仲村カナさんの形見で、首里城が描かれた紅型(びんがた)だった。

「一番真ん中に飾ってあった。琉球の歴史が一つのもの(紅型)に入っているのは凄いと思って。ひいばあちゃんは『首里城』と言わなかった。いつも『ウグスク(御城)』と言っていた。これが昔の首里城だと分かってから、いつかこの建物を見たいなと思っていた」

紅型を通して受け継がれた首里城への思い。カナさんはこの紅型をどこで手に入れたのだろうか。その道のりを辿っていくと、また別の形の首里城への思いに触れることができた。

琉球王朝時代に王侯や貴族が着用した伝統の染め物「紅型」は、首里城下で誕生したと伝えられている。

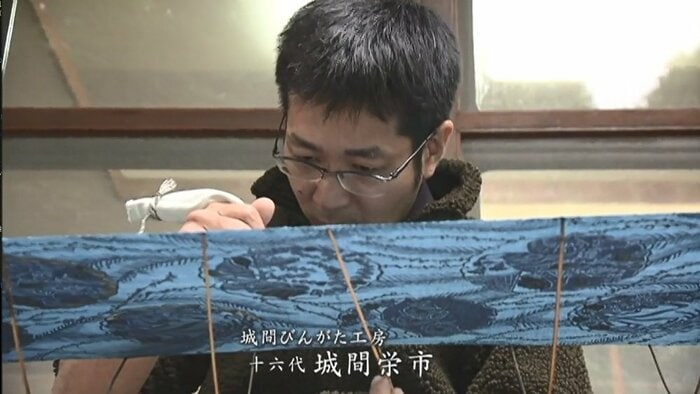

ハワイに渡った紅型の手がかりを求め、沖縄で最も古い歴史を持つ紅型工房「城間びんがた工房」を訪ねると、ここで作られたものだと判明した。

この紅型を制作したのは、名人とうたわれた十四代目・城間栄喜。現在の十六代目・栄市さんの祖父にあたる。

作られたのは終戦直後の70年以上も前。

「その時代は首里城もなかったですし、再建されていなかった。祖父の栄喜が38歳で終戦を迎えているので、かつてあった首里の風景を思い出しながら作った紅型」

栄喜さんの脳裏に焼き付いていた、琉球王国の面影を残す町並みや首里城などの美しい風景のすべては、この島にやってきた戦争で吹き飛ばされてしまった。

戦争時、首里は激しい攻撃にさらされた。首里城地下には、旧日本軍の司令部があったため、アメリカ軍の最大の標的となってしまった。

首里城は破壊しつくされ、すべてを失った首里で、食べるものすらなかった戦後すぐに、栄喜はあの紅型を作ったのだ。

栄市さんは、その根底に「首里城を、故郷の景色を取り戻したい」という思いがあったのではないかと推測する。

「病院のベッドシーツとか汚れて捨てられているものの中から、きれいな部分を切り取って染めたりしていたようです」

栄喜さんが紅型を描いた道具は、今も残されている。

それは戦争で使用されたアメリカ軍の薬きょうを自ら加工したもの。紅型を作るために、苦心して考えられた代用品だった。

戦争で失われた首里城を紅型で蘇らせた栄喜さんは、1992年6月、首里城復元を目前に控えながらこの世を去った。

だが、この図案は「城間紅型」の代々続く紅型職人に今も引き継がれている。

「これを考えたときっていうのは、もっと凄い切実な故郷への思いがあったんじゃないかと思います」

栄市さんは祖父の仕事を少し誇らしげにそう語った。

紅型の首里城で故郷を思った

栄喜の紅型はどのようにしてカナさんの手に渡ったのか。

カナさんがハワイに渡ったのは1907年、まだ18歳だった。

サトウキビ農園で過酷な労働が続いたが、沖縄の家族に仕送りするために必死で働いた。そんなカナさんの心を支えたのが、沖縄の歌と踊りだった。

エリックさんが沖縄芸能を始めた理由も曾祖母・カナさんの存在があったから。

そしてカナさんは沖縄を離れて50年後、念願叶いようやく故郷へ里帰りを果たした。

しかし、心に刻まれた首里城の姿はそこにはなかった。当時、首里城跡地には琉球大学が設置されていたのだ。

そこで、カナさんは代わりに首里城が描かれた紅型を携えてハワイに戻ったのだという。カナさんは亡くなるまで首里城を見ることもなかった。

長い歳月の間、カナさんにとっても、エリックさんにとっても紅型に描かれた首里城こそが、かけがえのない首里城、そして故郷そのものだったのだ。

焼失したからこそ気づいた県民の心

首里城が復元されたのは1992年。1986年から始まった首里城の復元プロジェクトリーダーを任されたのは、歴史学者の高良倉吉さんだった。

戦争によってほとんどの資料が失われた中での復元は困難を極めた。日本全国から第一線の研究者や一流の職人が集められ復元に臨んだが、道は険しかった。

当時、専門家の間では「復元する必要はない」という声も多く、新聞には「結局観光施設だ」と書かれた。

それでも高良さんは使命感のようなものに突き動かされていたという。

「これからの沖縄の若い人たちにとって、この島に琉球という国があり、その中心が首里城だったことを見て感じてほしかった。小さな島には独特の歴史があって、それを象徴するのが首里城だと。“将来のために首里城が必要だ、過去のためじゃない”と考えたんです」

6年の月日を費やし、高良さんは日本中から首里城に関する資料を調べ上げ、その幻の姿を形にしていった。

そして1992年、沖縄の本土復帰20周年の節目の年に首里城の正殿が復元された。その後、2007年に書院・鎖之間、2014年に黄金御殿、2019年2月に御内原が復元され、全工程が完了した。

30年以上にわたる復元事業をようやく終えたところで、首里城は燃え落ちた。

高良さんは、家の窓からその様子を眺めていたという。30年の努力が崩れ去っていくのを前に、途方に暮れたという。

しかし、自分と同じように首里城の焼け跡に涙する若者たちを見て、復元当初は多くの批判や県民の無関心にさらされたが、30年の歩みを経て、首里城は県民の心に刻まれてきたのだと感じた。

「若い人も涙を流している。なぜ泣いたのか知りたい。その感情が含まれているメッセージは何だろうか」

高良さんの問いと同じように、焼失をきっかけに、多くの人々が自分の中に刻まれていた首里城について「一体、何だったのか」と考え、そして向き合い始めた。

首里城は琉球王国の平和と繁栄の砦

沖縄県立博物館・美術館の田名真之館長は、日本の城と首里城の違いをこう説明する。

「日本の城は基本的には白と黒で、屋根瓦も黒で、漆喰で塗られている。首里城は日本の城とは全く違う、琉球独特の世界です。沖縄の場合は独立した琉球国という国家として、政治経済の拠点というだけではなく、外交になる場所でもあった。そこで外国から来た賓客をもてなすために料理が振舞われたり、踊りが踊られたり、さまざまな文化が生まれていった」

世界遺産にも登録された首里城の芸術の花「組踊」。琉球王国時代、中国からの使者である冊封使をもてなす際に披露された歓待芸能だ。日本の歌舞伎や能を巧みに取り入れ、琉球独自の芸能として発展した。

首里城で繰り広げられていたのは、人々の気持ちを豊かにする文化と芸術。戦争とは正反対の世界だった。

2019年は組踊の誕生から300年という大切な節目の年であり、首里城での記念公演も計画されていたが、その直前に首里城が焼失した。

組踊立方で人間国宝の宮城能鳳さんは「夢であってほしいと、祈るように何度も思いました。首里城は、組踊の発祥の地でもあります。その存在は大きい存在だったと思います。首里城焼失に伴う思いというものも先人の残した組踊を大事に後世に残していくという思いと、重なってくるような感じがします」と話した。

首里城から生まれた組踊、三線の音楽、そして泡盛や琉球料理、王国ならではの建築様式。琉球王国時代、「スイグスク」と呼ばれた首里城は沖縄文化の原点でもあったのだ。

エリックさんもまた、首里城のことを「スイグスク」と呼んでいた。沖縄の方言で城を意味する「グスク」。それは一体何なのか。

語源は定かではなく、城と書くのは当て字であり、一説には「御宿(ぐしゅく)」だという。それはすなわち王宮のことで、小さな王国である琉球王国は争いを徹底的に避け、むしろ友好的に交流することで450年もの間、平和を維持してきた。

首里のグスクは琉球王国の平和と繁栄を守るための砦だった。首里城の焼失により、県民の心に眠っていたウチナーンチュとしてのアイデンティティーが目覚めたのだ。

後編では、ハワイにある「グスク」を通して、沖縄の若者たちが故郷・沖縄を見つめ直す。

【前編】首里城は焼け落ちたけど“何か”が変わった。ハワイから来たウチナーンチュが教えてくれたこと

【後編】不思議と重なり合う沖縄とハワイの歴史。2つの“グスク”から若者たちが故郷を思う

(第29回FNSドキュメンタリー大賞『海の向こうの首里城』)