「コロナによる一斉休校で子どもたちの授業数をどう確保すればいいのか?」

ちょうど一年前、教育現場はこの「学びの保障」問題で大混乱していた。

しかしそうした中でも「100年に1度の歴史的な経験だからこそ」とPBL=プロジェクト型学習を推進したのが埼玉県戸田市だ。その理由と成果を取材した。

コロナでPBLが加速した埼玉・戸田市

「コロナによる一斉休業で、本来であれば通常の授業が優先されてPBLは失速します。しかし戸田市ではPBL型の学びが大事だということを各学校が再認識して、自主的に始めました。むしろ加速した感じです」

こう語るのは戸田市教育委員会でPBLの推進を担当する中村篤さんだ。

今年戸田市では緊急事態宣言下の1月16日に、公立小中学校の児童生徒によるプレゼンテーション大会を急遽オンラインに切り替えて開催した。

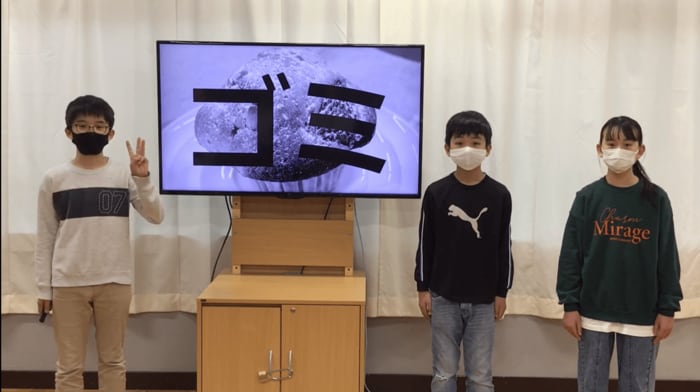

「突然ですが、みなさんお昼はもう食べましたか?そろそろおやつを食べたい時間ですね。このマフィン美味しそうじゃないですか。でも実はゴミなんです」

金賞を受賞した戸田東小学校によるプレゼンの冒頭、子どもたちの背後にあるモニターにはマフィンの画像が「ゴミ」という大きな文字と共に映し出された。

戸田市のあるカフェではこのマフィンが1日3個捨てられていると子どもたちはいう。「少ないように思えますよね?でも1年にすると1095個捨てられてしまっているんです」とプレゼンは続く。

食品ロスを減らす戸田東小のウエブサイト

戸田東小学校の子どもたちは市内の飲食店を取材し、店主にインタビューも行った。

店主からは「食べ物を捨てる罪悪感がある」「材料費がもったいない」「コロナで今後が心配だ」との声があったという。

そこで子どもたちは食品ロスを減らすため、「食べ物救済サイト~食べきゅう~」というウエブサイトを実際に立ち上げた。このサイトでは飲食店がその日に廃棄処分となりそうな商品情報を投稿し、その情報を見た市民が買い物に行くという仕組みとなっている。

このサイトはすでに3つの飲食店で使われているという(プレゼン時点)。さらに、このサイトのQRコードは学校のフェイスブックに投稿してあるという周到ぶりだ。

「皆さんの手で戸田市に幸せの花を咲かせましょう」と子どもたちのプレゼンは結ばれた。

戸田東小学校ではこのプロジェクト以外にも、戸田市役所の屋上でつくっている蜂蜜を材料にラスクを作ろうと市内のパン屋にプレゼンして、実際に商品化するなど起業家顔負けの取り組みも行っている。

戸田第二小はコロナ禍での困りごと解決

戸田第二小学校の4年生は、「コロナに負けない!今、わたしたちにできる新しい生活」をテーマにプロジェクトを行った。まず学校に戸田市福祉保健センターから保健士に来てもらい、コロナを正しく理解するためのレクチャーを受けた。その際も学年全員で集まるのは難しいので、1クラスでレクを行い他のクラスにはZoomで中継するというかたちを取った。

そして子どもたちは「コロナ禍での困りごとを解決しよう」と様々な活動を行った。教育委員会の中村さんはこう語る。

「たとえばマスクですね。マスクをなくしてしまった場合どうするかという課題を設定して、ハンカチを使って10秒で作れるようなマスクを考案していました。ほかにもフェイスシールドの作り方やストレス発散ブックなどがあって、いずれのアウトプットも学校の図書室に展示されています。こうやって学校全体に発信して実際に試してもらうことで、自己満足にしないことがPBLでは重要かと思います」

中止になった林間学校をつくった戸田第一小

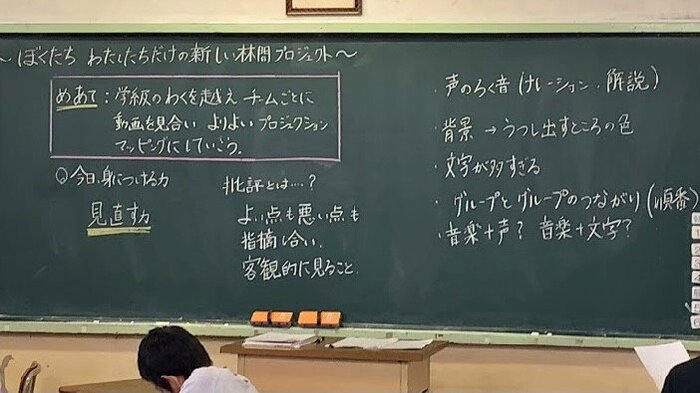

戸田第一小学校の5年生は、コロナで中止になった林間学校をもう一度自分たちの力でつくり上げようと、『ぼくたち、わたしたちだけの新しい林間学校』というテーマでプロジェクトを立ち上げた。

「林間学校を皆で楽しむような映像をつくって体育館で上映したんですね。映像にはキャンプファイヤーや花火が上がるイメージにあわせて感動的な音楽が流れて。みんなで楽しめる林間学校を自分達でつくろう!という気持ちから生まれたプロジェクトです」(中村さん)

このプロジェクトはある子どもの「プロジェクションマッピングみたいなことできないかな」の一言から始まったという。

「最初先生が『どうする?』と子どもたちに聞いたところ、ある子どもがプロジェクションマッピングを知っていて『なんかそういうのできないかなあ』と。それを受けて先生が『じゃあ皆でやってみる?』とプロジェクトが立ち上がったんですね」(中村さん)

100年に1度の経験だからこそPBLを推進した

戸田市教育委員会の戸ヶ﨑勤教育長はこう語る。

「コロナによる一斉休業で授業の時数が足りなくなり、多くの学校で『新しいことをやっている時間はない』と教え込み型の授業が復活しました。しかし戸田市では、子どもたちはいま100年に1度の教科書に載るであろう歴史的な経験をしているのだから、子どもたちに課題意識を持たせた授業をしないのはもったいないよねとPBLを推進しました。逆転の発想ですね」

戸ヶ﨑さんもプレゼン大会を見て、この1年の子どもたちの成長ぶりに目を細めた1人だ。

「コロナ禍では遠足やいろいろな式が中止になって、どうしても気持ちがふさがります。しかし子どもたちはポジティブに考えて、コロナの中でどうやって生活していくかを自分たちで考えて実行しました。子どものモチベーションを高めるには、子どもの声を聞き、子ども自身に考えさせることです。教えることが好きな先生は、子どものために何かやってあげようと全部お膳立てしてしまいますが、そこを我慢してあくまでもサポート役に回る。主役は子どもなんですね」

GIGAスクール構想の可能性が垣間見えた

戸田市ではコロナ前から学校教育にPBLやICTを積極的に取り入れてきた。戸ヶ﨑さんは語る。

「ちょうど1年前、日本中で授業日数が足りないと大騒ぎになりましたが、いまはそうした声が聞こえません。努力すればなんとかなるとも言えますが、いかに無駄が多かったか気づいた自治体も多かったのではないでしょうか。特にICTを使えば人と遠隔で繋がり、短縮できるものがかなりある。GIGAスクール構想の可能性が垣間見えたと言えますね」

どんな状況でも子どもは成長していく。そのきっかけをつくるのは大人の使命だ。

いまは苦しさが続くコロナ禍の日々だが、子どもたちにとってやがて大きな糧となるだろう。

【執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款】