キャベツを食べて育ったウニは、身が太く、しかも甘くなるのだという。

ウニにキャベツを与えるという養殖を行ってきたのは、神奈川県水産技術センター。ムラサキウニに、“流通規格外で廃棄されるキャベツを餌として与えて飼育する”という養殖の手法を開発し、神奈川県は2020年12月9日、「キャベツウニ」を商標登録したと発表した。

キャベツを食べると、身が太く、しかも甘くなるのはなぜなのか? また、キャベツを与え始めたきっかけは何なのか?

神奈川県水産技術センター企画指導部の主任研究員、臼井一茂さんに話を聞いた。

神奈川県の沿岸でウニは“厄介者”だった

――神奈川県ではもともと、ウニの養殖を行っていたの?

神奈川県ではウニの養殖は全く行われていません。

――ではなぜ、ウニの養殖を始めた?

近年、沿岸漁場から海藻類が無くなる「磯焼け」が全国的に発生しています。神奈川県でも三浦半島を中心に発生が確認され、海藻を餌とする、サザエやアワビなどの減少が問題となっています。

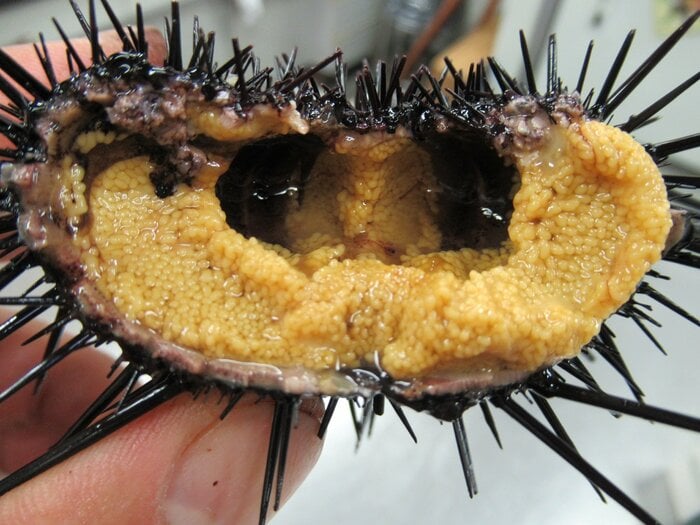

神奈川県の磯焼けの原因となる生物の一つが、ムラサキウニなんです。ただ、ムラサキウニは「磯焼け」のため、餌が足りず、身が痩せていて、食用には向きません。

そこでどうにか有効利用する方法はないかと考え、海藻の代わりに、流通規格外で廃棄されるキャベツを与えて、短期間の養殖を行うことで、美味しいムラサキウニにしたのが「キャベツウニ」というわけです。

ウニは実は雑食

――ウニにキャベツを食べさせ始めたのはいつから?

2015年からです。キャベツ以外にも、100種類以上のものを与えました。おなかが減っていれば基本的に何でも食べますが、その中でも、よく食べたのがキャベツでした。

ネットに入れた海藻とキャベツを置いたところ、キャベツの方に、より多くのウニが集まりました。葉物や一部の根菜類もよく食べましたが、クセのある野菜は食べません。例えば、春菊や長ネギなどです。ミントやドクダミなども食べません。

意外に好きなのが果物です。酸味のない果物で、モモやスイカ、ブドウなどはキャベツを食べているところに入れると、キャベツから離れて食べます。

ちなみにミカンだけで育てたら身が酸っぱくなりました。

――基本的には何でも食べるのは、なぜ?

神奈川県のウニは、主食である海藻がない時期があり、他のものを食べなくては生きていけないからです。なので、基本的には雑食です。

餌としてキャベツを選んだ理由

――基本的には何でも食べる中からキャベツを選んだ理由は?

神奈川県のムラサキウニは、6月末から7月頭に年1回の産卵があります。ですので、餌を食べ始める4~6月に養殖を行い、その時期に入手できる野菜が、三浦半島一帯で生産していた春キャベツなのです。

また、食べられるのに廃棄されてしまうキャベツを使うことが、時間もコストも少なくて済むと考えました。

――キャベツを食べることでウニにはどのような変化があった?

ウニがキャベツだけを食べ続けるだけで、身(=生殖巣)が大きくなったのです。また、ウニが甘くなりました。そして、海藻由来となる、磯臭さのような、においが全くありません。

つまり、太って甘くなるし、苦みも臭みもないという変化が見られたのです。

ただし、これはムラサキウニの特徴のようで、同じ海に住むアカウニでは味は変わりませんでした。

――神奈川県内では、すでに売られている?

試験的に養殖がいくつかの漁協や漁業者などで行われ、試験販売もされています。販売は7月初頭のみで、今年度は小坪(逗子市)や小田原のスーパーで、1つ300円ほどで販売されました。

「キャベツは使っても使っても使いきれない」

――ウニはどのぐらいの量のキャベツを消費する?

養殖期間は2~3カ月で、この期間にウニ1匹が約1玉のキャベツ(約1キロ)を食べます。

――餌となるキャベツは足りるの?

三浦半島のキャベツの生産量は1万トン以上であり、餌とする時期(3~6月)の春キャベツでも、数千トン生産されています。

そのうち、流通規格外となるサイズが大きすぎるものや小さいもの、キズ物などは1割近く出ると農家が話していますので、数百トンは用意できる計算です。

また、スーパーなどでは、出荷時に外皮をとっていますが、さらに並べるときに取っており、それも利用できますから、使っても使っても、使い切れていません。

今後の課題も聞いた

――今後の課題は?

これまでの課題は、“ウニに適した飼育条件を見つけること”でした。今のところ、「水温の変化に弱いこと」「移動する時に冷たい風で冷やされると5分で死んでしまうこと」「水槽内は水の流れが必要なこと」「太陽光は苦手なこと」などが分かっています。

さらに、「身(=生殖巣)が黒褐色になっているウニがいますが、それは栄養失調であること」「紫外線によりダメージを受けること」「餌の抗酸化物質により改善できること」などが分かってきました。

ですので、最初は栄養を強化して健康な状態にしてから、キャベツだけで2カ月間、身を太らせ、飼育環境を整えてあげればよい、ということは分かっています。

今後の課題は、「大量飼育するための壁の増量」と「餌が全てのウニに十分に行きわたる方法を見つけることです。

廃棄野菜を活用した養殖は他の都道府県でも

――他の自治体でも神奈川県と同様、野菜などを使ったウニの養殖は行われている?

はい。行われています。「キャベツウニ」が2017年に数多くのメディアに取り上げられたことをきっかけに、全国から問い合わせが数千件あり、キャベツウニの考え方を伝えました。

その結果、各地域に適した野菜でウニの養殖が行われています。

たとえば、北海道では昆布と白菜、青森県ではキャベツ、三重県ではキャベツとミカン、愛媛県ではブロッコリー、山口県ではミニトマトやアスパラガスなどを使っています。

磯焼けの対策として始まって、廃棄される流通規格外の野菜を活用し、しかも美味しくなるという、一石二鳥のウニの養殖手法。他の自治体でもおこなれているとのことだが、今後、さらに広がっていくことを期待したい。

【関連記事】

まるで「熟したバナナ」のようなウナギ発見…食べたエビの色素が関係?子供は興奮「おいしそう」

頬がピンクの「ホホベニモウミウシ」がかわいい…でもどこまでが体?専門家に生態を聞いた