2025年10月下旬に、仏壇・仏具・位牌の製造販売を手掛けるアルテマイスター株式会社 保志(以下、当社)と、ハンドメイドのグラスウェアメーカー「Sghr スガハラ」を展開する菅原工芸硝子株式会社が共同制作した具足「流彩(るさい)」が発売されました。

当社では真鍮製の仏具を数多く手掛けてきましたが、ガラス製仏具の新商品発表はおよそ10年ぶりとなります。

【アルテマイスター × Sghr スガハラ】ガラスの魅力が詰まった新作仏具「流彩」を発売

新商品であるガラス仏具「流彩」の開発のきっかけとなったのは、菅原工芸硝子株式会社(以下、Sghr)さんと共に参画している日本工芸産地協会での出会いでした。

共同制作から生まれた製品のストーリーを、前半は菅原工芸硝子の菅原裕輔社長から、後半は当社アルテマイスターの開発部、石川由萌さんからお聞きしました。

Sghr スガハラ | ガラス仏具「流彩」インタビュー

今回の開発では「ガラスの美しさは残しつつ、香炉の汚れ(線香の燃え残り)などを見えにくくできないか」と開発の相談を持ち掛けたところからスタートしました。菅原工芸硝子株式会社の3代目代表取締役社長である菅原裕輔氏からお話を伺いました。

―――そもそも仏具に対してはどのような印象をお持ちでしたか

仏具については、あまり知らなかった。でも、「お仏壇を気持ちが明るくなるような、気持ちが和らぐような場所にしたい」と、Sghrの食器を使ってくださっているお客様のお話を伺う機会がありました。写真も見せてもらい「あぁ、そういうお手伝いができたらいいなぁ」ということはずっと思っていて。今回お話をいただいて、完成できたことはとても良かったと感じています。

使い勝手と見た目の美しさの両方を叶える

Sghrでは、大事にしていることがいくつかあり、その中のひとつに「やわらかいからこそできる表情を表現していきましょう」があります。

ガラス素材の完成品は硬く透けている素材だけれども、1000度以上の高温で溶かして形作っているときは、とても柔らかい。その特徴を生かし、今回いただいた「あまり(香炉に残る線香が)見えすぎない」という課題点を‟ラインを入れてねじる”という方法によって、使い勝手と見た目のきれいさを叶えました。それはガラスが柔らかいからこそできることでもあります。

「流彩」の試作が出来上がったときには、「ほんときれいだね」「食器にもしたいね」とSghrの社員とも話しました。

―――今回のガラス仏具「流彩」は、どんなふうに使ってほしいですか?

私たちが普段、食器をつくっているときのコンセプトは‟暮らしを彩ること。” 特別なときだけでなく、日頃の生活の中で使っていただきたい。それは、仏具とも通ずるところがあると思っていて。日々、お仏壇の前で手を合わせる場所で、ガラス仏具「流彩」から彩りを感じてもらったり、気持ちが和んでもらったりできたらいいなと思っています。

Sghrの製品は、全て職人の手で作っているので、実際に手にしてみるとあたたかみを感じてもらえると思います。流彩のカラーも、モスグリーンの他、ワインレッドやアンバーの暖色系も選んでもらっているので、年間通して使っていただけるかな。

―――夏の印象もあるガラスですが…

実は「ガラス」を季語にしているのは日本くらい。海外では一年中楽しんでいただけるアイテムだったりします。ガラスに光が当たる姿は、決して涼しさだけではない。ガラスを通して‟あたたかさ”も感じてもらえるものと思っています。

千葉県の九十九里に工房を構える菅原工芸硝子。元々は東京でガラス工場を営んでいました。

初代が東京以外で工場の用地を探していて、たまたま、房総にお花見に来る機会があり見つけたのがここ、九十九里。なので、桜の木がたくさん植えられています。

お花見がきっかけではあったけれど、作業環境が40度以上にもなるガラス工場はもっと広い場所が必要になると考えて、初代が職人にもう少し良い環境でものづくりしてもらいたいと移転されたのだと思います。

―――最後に、ものづくりを続けていくために大切にされていることは何でしょうか

職人の世界って簡単に技術が得られるわけではないし、うちなんかでも10年はかかる。それはとても苦労のいることで、特に若い人たちにとっては「10年間修行しなさい」ってなかなか大変なことです。製品を作って「日々の暮らし楽しんでください」って言うのに、作ってる人たちが涙してるっていうのは違う気がして…。

ものづくりを続けていくためには、ひとつは‟どれだけ夢が持てるか”と‟どれだけ楽しいか”がとっても大事。

ワクワクしながらものづくりできるような環境が大事だと思っています。

アルテマイスター | ガラス仏具「流彩」インタビュー

今回、新商品のガラス仏具「流彩」のデザイン・設計を手掛けたアルテマイスターの開発部に所属する石川由萌さん。開発にまつわるお話を伺いました。

現在、開発部でお仏壇や位牌の設計を手掛ける石川さんは、2018年に大学を卒業後、アルテマイスターへ入社。製品を全国の販売店に出荷する物流業務を経て、2021年に開発部の設計チームへ異動し、様々な製品開発に携わっています。

―――真鍮製の仏具を数多く手掛ける当社ですが、ガラス製の仏具を菅原工芸硝子(Sghr)さんと開発すると聞いていかがでしたか

Sghrさんと開発するお話いただいたとき、とても嬉しくて。開発に異動したころ、『日本工芸産地博覧会2022』にスタッフとして参加した際、近くのブースにSghrさんも出展されていて「きれいなプロダクト作るところなんだな」と、深く印象に残っていました。ガラス製品は元々好きでしたが、まさかお仏壇の会社でガラス製品の開発に携われるとは思わなかったです。

―――先方にイメージを伝える時に工夫した点は?

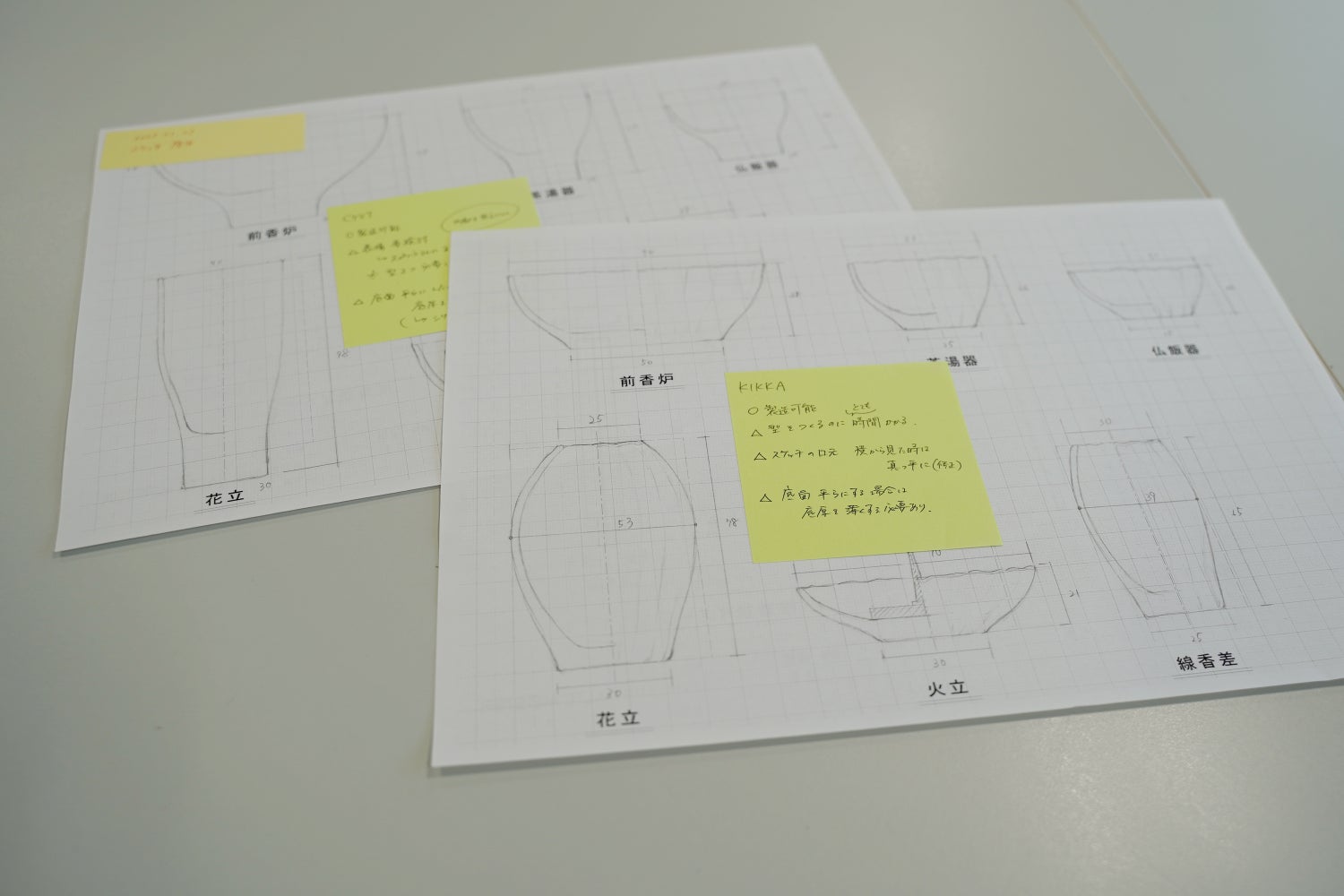

Sghrさんのカタログを参考に、職人さんが作りやすい形を自分でもスケッチをしながら「この製品をベースに」とお願いすることが多かったですね。形や模様も「この製品のデザインでお願いします」など。図面にも一言書き加えてましたね。6具足(前香炉、火立、花立、仏飯器、湯呑、線香差)セットの製品だったので、並んだときに統一感を出したくて全体のラインが整っていることを大切にしました。

営業マンや得意先の売り場の声も参考にデザインを詰めていった

―――「流彩」完成までに苦労したことは何でしたか

カラー選定に時間がかかったことが記憶に残っています。Sghrさんのカラーバリエーションは他社と違って色数が多い。色数に加えて、表面の仕上げ方法も掛け合わせると幾通りにもなります。実際に試作までに検討したのが4色で、どれも良かったのですが最終的に3色に絞りました。

ちょうどそのころ、営業マンと一緒に得意先を何店か同行する機会がありました。実際に店頭に立たれる販売員さんにヒアリングをしてみると「暖色系の赤は人気」「緑系は好き嫌い分かれるが購入される方はいる」「ピンクやベージュ系が人気」などの声を聞くことができました。カラー選定する上でも、販売員さんからの声は決め手の材料になりました。

美しいラインと彩りあるカラーからイメージを膨らませた商品名「流彩」

商品名を決めるときは、10案ほどつくって会議に出しました。1回目では決まりませんでしたが、「水が流れる感じを入れたいよね」と方向性だけは決まりました。ガラス仏具を置いた時の影の色が繊細でいいなというのがあったり。色味から想像する漢字を組み合わせて造語の「流彩(るさい)」に決定しました。

―――当社では少ないガラスの仏具。社内からの声はどのようなものでしたか

試作で形になって初めて、営業側から難色がありました。ガラス製品はどうしても割れます。店頭では消極的な素材らしく…。でも、「製品は綺麗だから、絶対好きな人はいるはず!」と信じて、ガラス仏具に対する課題点を洗い出し製品化できるよう、ひとつひとつ検証していきました。

これまで前例のない実験を「とにかくやってみよう!」と手探りで実践

―――営業側の懸念点でもあったガラス製仏具に対する耐熱性の懸念点はどのように解決したのでしょうか

今までやったことない実験。「とりあえず”普段使いに耐えられるか”を確認しなきゃ」と開発フロアにあるサンプルのお線香やロウソクを持ち出して試してみました。

その実験に協力してくれたのは、生産技術部の責任者である佐藤さん。

―――生産技術部と協力して、どのような試験を実施されましたか

ガラス素材の実験は未経験の範囲。でも、やってみるしかない。とにかく、やってみようと、サーモ測定器を使って、ロウソクや線香の熱の伝わり方を数値で把握したり、器への影響を確認する試験などを2日間かけて行いました。

火をつけた後の変化を細かく記録し、結果的に、一般的な仏式でのお祀り方での使用は問題ないことが分かったそうです。

―――通常の使い方で問題ないとわかって、実験を通していかがでしたか

その他にも今回の実験から、香炉に使う灰は、熱のこもらない香炉石やガラスビーズがお勧めであることや、火立も付属の真鍮製のロウソク立を使用することで、ガラスに熱が伝わらず安全であることも確かめることができました。

こうした努力が伝わり、無事に商品化されました。

安堵の表情の石川さんに最後の質問をしてみました。

―――今後やってみたいことはありますか

ガラス仏具「流彩」に合うおりんもやってみたいですね。

Sghrさんの「虹色風鈴」を見て、ガラス製のリンが出来たら綺麗だろうな、と思っています。流彩とセットで売れたらいいな。

■製品紹介

カラー モスグリーン / ワインレッド / アンバー

仕 様 ガラス / 真鍮

サイズ ①火立 H4.1×Φ5.5㎝ ②前香炉 H4.9×Φ9.1㎝ ③花立 H8.7×Φ4.3㎝

④線香差 H6.7×Φ3.5㎝ ⑤茶湯器 H4.7×Φ5.1㎝ ⑥仏飯器 H4.1×Φ5.5㎝

価 格 6点セット各色 59,400円(税込)

※掲載内容は2025年10月時点のものです。

(写真:モスグリーン)

(写真:ワインレッド)

(写真:アンバー)

ご不明な点やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

■企業情報

株式会社 保志

〒965-0844福島県会津若松市門田町一ノ堰村東40

公式HP:https://alte-meister.co.jp

■商品についてのお問い合わせ先

アルテマイスターお客様相談窓口

TEL:0120-861-900

受付時間:平日9時~17時(祝祭日・夏季休暇・年末年始を除く)

行動者ストーリー詳細へ

PR TIMES STORYトップへ