不動産業界の変革を支えるテクノロジーの力。その発展の中心に立つのが、一般社団法人不動産テック協会であり、業界の橋渡し役を担う代表理事の巻口成憲氏だ。一方、月極駐車場業界のDXを推進するハッチ・ワークもまた、「情報の非対称性」という構造課題の解決に挑み続けている。本対談ではハッチ・ワークの代表取締役社長・増田知平が、巻口代表理事とともに“不動産テックの現在地と未来”について語り合った。

不動産テック協会が生まれた背景とカオスマップ

増田:巻口さん、本日は一般社団法人不動産テック協会の代表理事のお立場で、色々とお話を聞かせていただけることを楽しみにしていました。どうぞよろしくお願いいたします。

巻口:こちらこそ、貴重な機会をいただきありがとうございます。

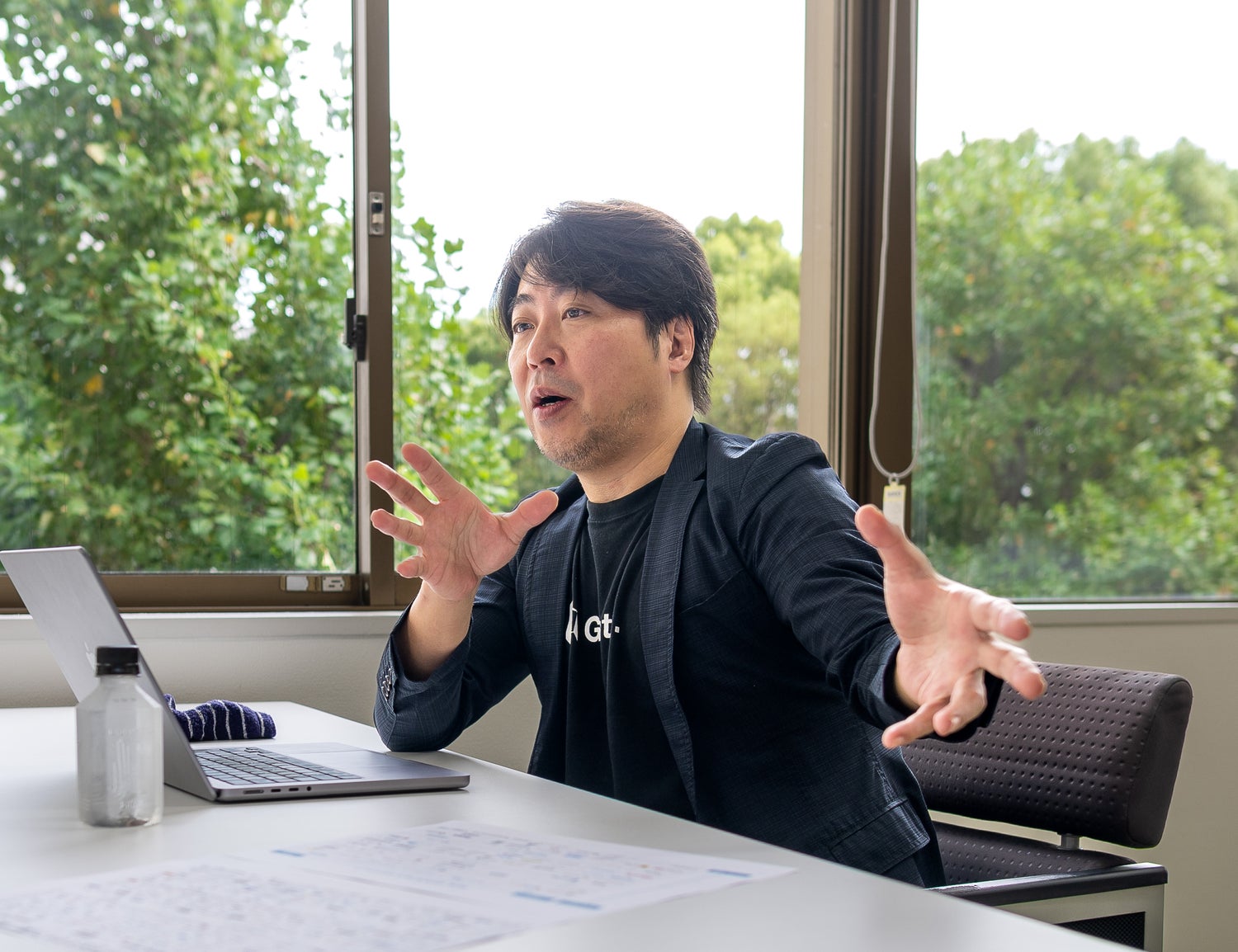

巻口 成憲(まきぐち しげのり)

一般社団法人不動産テック協会 代表理事

リーウェイズ株式会社 代表取締役CEO

1971年生まれ、新潟県出身。立教大学大学院修了(経営学修士)、早稲田大学大学院修了(金融工学修士)。新聞配達から社会人キャリアをスタートし、国内不動産デベロッパーに入社。その後、KPMGコンサルティング株式会社(現 PwCコンサルティング合同会社)を経て、2005年にリノベーション事業を展開するリズム株式会社設立に参画。14年にリーウェイズ株式会社を設立し、代表取締役CEOに就任。18年から一般社団法人不動産テック協会の代表理事を勤める。

増田:早速ですが、不動産テック協会の設立経緯を教えていただけますか?

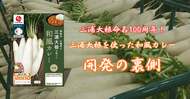

巻口:2017年から2018年にかけて、まだ「不動産テック」に対する認知度はそこまで高くありませんでした。「不動産テックって何ですか?」と聞かれたときに、公平な立場で説明ができる団体が必要だろうということで、2018年の9月に当協会が設立されました。実は、当時「不動産テック」は不動産業界において歓迎されていない状況でした。そのようななかで、不動産テック事業者は不動産事業者に寄り添う存在であるということをもっと知らせていくために、世の中にどんなサービスがあって、どのように役に立つのかということを伝える橋渡しになるべく、作ったのが不動産テックカオスマップです。

増田:なるほど、そうだったんですね。今不動産テックカオスマップは528のサービスまで増え、第11版(2025年8月22日発表)になりました。これは協会活動のシンボルです。作成の苦労などはありますか?

巻口:正しい情報を出すために、2か月ぐらいかけてウェブサイトや新聞記事で調べて、抜け漏れのないようにプロジェクトメンバーが手作業で作っています。サービスの増加に伴って、生成AIなどの新しいカテゴリーも追加しました。

増田:それは大変ですね。当社のサービスもしっかり入れていただいてありがとうございます(笑)。でも不動産テックの線引きは悩ましいですよね?

増田 知平(ますだ ともへい)

株式会社ハッチ・ワーク 代表取締役社長

1978年生まれ、神奈川県出身。青山学院大学大学院修了(経営学修士)。大学卒業後、株式会社セブン-イレブン・ジャパンに入社。その後、株式会社グラントコーポレーションを経て2006年株式会社ハッチ・ワークへ入社。07年に取締役、18年に代表取締役社長に就任。

巻口:はい。不動産に関わるのは不動産業界だけじゃありません。金融、法律、税務もそうですし、建設はもちろんライフスタイルなども関わってきます。そして、それぞれの分野でテクノロジーを取り入れたプレイヤーが存在し、カオスマップを形づくっています。では、不動産テックの中核になるキーワードは何かと考えた時に、「取引」だと考えたんですね。

増田:そういうことですね。では、今の不動産テックカオスマップの未来はどのようになっていくと考えていますか?

巻口:「取引」を中心に、さまざまな〇〇テックと重なっているところが埋まっていくことで、不動産テックカオスマップが広がっていくといいですね。私は、不動産テック協会はそもそも「事業者が連携するために作られた団体」だと思っているんです。アメリカの超大手不動産テック「Zillow」のようなジャイアント企業が日本にはないため、現状不動産テックの業界に巨額の資金は入ってきていません。したがって、事業者同士の連携が何より重要だと思っています。今は電子取引や集客サービスなどが分断されており、これを解決していくことで利用者にメリットが提供できるはずです。

駐車場DXとモビリティの未来

増田:ありがとうございます。当社が取り組んでいる駐車場業界に対しては、どのように捉えていますか?

巻口:モビリティと不動産はとても密接な関係にあると考えています。政府が掲げている「Society5.0(ソサイエティ5.0)」やこれから6Gの時代が来るということで、1kmの圏内にセンサーが配置されるような世界観が現実になってきますね。そうなると、将来駐車場は「立地の優位性」が必要なくなるのではないかと思っています。例えば、自動運転が一般化した未来を想像すると、駅前のいい立地に駐車場がなかったとしても困らなくなります。駐車しなくても降車したあとに自動で基地局に戻っていくわけですから、必然的に駐車場の価値が変わってきますね。そして、物件に駐車場を用意するという、これまでの当たり前も変わってくるでしょう。駐車場は今後もどこかには必要ですから、その「立ち位置」が変わり、不動産の価値を押し上げるための非常に重要なマーケットになると考えています。増田さんはどのように考えていますか?

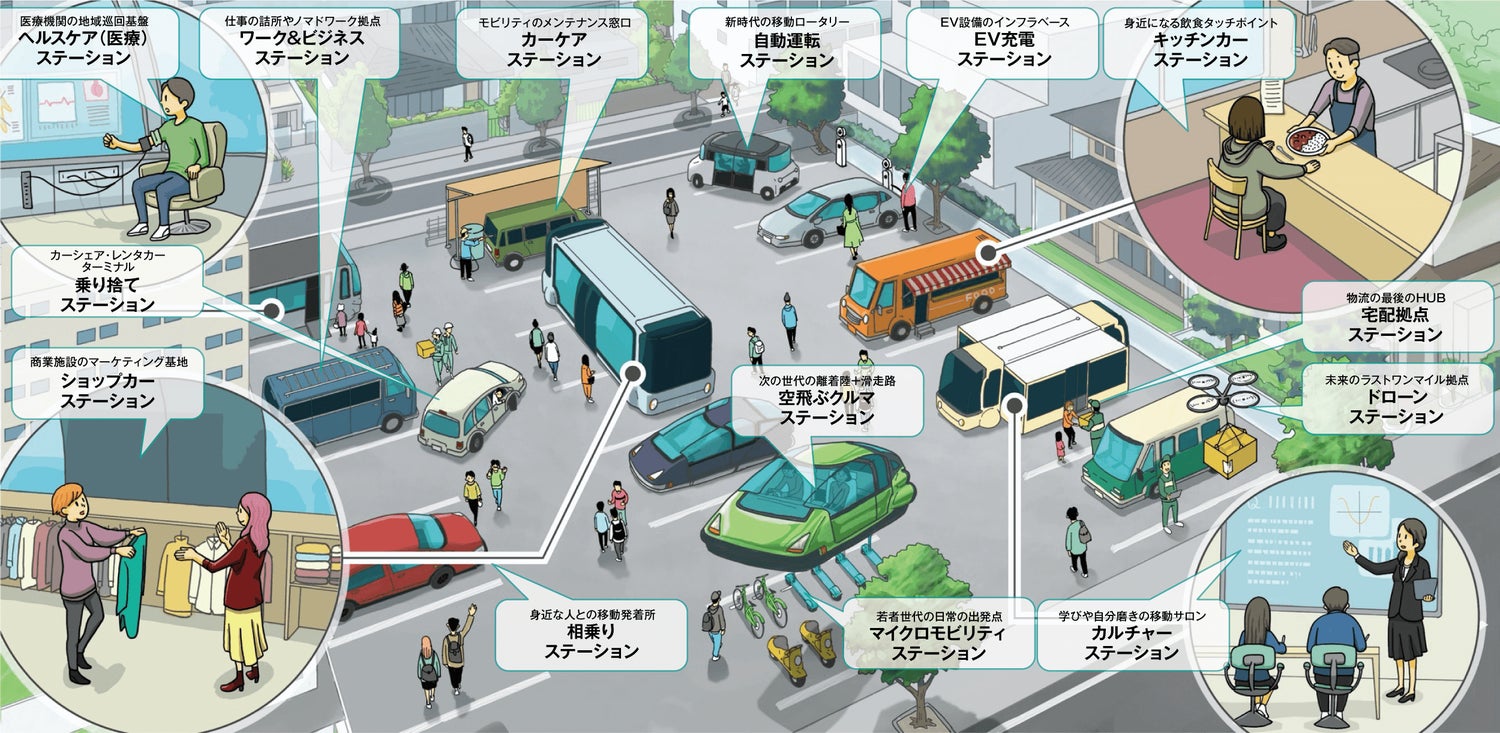

増田:まさしく、私たちも同じように考えています。未来を想像すると、月極駐車場が単なる駐車スペースではない世界があると思っていて。それが当社が掲げる「ファーストワンマイルステーション構想」です。もちろん、一定数の駐車場は必要ですが、人口減少や社会の変化のなかで、余剰することも十分考えられます。それこそ生活様式が変われば、駐車場はモビリティとの連携によって新しい価値を生み出すと考えています。

巻口:住まいの概念が変わり、ライフスタイルも変わりますね。モビリティに限らず、スマートシティのような考え方という意味では、トヨタさんが取り組む「ウーブンシティ」のような“まちづくり”という視点なのかもしれません。実は今、私は経済産業省のスマートビルコンソーシアムの評議員も務めています。スマートビルも、各社がバラバラなOSを作っているため、共通の基盤とデータカタログが必要ということで、意見をさせてもらっています。駐車場はその構成要素の一つであり、スマートビルからスマートシティへと繋がりますので、増田さんもぜひ参加してみてはいかがですか?

「ファーストワンマイルステーション構想」のイメージ図

データ分析が最大の差別化ポイントに

増田:ありがとうございます。ぜひご紹介いただければと思います。一方で、モビリティの変化に対応するには、データ分析も不可欠だと考えていますが、不動産業界全体では最も重要なポイントは何だと思いますか?

巻口:不動産テックはコモディティ化しています。不動産事業者の皆さんは、何かしらの管理ソフトを使っているでしょうし、電子契約も導入しているところは増えています。つまり、ツールを使うだけでは差別化はできないですよね。特に、不動産業界はさまざまな要素が絡み合う業界特性から、単なるツールの導入だけでは差別化が難しいのではないかと思うんです。そういう意味で、自社のどの強みにフォーカスして、どのようにテクノロジーを活用するかを考えていかないといけない。

増田:確かに月極駐車場においても、今までどおりオーナーさんから管理を任されて、看板で募集して契約手続きして集金してといった業務を行い、管理料をいただくというだけでは今後が不安だと考えて、当社サービスをご導入いただく企業も多いです。管理を任されている駐車場がなくなってしまうことを考えたら、もっと管理を増やしておくとか、業務を効率化しておくなど、将来を見据えていらっしゃいます。

巻口:そう、先読みをする力は一層大事になってきていますね。そして先読みをするためにはデータ分析が必須。不動産事業マーケットにおける最大の差別化ポイントは、データ分析だと考えているんです。なぜなら、今後はデータが勝手に生まれてくる世界になるからです。気付きもしなかった、いや、存在すらしなかったようなデータが生成AIによって生まれてくる。駐車場でも、どんなところに移動してどんな行動しているのか、そのためにどんな駐車場を利用しているのかがクルマごとにわかると、今まで想像していなかったような分析ができて、それを差別化ポイントにできるはずです。

未来を変えるのは「情報の透明性」

増田:確かに。今はそういう意味で転換点ですね。さて、データの話題で言えば、業界全体が直面する大きな課題であり、協会が実現を目指している「不動産オープンID」の構想は、どのような経緯で生まれたのでしょうか?

巻口:以前、私がアメリカの不動産の小口ファンドを作って、日本で売ろうと考えていたことがありましたが、日本の宅建業法との違いで挫折した経験があります。その時に、法律も制度も慣習も違う日本と海外の壁を痛感しました。国土交通省でも、不動産にIDが必要という考え自体は2008年頃からあったのですが、うまくいっていませんでした。

増田:日本にもレインズ(REINS:国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているシステム)がありますよね?

巻口:レインズはアメリカのMLS(Multiple Listing Service)という、不動産情報をリスト化して共有する仕組みを参考に作られました。ただし日本のレインズでは入力必須項目が5つしかない。つまり、現状は十分な情報の網羅性が担保されていないと言えます。結果として、より詳細な情報を得るためには行政に足を運んで調べる必要があり、労働生産性が非常に低いのが現状です。国土交通省にもIDで情報をくっつければそれが改善できるという認識はあったものの、どうやったらいいかわからないようです。一方、MLSは民間企業同士が互助会で作ったところがスタートです。事業者同士が「情報共有ができたほうがいいよね」という発想からできました。そう考えると、トップダウンでできないならば、不動産テック協会がボトムアップでそれをやろうと。事業者同士が「これ便利ですね」と言ってくれるような、情報管理ができる仕組みを作って実績を積み上げていき、デファクトスタンダードにしたいと考えています。

増田:それは素晴らしいことです。一方、企業同士の連携にはまだハードルがありそうですね。

巻口:そうですね。いろいろな会社の方とお話していると、個々人では透明性の確保や連携が重要という認識があるように見受けられます。ただ、組織としては確かにハードルがありそうです。またまた海外の例になりますが、アメリカには「RESO(Real Estate Standards Organization)」という、不動産業界における技術標準を策定することを目的にした団体があってデータカタログを作っています。不動産取引において、データ化して管理する場合には、多くの事業者がこのデータカタログを標準にしているので、簡単に連携できるというわけです。このあたりは日本よりも進んでいるところです。本来はIDよりもカタログ化をやったほうがいいとは思うのですが、今から取り組むのは本当に大変なので、IDを先に進めようという方針です。

原体験から生まれた情熱

増田:なるほど、海外の業界事情にも本当に詳しいですね。まさに生き字引だ。巻口さんのそういった業界に対する想いや熱量はどこから来ているのですか?

巻口:私はもともと社会人キャリアのスタートが新聞配達でして、2年ぐらい勤めたあとに「スーツを着る仕事がしたいな」と思うようになって転職した先が不動産会社でした。そこで投資用不動産の販売をしていたのですが、一日に数百件と電話をかけるわけです。ちなみに、8割ぐらいはすぐに電話を切られて、2割ぐらいは怒られる感じ(笑)。同僚はすぐに心が折れて辞めてしまう人が多かったのですが、私はようやくネクタイを締める仕事に就いたこともあって、ガムシャラにやっていましたから、そこそこ営業成績もよかったんですね。そんなある日、いつものように電話していたら「あなた、こんな仕事していて恥ずかしくないの?」と言われました。日本の賃貸比率が4割ですから、自分の仕事はインフラを支えているんだと信じていた23歳の私にとって、その言葉は衝撃でした。それをきっかけに海外の不動産事情を調べてみると、不動産に携わる人の社会的地位が医者や弁護士と同じぐらいに高いことを知ったんです。

増田:そうだったんですね。てっきりコンサルティング職などをされていた方なんだと思っていました。

巻口:いえいえ、外資のコンサルティング会社にもいましたが、その前は不動産会社です。とにかく、そのような体験から日本の不動産業界を変えたいと思うようになりました。その当時の私なりに問題を整理したのですが、一つはプロフェッショナリズムがないこと。そしてもう一つはデータの整備がされておらず、透明性が不足していること。これらを解決することができれば、不動産を買う人や借りる人も、業界全体もハッピーになるだろうと考えました。この業界で働く人が、誇りを持って働ける世界観を作りたいと思っていて、これが今も原動力です。

「連携」が生み出す持続的な成長と協会が描く未来

増田:すごく勉強になります。私も不動産テックピッチコンテストでの優勝をきっかけに、協会の活動にも参加させていただいていますが、業界の発展に貢献できるよう頑張ります。今後、協会をどのように成長させていきたいと考えていますか?

巻口:個人的にですが、運営が固定化されてしまうのは組織にとってよくないと思います。新陳代謝は必要ですよね。本当はもっといろいろな企業の方々に理事になっていただいて、仕事が忙しい時はお休み、落ち着いたらまた戻ってくる、といったことができるような、そんな協会にしたいとは思っています。

増田:メンバーの皆さん、本当に素晴らしい方ばかりですよね。さまざまな部会もあるなかで、一番アクティブなのは?

巻口:ビジネスマッチング部会ですね。会員の皆さまには、協会に参加するメリットをきちんと提供しなければならないですから、マッチングの機会を提供しています。あとは2025年の5月、9月に韓国の不動産テック協会と合同サミットを開催しました。これは海外連携部会が主体になっています。世界各国に不動産テックのカオスマップが存在し、それぞれ違いはありますが、共通の課題や解決策が見つかります。また、不動産業界に限らず、アメリカで流行したことが数年後に日本に来ることからも、いち早く情報収集し、会員の皆さまに有益な情報を提供できるように活動しています。

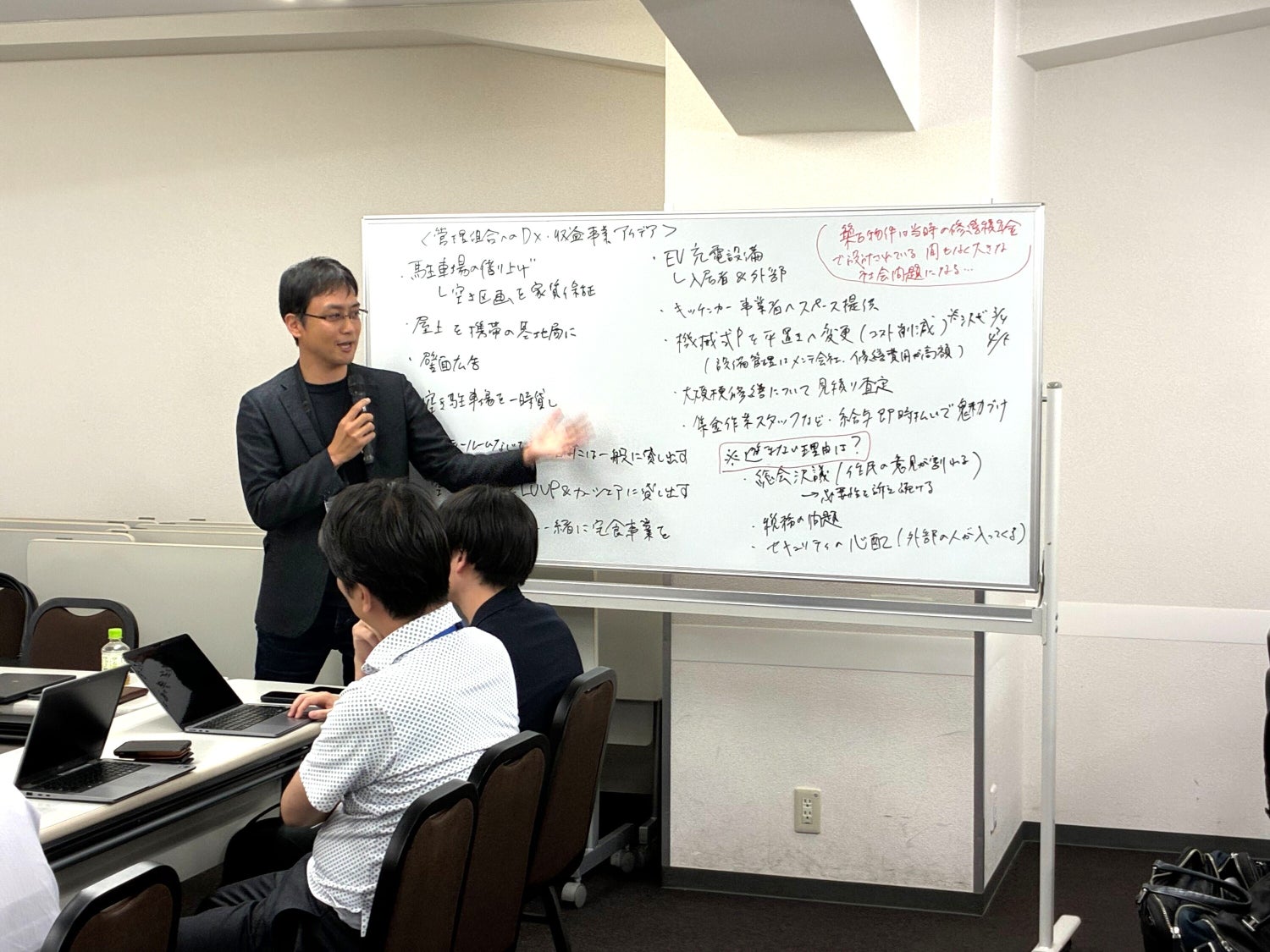

部会でファシリテーションする増田の様子

増田:ソウルでのサミット、私も参加させていただいてとても刺激になりました。さて、ここまでたくさんのお話を聞かせていただきありがとうございました。最後になりますが、改めて不動産テック協会の代表理事としてメッセージをお願いします。

巻口:繰り返しですが、私は「皆で連携できる世界観」というのが何より重要だと考えています。不動産事業者や不動産テック事業者に限らず、周辺産業もどんどん連携できたほうがいい。さらに言えば、海外の不動産テック事業者とも連携できたほうがいいと思っています。結局は、不動産を必要としているユーザーにとって便利な世界をつくることが大事だと思っています。不動産テック協会はそんな「架け橋」になりたいのです。それこそ不動産テック協会に参加したら、不動産事業者も不動産テック事業者も、金融も建設もライフスタイルも、そこで何でも揃ってしまうような、そんな団体にしていきたいですね。ぜひ、ご協力をお願いします。

増田:微力ながら、お役に立てるように頑張ります。本当に今日は貴重なお話をありがとうございました。

■一般社団法人不動産テック協会

代表理事 :滝沢 潔、巻口 成憲

■株式会社ハッチ・ワーク(東証グロース 証券コード:148A)会社概要

代表者 :代表取締役社長 増田 知平

設立 :2000年6月

本社所在地:東京都港区南青山2-2-8 DFビル3F

主要事業 :月極駐車場オンライン管理支援サービスの開発・提供、月極駐車場検索サイトの運営など

(お問い合わせ先)

◎報道関係者様 hw_kouho@hatchwork.co.jp

◎不動産会社・管理会社様 inquiry@hatchwork.co.jp

◎代表電話 03-5772-3621(平日9:00~18:00)

行動者ストーリー詳細へ

PR TIMES STORYトップへ