同行記者が注目した“降り方”

久しぶりにアジアを訪問したトランプ米大統領は各地で歓迎を受けたが、同行の記者たちが注目したのは、大統領が専用機エアフォースワンから降り立った時の“降り方”だった。

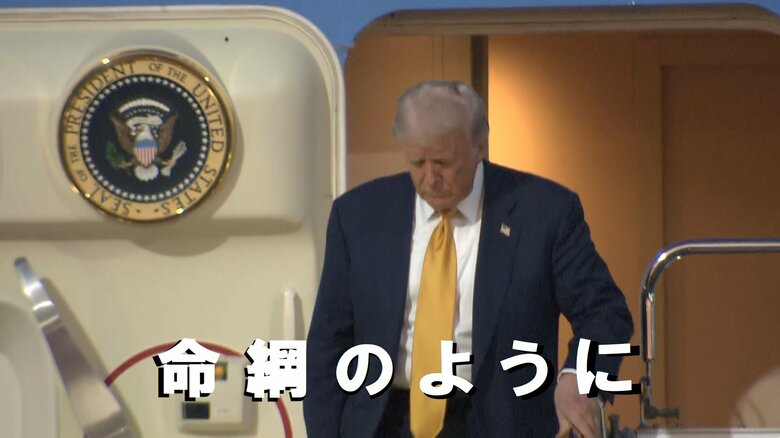

日本の羽田でも韓国の釜山でも、トランプ大統領はタラップの手すりを固く握り、視線を足元に落としながら一段ずつ慎重に降りた。地上で待つ要人の前に姿を見せるまで、まるで足場を確かめるような動作である。

米ニュースサイト「デイリー・ビースト」は29日、この様子を「トランプ(79)、命綱のように手すりを握りしめながらエアフォースワンを降りる」と報じ、「高齢の大統領の健康状態に改めて疑問が浮上している」と指摘した。

記事によれば、トランプ大統領は以前から「階段で転ばないよう細心の注意を払っている」と語っており、軍幹部を前に「転ばなければそれでいい。スピード記録を出す必要はない」と笑いを誘ったこともあるという。

同じく高齢のバイデン前大統領は?

こうした慎重さは、エアフォースワンという航空機の構造にも一因がある。

大統領が利用する前方左側のドア(L1ドア)は地上から約6メートルの高さにあり、約25段の階段を降りる必要がある。角度は30度を超え、風の強い日には機体が揺れる。79歳という年齢を考えれば、慎重になるのは当然ともいえる。

思い出されるのは、バイデン前大統領が2021年3月、同じ階段で3度つまずき、片膝をついた映像だ。ホワイトハウスは「風が原因」と説明したが、その後、バイデン前大統領は機体下部に内蔵された短いタラップ──いわゆる「ショート・ステア」を利用するようになった。

高さはおよそ3メートル、段数も14段ほどと半分以下。安全性を優先した運用変更で、現在も国内移動などで使われている。

しかし、大統領が他国を訪れた際には、到着した専用機に移動式タラップが寄せられ、まず前方のドアが開く。場合によってはそこから赤じゅうたんが敷かれるが、今回の羽田ではそれがなかった。

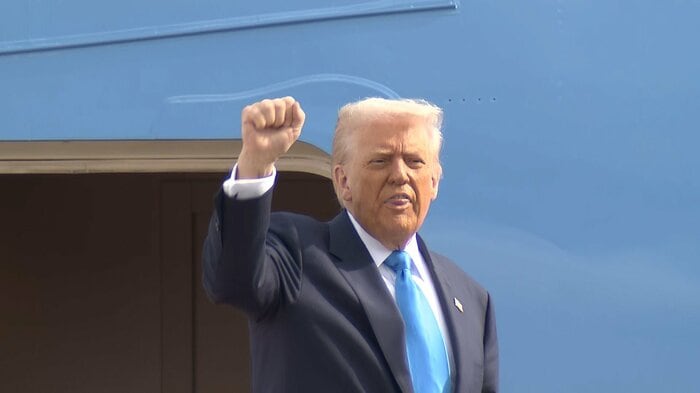

しかるのち大統領が姿を現し、タラップの最上部でいったん止まって手を振り、にこやかに階段を降りて出迎えの要人と挨拶を交わすのが恒例になっており、ある種象徴的な意味がある。

それでもバイデン前大統領は「短い階段」を選び、トランプ大統領は「長い階段」にこだわった。

「よろめくリーダー」への国民の不安

どちらも高齢指導者として自然な判断だが、カメラの前では政治的意味を帯びる。健康への不安、リーダー像への期待、そしてSNS時代の映像消費が、些細な動作にまで物語を読み込ませる。

政治的にも、転倒は象徴的なリスクを持つ。フォード元大統領が滑走路で転んだ1975年の映像がその後も繰り返し使われたように、「よろめくリーダー」は国民の不安をかき立てる。

だからこそ、トランプ大統領が慎重に階段を降りる姿も、「恐れ」ではなく「警戒」として理解するほうが現実的かもしれない。

超高齢社会の政治を象徴

トランプ大統領は今回のアジア訪問の直前、ウォルター・リード陸軍医療センターでMRI検査を受けていたことも明らかになった。本人は「完璧だった」と結果を強調したが、ホワイトハウスによれば検査は「念のため」の予防的措置だったという。

MRI(磁気共鳴画像法)は、体内の臓器や神経の状態を詳細に映し出す検査である。脳のMRIなら、脳梗塞や腫瘍、白質の変化、あるいは脳の萎縮といった加齢や循環障害の兆候を検出できる。頸椎のMRIでは、神経の圧迫や骨の変形、血流障害なども確認できる。

いずれにせよ、MRIは「症状があるとき」に行われるのが通常で、健康診断の一環として行われることはほとんどないという。

そのため、メディアや医師の間では「なぜMRIが必要だったのか」という憶測が続いた。79歳という年齢、そして彼自身が見せた慎重な歩き方が、「めまい」や「平衡感覚の異常」といった神経症状を疑わせたからである。一部の専門家は「軽い脳虚血」や「内耳の平衡障害」、あるいは「首の神経圧迫」などを挙げたが、いずれも根拠のない推測にすぎない。

実際、トランプ大統領の健康診断は2018年以来ほぼ正常範囲を維持しており、本人もゴルフを続けるなど活動的だ。ただし、階段の上り下りは体力だけでなく、視覚、神経、筋力の総合的なバランスを要する動作である。年齢を重ねるにつれ、転倒への不安が心理的な「恐れ」として現れることも珍しくない。

79歳の大統領が一段ずつ足元を確かめる光景は、超高齢社会の政治そのものの比喩にも見える。

転ばぬように手すりを握ること──それは衰えではなく、経験から生まれた知恵なのかもしれない。

(執筆:ジャーナリスト 木村太郎)