10月1日は「印章の日」。宮崎市の宮崎八幡宮では、役目を終えた約400個のはんこを供養する恒例の「印章焼納供養祭」が執り行われた。利用機会が減る中、持ち主の人生の節目に寄り添ってきた印章に感謝を捧げた。

「印章の日」に恒例の供養祭

152年前の明治6年10月1日、当時の法律で公式文書に実印を押すことが義務づけられたことから、10月1日は「印章の日」となっている。

「印章の日」に使わなくなったはんこを焼く供養祭は、宮崎県印章業組合が55年前から毎年行っているものである。

約400個のはんこに感謝を

参加者は宮崎八幡宮の敷地内に建てられたはんこの供養碑に玉串をささげた後、組合の加盟店などに持ち込まれた実印や銀行印など約400個を焼いて供養した。

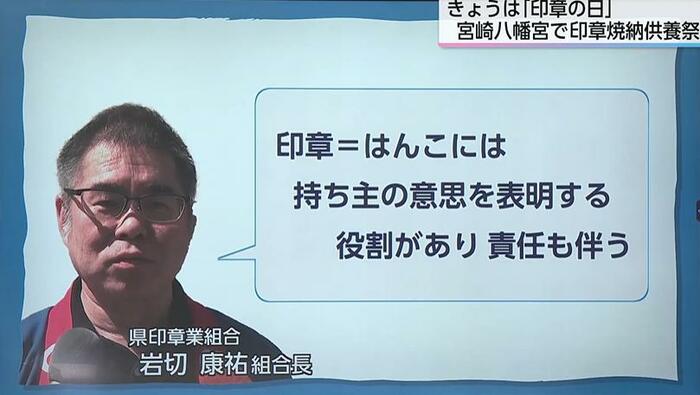

県印章業組合の岩切康祐組合長は「印章は人生の節目節目に使うことが多いので、大事に扱われていたということを心に留めて供養した」と話した。

加盟社はピーク時の7分の1以下に

県印章業組合によると、組合への加盟社の数は、1970年のピーク時、64社だったが、はんこを使う機会が減ったことや高齢化に伴う廃業で、現在は9社のみになっているという。

2020年、行政手続きなどでの押印不要の動きが本格化し、住民票取得時や婚姻届など押印不要になった。

内閣府によると、押印が必要だった行政手続きは約1万5000種類(2020年11月時点)あったが、現在はその99.5%が押印不要となっている。

県印章業組合の岩切康祐組合長は、「はんこには持ち主の意思を表明する役割があり、責任も伴う。はんこを押す機会が減り、はんこの重要性を認識する機会も減った」と話す。

(テレビ宮崎)